Henryk M. Broder und Peter Finkelgruen, beide Mitte 30, sind im Frühjahr 1979 gemeinsam in Köln unterwegs. Beide verstehen sich, von der APO inspiriert, als »ziemlich links«. Die nationalsozialistische Verfolgung ist in ihnen eingebrannt, ihr Unbehagen am Land der Täter ausgeprägt. Vor allem ärgern sie sich jedoch über ein Elternsymbol: den Zentralrat der Juden. Der ist für sie kein Ansprechpartner. »Dagegen muss man doch etwas machen«, ereifern sie sich. Die Idee ist geboren: »Wir gründen eine linke jüdische Zeitschrift«, erinnert sich der heute 77-jährige Finkelgruen. Auch der Name ist rasch gefunden: »Freie Jüdische Stimme«.

Im Juli 1979 erscheint die erste Ausgabe: acht Seiten im Zeitungsformat. Anfangs erstellen die beiden, journalistisch erfahren, das bundesweite Monatsmagazin zu Hause. Bald erreichen sie eine Auflage von 2000, die ersten Ausgaben finanzieren sie selbst. Der erste Aufmacher: »Walter Scheel: Kölner Widerstandskämpfer waren Verbrecher!«

Die Herausgeber verstanden sich damals noch als Linke.

Peter Finkelgruen, der 1968 als bewusste politische Entscheidung in die FDP eingetreten war, hat mehrfach Zusammenstöße mit der FDP-Spitze. Linker sein und zugleich Jude, da war er insbesondere in der NRW-FDP ein Feindbild. Die MdBs Achenbach und Mende dürfen getrost als parlamentarische Interessenvertreter ehemaliger Kriegsverbrecher betrachtet werden. Zugleich ist Finkelgruen der erste Journalist, der ab Mitte der 70er-Jahre über die Kölner Edelweißpiraten recherchiert. Seinerzeit galten sie in Köln noch als Kriminelle, bis 2005. Walter Scheel unterstützt als Bundespräsident das geschichtsverleugnende Mantra vom verbrecherischen Charakter der 3000 Edelweißpiraten, gemeinsam mit den Kölner SPD-Vorderen Antwerpes und Burger. Dagegen geht Finkelgruen publizistisch an. Zwei Jahre später schreibt er ein Buch dazu, es bleibt unveröffentlicht.

SELBSTAUSBEUTUNG »Freie Jüdische Stimme« prangt in großen Lettern auf dem Titelblatt, ergänzt durch das Kürzel FJS. Dieses Kürzel sorgt für Amüsement bei den Herausgebern und Lesern, assoziierte man damit doch weniger ihr junges Magazin als den Kanzlerkandidaten Franz-Josef Strauß.

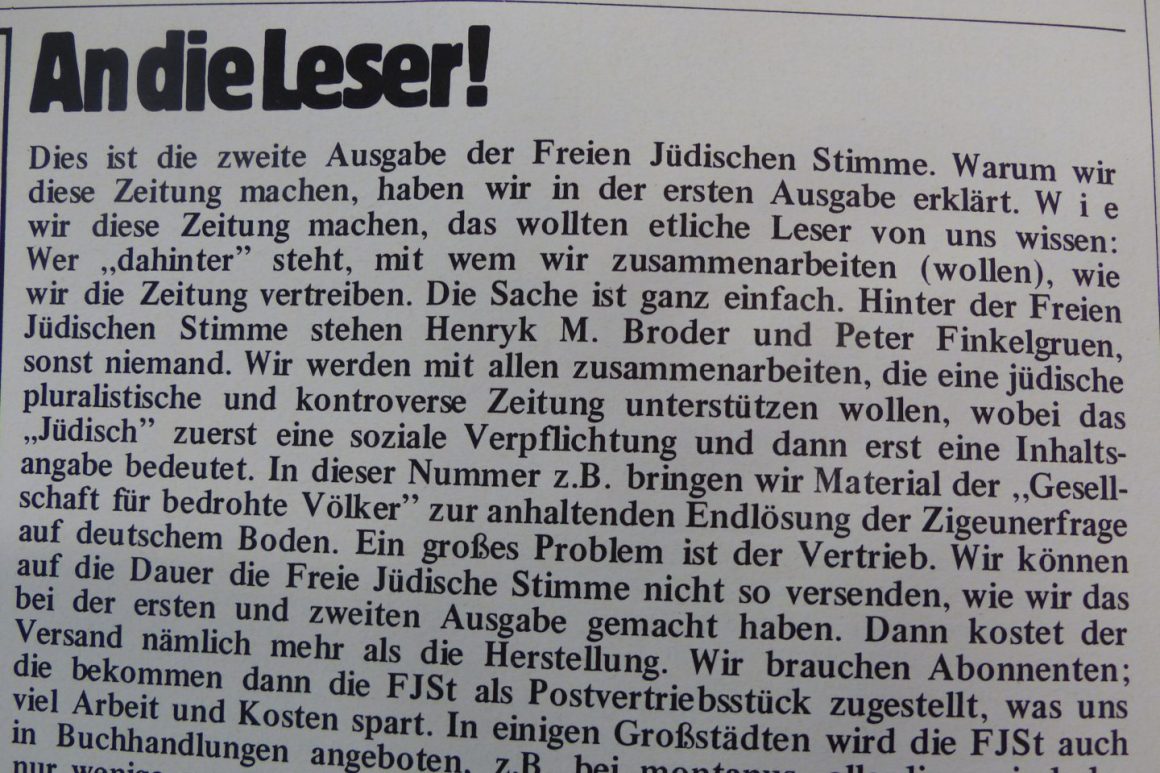

Um in der Geschichte dieser heute vollständig vergessenen Zeitung vorzugreifen: Die FJS existiert anderthalb Jahre und erreicht zehn Ausgaben mit meist acht Zeitungsseiten. Ab Heft 4 wird der Zugweg 10 in Köln als Redaktionsanschrift genannt. Dort residiert das alternative Monatsmagazin StadtRevue. Man kennt sich, die Magazinredakteure überlassen ihnen einen Arbeitsplatz. Selbstausbeutung ist die Basis. In Heft 1 schreiben sie: »Diese Ausgabe wird von den Herausgebern finanziert.« Man sei auf Abonnenten angewiesen. Im nächsten Heft fügen Broder und Finkelgruen hinzu: »Alle, die uns schon eine Abo-Erklärung geschickt haben, bekommen nach der dritten Ausgabe eine Rechnung zugeschickt. Schicken Sie uns bis dahin weder Geld noch Schecks, wir haben noch niemand, der uns die Buchhaltung macht.«

MÖLLEMANN In Heft 2 findet sich eine Kontroverse zwischen Jürgen Möllemann – »Warum ich Kontakte mit der PLO für sinnvoll halte« – und Finkelgruen, der sich »zum jetzigen Zeitpunkt« gegen Kontakte der Bundesrepublik zur PLO ausspricht: »Möllemanns außenpolitische Aktivitäten sind nicht Eskapaden eines – gar isolierten – Einzelgängers«, betont Finkelgruen. Sie »knüpfen an eine Tradition der auswärtigen Politik an, sie sind die akkurate Widerspiegelung der herrschenden Meinung im Bundeskanzleramt und im Auswärtigen Amt«. Der Linksliberale verweist auf die Tradition des Antizionismus: »Seit Anfang der 70er-Jahre ist der Antizionismus in der Bundesrepublik gesellschaftlich und politisch ›in‹. Anfangs wurde er in den Reihen sogenannter ›Linker‹ gepflegt.« Damit sei »die Drecksarbeit geleistet«. Der Antizionismus sei »auf eine perfide Art gesellschaftsfähig gemacht« worden.

Die Nazi-Vergangenheit war Thema, aber auch der modische Antizionismus.

1979 findet in Köln der Prozess gegen die NS-Täter Lischka, Hagen und Heinrichsohn statt. Finkelgruens Ehefrau Gertrud Seehaus verfolgt jeden Prozesstag auf der Zuschauertribüne. Der Kölner APO-Aktivist und Autor Jens Hagen, Sohn des Angeklagten Herbert Hagen, gehört zum engen Freundeskreis von Finkelgruen und Broder. Der NS-Prozess bewegt sie zutiefst, ihre verschüttete Familiengeschichte, die in den Tod von Finkelgruens Eltern in Shanghai und Prag mündet, wird in ihnen geweckt. Die frühkindlichen Traumata des im Ghetto Shanghai Geborenen überrollten Finkelgruen immer wieder. Schreibend versucht er, die grausame Geschichte zu ertragen. »Endlöser mit 35 Jahren Verspätung vor Gericht: ... nichts gewusst!«, titeln Finkelgruen und Seehaus im November 1979. Den »Unwillen gegen diesen Prozess« könne man in Köln »mit Händen greifen«. Nur die Proteste der 1200 französischen Juden in den Straßen Kölns sowie der Druck des Auslands hätten den Prozess überhaupt erst ermöglicht. Dann ein weiterer Text von Finkelgruen: »Von Schreibtisch- und anderen Tätern«.

BRÜDERLICHKEIT Henryk M. Broder, der sich 1979 bereits einen Namen als begabter Journalist und Polemiker gemacht hat, steuert zahlreiche Beiträge für ihr Magazin bei. In Heft 2 empört er sich über Franz Josef Strauß: »Hat er? Oder hat er nicht? Über das Erinnerungsvermögen von Franz Josef Strauß«. Danach über den cholerischen Kölner Richter Victor Henry de Somoskeoy.

Ab Heft 7 wird der FJS, angelehnt an den »Pardon«-Stil, ein neuer Untertitel hinzugefügt: »parteilich – destruktiv – nicht auszurotten«. Ein häufiger Autor ist der in Deutschland aufgewachsene, nach Palästina emigrierte und 1953 nach Hamburg zurückgekehrte Maler und Publizist Arie Goral. Mit großer Schärfe attackiert der unverwüstliche Linke christlich-jüdische Feierlichkeiten: »Ihr plakatiert ›Brüderlichkeit‹, meint aber Anpassung und Unterwürfigkeit. Mit diesem Brüderlichkeits-Ablass auf unsere Kosten wollt Ihr euch freikaufen.« Eines seiner Verdikte ist mit »Achtung! Vorsicht! Brüderlichkeit!« betitelt.

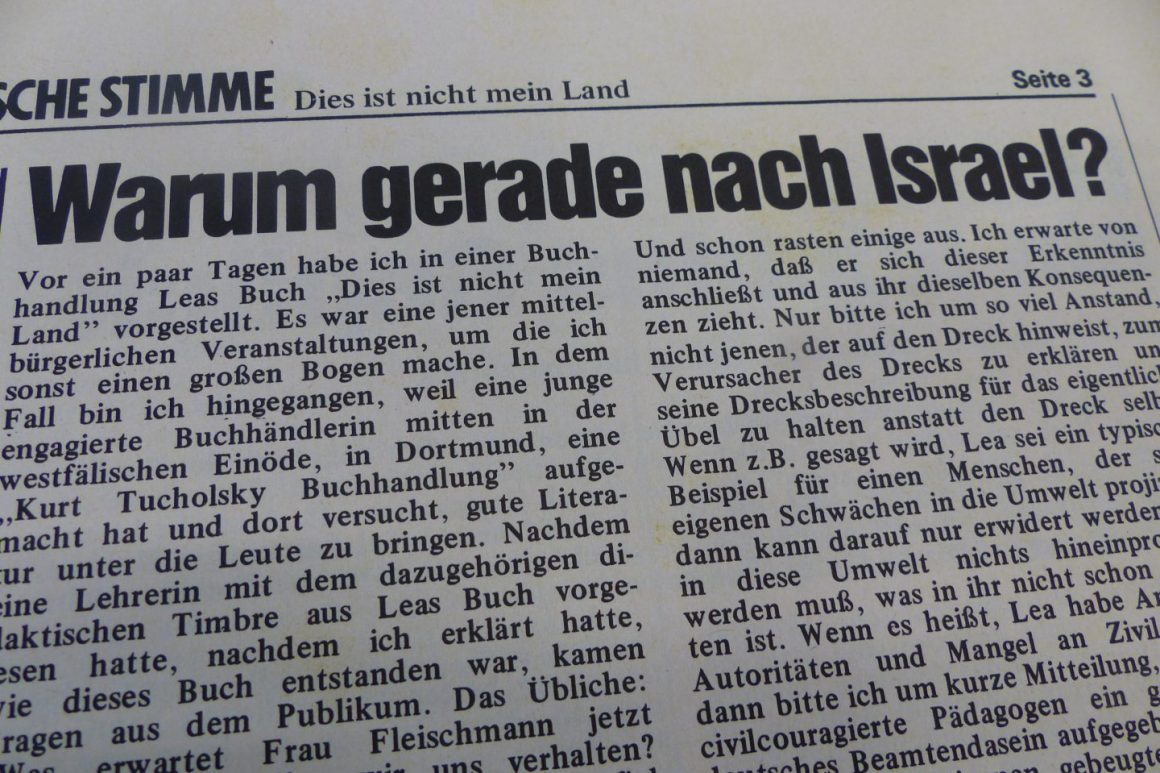

Auch Lea Fleischmann, seinerzeit als Gymnasiallehrerin tätig, attackiert die Unaufrichtigkeit ihrer linken Freunde. »Auschwitz war kein Zufall« lautet ihr Text. 1980 geht sie nach Israel, unmittelbar danach erscheint ihre Abrechnung mit Deutschland in Buchform: Dies ist nicht mein Land. Henryk M. Broder verfasst das Nachwort.

Nach anderthalb Jahren geben die Macher auf und gehen nach Israel.

Ein Zeitdokument ist ein in Heft 3 publizierter fiktiver Brief Broders an Menachem Begin. Es ist einer seiner letzten dezidiert »linken« Texte. In harten Worten attackiert er Fehlentwicklungen in Israel, warnt vor »nationalistischen Fanatikern und religiösen Eiferern«, die »die arabische Bevölkerung in den besetzten Gebieten provozieren«. »Kritiklosigkeit, blinde Zustimmung und Respekt vor staatlichen Autoritäten« gehöre nicht zu den jüdischen Tugenden. Begin trage mit seiner Politik dazu bei, »Israel in der Welt zu isolieren und das Land prinzipienstark in die Katastrophe zu führen.« Und doch hebt Broder seine innere Ambivalenz hervor, solche geharnischte Kritik »aus der Ruhe der Kölner Bucht heraus« zu verfassen. Israel dürfe immer »auf die Solidarität der Juden in der Diaspora rechnen«.

AUTOREN Mit Erstaunen entdeckt man unter den Autoren Rupert Neudeck und den späteren, pathologisch anmutenden Kölner »Klagemauer«-Betreiber Walter Herrmann. Dieser attackiert auf eineinhalb Seiten den Kölner Polizeipräsidenten.

In Heft 9 vom Oktober 1980 kündigt Broder das Ende der FJS an: Er höre mit seiner Beteiligung an der FJS nicht etwa auf, »weil mir die Arbeit zu viel wird«. Auch nicht, weil ihm diese zu teuer werde: »Ich höre auf, weil ich inzwischen eingesehen habe, dass man in der Bundesrepublik politisch arbeiten, dass man aber genauso gut in die Sahara gehen und dort Sand von einem Haufen auf den anderen Schippen kann. Das Ergebnis ist dasselbe.«

Finkelgruen hätte gerne noch weitergemacht, schließt sich der Entscheidung seines Freundes Broder jedoch an. Auch er sei »es leid, als Jude immer wieder die linke Variante des Antisemitismus, den Antizionismus, unwidersprochen hinzunehmen«.

Ende 1980 erscheint Heft 10, diesmal mit zwölf Seiten. Dann ist Schluss. Ein Jahr später gehen Peter Finkelgruen und Henryk M. Broder nach Israel.