Sich zu erinnern, bedeutet, frühere Erfahrungen noch einmal zu durchleben und die Grenzen zwischen Gegenwart und Vergangenheit verschwimmen zu lassen: der Gedanke an einen heißen Sommertag mit den Eltern am See, ein Blick auf vergilbte Fotos im Kreise der Familie.

Als Marcel Cohen, Sohn einer türkischstämmigen sefardischen Familie, am 14. August 1943 von einem gemeinsamen Spaziergang mit dem Hausmädchen Annette in die Pariser Wohnung seiner Großeltern zurückkehrte, musste er mit ansehen, wie seine Angehörigen von der Polizei auf einen Lastwagen verfrachtet und abtransportiert wurden. Ihre Spuren verloren sich zwischen 1943 und 1944 im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Die allerletzte Erinnerung, die ihm von der Mutter geblieben ist, sind die kleinen energischen Handbewegungen, mit der sie das Dienstmädchen anwies, schnellstmöglich das Weite zu suchen. Cohen war damals fünfeinhalb Jahre alt. Er überlebte im Versteck, ausgestattet mit falschen Papieren.

Fundus Raum der Erinnerung. Tatsachen heißt das Buch, mit dem Cohen 2013 in das besetzte Paris der 40er-Jahre zurückgekehrt ist. Aus einem kleinen Fundus an Kindheitserinnerungen und einer Handvoll Episoden, die er nachträglich in Erfahrung bringen konnte, rekonstruiert der französische Schriftsteller acht lückenhafte Porträts seiner Familienmitglieder. Es ist alles, was ihm als Andenken an sie geblieben ist. Die Nazis ermordeten seine Eltern, seine Schwester, seine Großeltern väterlicherseits, zwei Onkel und eine Großcousine. Nur eine angeheiratete Tante überlebte.

Jetzt liegt in der Berliner Edition Tiamat die deutsche Übersetzung dieses intimen und einfühlsamen Werkes vor, das seinesgleichen in der Schoaliteratur sucht. Raum der Erinnerung ist Marcel Cohens Kampf gegen die eigene Entwurzelung. Er führt ihn in einfachen klaren Sätzen.

schemen Aus Respekt vor den Überlebenden und ihrem Unvermögen, das eigene Schweigen zu durchbrechen, bleiben Cohen zunächst nur schemenhafte Kindheitserinnerungen. Das cremeweiße Paar Lederhandschuhe und das schwarze Buch, welche seine Mutter Marie stets bei sich trug, um den gelben Stern auf ihrer Brust zu verdecken. Das feine Zickzackmuster der grauen Nadelstreifen am dreiteiligen Anzug seines Vaters Jacques. Die »stumme Gegenwart« des Großvaters Mercado in der Wohnung am Boulevard de Courcelles.

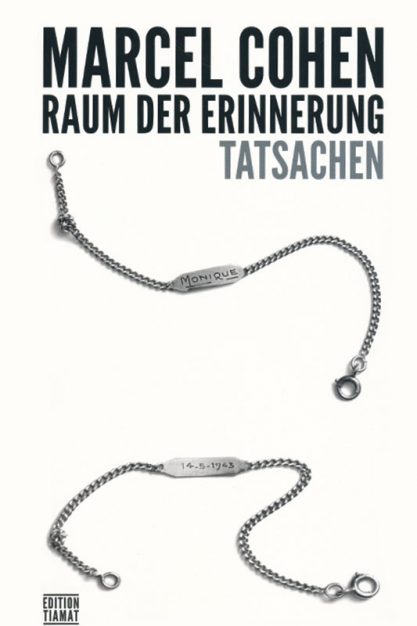

Später wird Raum der Erinnerung ergänzt durch Gegenstände der Familie, die sich mit der Zeit anfinden. Das silberne Armbändchen, das die Eltern zur Geburt seiner Schwester anfertigen ließen. In zierlichen Buchstaben stehen dort Name und Geburtsdatum eingraviert: Monique, geboren am 14.5.1943. Im Alter von acht Monaten wurde sie gemeinsam mit der Mutter deportiert. Eine Schwester, an deren Existenz Cohen keinerlei Erinnerung mehr hat, außer den strengen Worten, die der Vater am Tag ihrer Geburt an ihn richtete.

Zwei Fotos zeigen den Vater, wie er liebevoll über die Saiten einer Geige streicht. Ein befreundeter Musiker bestätigt: Anhand der Fingerstellung ließe sich erkennen, dass es sich um einen versierten Spieler gehandelt haben müsse. Kurze Zeit später findet ein Cousin die Geige in seinem Keller.

deutung Sorgfältig überprüft Cohen jeden Gegenstand und jede Anekdote auf ihre Aussagekraft, wiegt die Gültigkeit der Schlüsse ab, die er aus ihnen ziehen kann. Dieser bedächtige Umgang mit seinem begrenzten Quellenfundus gibt der Arbeit etwas Detektivisches. Auch der Leser wird sensibilisiert für das Deuten von Zeichen in diesem Raum der Erinnerungen. So wird Cohens Reise in die eigene Vergangenheit zu einer komplexen Sinneserfahrung. Ein wiedererkannter Geruch kann manchmal mehr Aussagekraft besitzen als ein Aktenzeichen. Eine Tante weist ihn darauf hin, dass er seit Jahren dasselbe Eau de Toilette benutzt wie sein Vater – ohne es gewusst zu haben.

Es ist gerade die Unvollständigkeit der Biografien, die Raum der Erinnerung zu einem einzigartigen Dokument macht. Seine Stärke liegt in dem, was Cohen nicht herauszufinden vermag. Ein Buch »aus Erinnerungen gemacht, und viel mehr noch aus Schweigen, aus Lücken, aus Vergessen«.

Primo Levi hat die Geschichte des Dritten Reiches einmal als »Krieg gegen das Erinnern« bezeichnet. Marcel Cohen beweist, wie sehr er damit recht hatte.

Marcel Cohen: »Raum der Erinnerung. Tatsachen«. Übersetzt von Richard Gross. Edition Tiamat, Berlin 2014, 160 S., 16 €