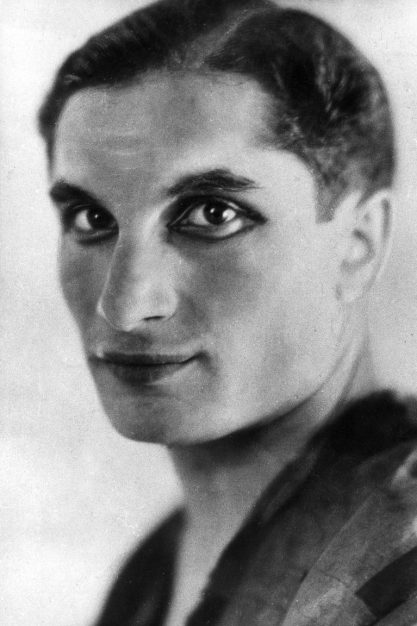

So, wie ihn das Cover des Romans zeigt, kannte ihn damals auch die Welt, zumindest die an Musik interessierte: ein offensichtlich stolz aus einem Zugabteil blickender, noch ziemlich junger Mann, dessen Mund das zufriedene Lächeln eines Siegers zeigt. Doch Lukas Hartmanns Roman Der Sänger setzt genau zu jenem Zeitpunkt ein, als diese Zeiten – es sind die 30er-Jahre – für den gefeierten Sänger Joseph Schmidt bereits unwiderruflich der Vergangenheit angehören.

Der 1904 im damals österreichisch-ungarischen Czernowitz (heute Ukraine) geborene Schmidt ist in diesen Wochen, wir schreiben den Sommer 1942, auf der Flucht vor den Nazis. Mit einer Gruppe von Emigranten versucht er, aus dem Süden Frankreichs in die neutrale Schweiz zu gelangen.

Er hustet, hat Schwindelanfälle und kann sich oft nur mit Mühe auf den Beinen halten.

Seine Habseligkeiten hat er in einem Koffer, den er immer mit sich trägt; ein nicht unbeträchtlicher Teil seiner vielen Gagen hat sein Manager und Onkel Leo, dessen Schicksal im besetzten Brüssel aber ebenfalls unklar ist, eingesackt. Die Triumphe, die Schmidt in den Opernhäusern der Welt feiern und den Erfolg, den er trotz seiner geringen Körpergröße bei den Frauen genießen durfte, sind in diesen Fluchttagen nur noch blasse, manchmal sogar fast peinigende Erinnerung: »Er roch nicht gut, und die Schuhe waren schmutzig, er hatte kein zweites Paar mitgenommen, aber das konnte er jetzt nicht ändern.«

CZERNOWITZ Dann ist da noch die Sorge um seine geliebte Mutter, die im heimischen, von der Sowjetunion besetzten Czernowitz geblieben ist und um die er bangt. Hinzu kommt sein schlechtes Gewissen, weil er sich nicht genügend um seinen kleinen Sohn gekümmert hat, weil er mit dessen Mutter nicht zusammensein konnte oder wollte.

Immerhin gelingt dem einst Gefeierten, dem Goebbels wegen dessen Gesangserfolgen kurz nach der Machtübernahme Hitlers den Vorschlag machen wollte, »Ehrenarier« zu werden, die Idee aber wieder verwarf, dank seinem Geld mithilfe von sogenannten Schleppern der illegale Grenzübertritt. Längst lässt die Schweiz jüdische Flüchtlinge nur noch beschränkt ins Land, die Grenze wird scharf bewacht.

Und auch in Zürich, wo Schmidts Flucht vorläufig einmal endet, weil er hofft, dass der wohlhabende Bruder seiner Freundin Selma ihm helfen kann, dominieren die bösen Geister eines besseren Gestern: »Niemand wartete auf ihn, niemand holte ihn ab. Welche hübsche Dame hätte ihm, wie vor zwei Jahren, als er hier sein letztes Konzert gab, zur Begrüßung einen Blumenstrauß überreichen und ihn, sich niederbeugend, auf die Wangen küssen sollen?«

Kommt hinzu, dass Joseph Schmidt krank in dem vom Krieg verschonten Land ankommt. Er hustet, hat Schwindelanfälle und kann sich oft nur mit Mühe auf den Beinen halten. Zwar findet er eine günstige Pension in der Limmatstadt, und die Besitzerin, eine Frau Fröhlich, kümmert sich sogar rührend um ihn, auch weil sie versteht, welche Berühmtheit ihr die traurigen Zeitläufte ins Haus gebracht haben.

Doch die Schweizer Behörden verstehen keinen Spaß und sind vor allem nicht bereit, für den berühmten Künstler, der mit dem Lied »Ein Lied geht um die Welt« Weltruhm erlangt hatte, eine Ausnahme zu machen. Oder wie es Julius Orlow, der reiche, aber politisch einflusslose Bruder von Schmidts Freundin Selma ausdrückt: »Es sei beschlossene Sache, den Deutschen zu zeigen, dass der berühmte Joseph Schmidt gleich behandelt wird wie ein x-beliebiger jüdischer Viehhändler.«

LAGER Und so beginnt Schmidts Schweizer Leidensweg, der ihn ins Arbeitslager Girenbad im Zürcher Oberland führt und einige Monate später, im November 1942, auf dem Jüdischen Friedhof Unterer Friesenberg in Zürich endet.

Denn die Verantwortlichen des Lagers Girenbad behandeln die Flüchtlinge, zu denen auch der bekannte Schriftsteller Manès Sperber gehört, oft schlecht, manchmal sogar sadistisch. »Der Antisemitismus schien, entsprechend den deutschen Kriegserfolgen und der Angst vor der Wehrmacht, auch dieses tief demokratische Land infiziert zu haben«, lässt Hartmann seinen Schmidt an einer Stelle sinnieren. Als sich Schmidts Zustand so sehr verschlechtert, dass er nach Zürich ins Spital verbracht werden muss, findet der Sänger zwar die Unterstützung eines jüdischen Arztes, doch kann dieser nichts ausrichten gegen die Haltung eines »in rechtsnationalen Kreisen verkehrenden« Chefarztes, der in Schmidt nur einen weiteren ungebetenen Vertreter der vielen jüdischen Flüchtlinge sieht.

Die früheren Operntriumphe sind auf der Flucht nur noch blasse Erinnerung.

Dabei hatte der Sänger noch im besetzten Frankreich das Alpenland geradezu idealisiert: »Wunderdinge hatte er gehört vom Kleinstaat, der eingekesselt war von Nazis und Faschisten und doch bisher, unter Entbehrungen, seine Unabhängigkeit gewahrt habe.« Doch nun ist er so krank, dass sein Tod nur noch eine Frage von Wochen, wenn nicht Tagen ist. Im Lager gilt er manchem Verantwortlichen trotzdem weiterhin als »Simulant«.

PARADIES Seine letzten Tage darf er dann in einer Pension in der Nähe des Lagers verbringen, was ihm nun als eine Art Paradies erscheint. Dort beendet er sein Leben und wird dann in Zürich zu Grabe getragen.

Hartmann arbeitet in die Biografie Schmidts auch Teile ein, welche in einer Art innerem Monolog die Gedanken einiger damals für die rigide Flüchtlingspolitik verantwortlichen Personen im Umfeld des Chefs der Schweizer Fremdenpolizei, Heinrich Rothmund, zeigen. Sie sollen unterstreichen, worum es Lukas Hartmann auch geht: nämlich die Haltung der neutralen Schweiz Flüchtlingen gegenüber kritisch zu hinterfragen – damals, aber auch heute, wo sich die Schweiz wie alle westlichen Industriestaaten immer wieder größeren Flüchtlingsströmen gegenübersieht.

Dass Lukas Hartmann mit der sozialdemokratischen Bundesrätin Simmonetta Sommaruga verheiratet ist, die bis vor Kurzem als Justizministerin auch die Verantwortung für genau diese Flüchtlingspolitik (mit)trug, ist dabei mehr als bloß eine Fußnote.

Lukas Hartmann: »Der Sänger«. Diogenes, Zürich 2019, 288 S., 22 €