Drei Oscars als bester Hauptdarsteller. Sir Daniel Day-Lewis, britisch-irisch-jüdischer Weltstar, ist der einzige männliche Schauspieler, dem diese Ehre je zuteilwurde. Zu Recht. Sein »method acting«, sein unbedingter Wille, in der Rolle aufzugehen, und seine Wandelbarkeit faszinieren, kosten jedoch immense Energie. Immer wieder hat Day-Lewis Auszeiten genommen, um Abstand zu gewinnen vom Filmbusiness, und beispielsweise in Florenz als Schuhmacher gearbeitet. Vor acht Jahren schließlich gab er seinen Rückzug bekannt. Deshalb ist es jetzt eine kleine Sensation, dass er für das Regiedebüt seines Sohnes den Ruhestand mit 67 Jahren unterbrach.

Für alle Day-Lewis-Fans, die ihn als Lincoln bewundert haben oder seinen »Bill The Butcher« in Gangs of New York: Den Ray Stroker, einen desertierten Soldaten, spielt er gewohnt präsent und einfühlsam, aber der Film Anemone ist eine echte Zumutung. Sein Sohn Ronan hat ausgerechnet einen Vater-Sohn-Konflikt inszenieren wollen in einer christlichen, durch Gewalt und Missbrauch zerstörten Familie. Kinderzeichnungen in der Titelsequenz zeigen, was die Zuschauer über zwei Stunden als Erzählungen ertragen müssen. Blut, Messer, Schlägereien, Erschießungen, Exkremente und sexueller Missbrauch durchziehen die krakeligen Bilder.

Quälend langsame Sequenzen und wortkarge Dialoge

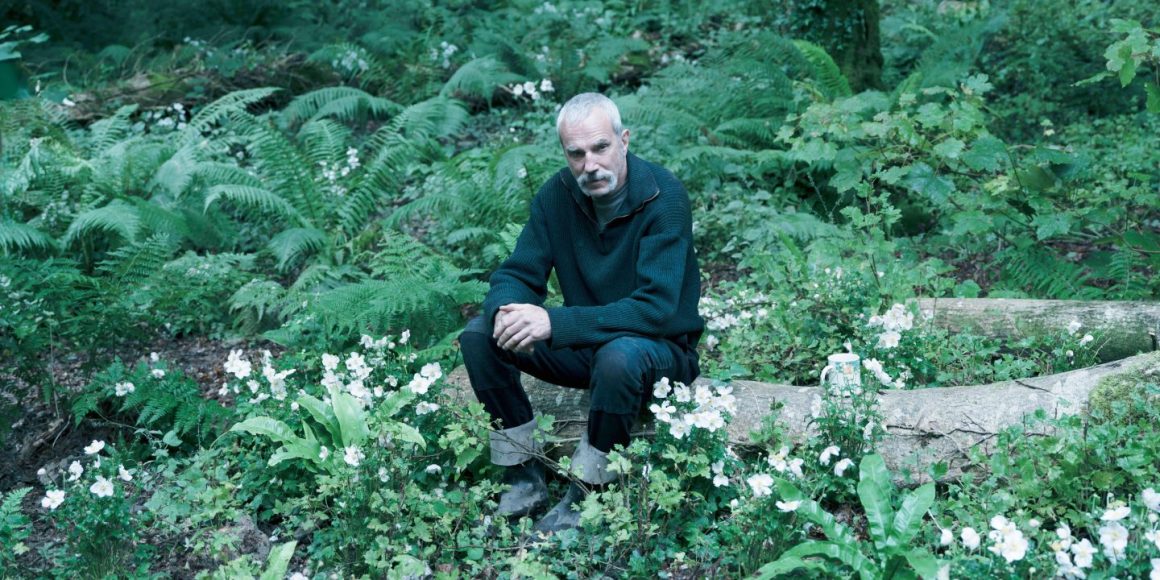

Das Kreuz an der Wand vor dem Altar im Haus der Familie bildet den Mittelpunkt im kleinbürgerlichen Ambiente. Jem Stoker (Sean Bean) betet, er will seinen Bruder in den Wäldern Nordenglands besuchen. Dort lebt Ray als Eremit in einer Klause, umgeben von Anemonen, die einst sein Vater gepflanzt hatte. Rays halbwüchsiger Sohn Brian ist ein Schläger. Ray hatte Brians Mutter Nessa (Samantha Morton) in der Schwangerschaft verlassen, er verschwand in den Wäldern. Nessa heiratete Rays Bruder Jem. Jetzt soll Ray, der Nessas Briefe nie lesen wollte, zurückkehren aus den Wäldern und Brian (Samuel Bottomley) mit der Aura des biologischen Vaters heilen.

Wo Gefühle verkrampft und Gespräche ohne Beziehung geführt werden, wo Zartheit ein Fremdwort ist und Schuld alle Biografien durchzieht, kann keine Versöhnung zum Happy End führen. In quälend langsamen Sequenzen und wortkargen Dialogen erschließt sich im Treffen der Brüder das gesamte Elend.

Die Einsilbigkeit endet allerdings in der Missbrauchsgeschichte von Ray. Sie ist schlicht grauenvoll. Ray erzählt sie detailliert und bildhaft, unterbrochen vom eigenen Gelächter. Der Gemeindepriester hatte den kleinen Jungen immer wieder vergewaltigt. Ray als schmucker Soldat mit extra hergerichteter Uniform besucht ihn, um angeblich für Veteranen zu sammeln.

Aus dem Kinosaal fliehen

Der Priester erkennt sein ehemaliges Opfer nicht und nimmt dessen erotische Avancen dankbar an. Ray foltert ihn daraufhin mit den eigenen, für dieses Treffen im Gedärm angesparten Exkrementen. Dies liest sich entsetzlich, ist in Day-Lewisʼ Erzählung kaum zu ertragen und hätte die Rezensentin gern aus dem Kinosaal fliehen lassen.

Die Bürgerkriegsgeschichte, die Ray vor 20 Jahren in die Wälder verschlug, ein vermeintlicher Mord an einem vermeintlichen Terroristen, endet in einer Schlägerei zwischen den Brüdern. In der Stadt hagelt es schließlich, die Frau wartet an der Tür auf die Brüder, der Sohn guckt aus dem Fenster. Film zu Ende. Eine Zumutung. Langatmig und zäh. Ja, Gewalt gebiert Gewalt. Sprachlosigkeit kann zu Empathielosigkeit führen. Aber ein Weltstar und weitere hervorragende Schauspieler, eine stimmungsvolle und überraschende Kameraführung sowie ein berühmter Produzent (Brad Pitt) machen aus einem schwachen Drehbuch mit bemühter Regie noch lange kein Kunstwerk.

Ab dem 27. November im Kino