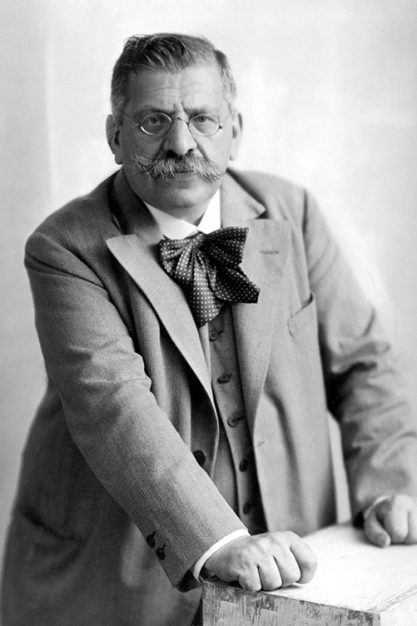

Im Pariser »Eldorado« war der Mann mit dem gewaltigen Schnurrbart und der kunstvoll gebundenen Fliege wohlbekannt. Die »Damenimitatoren«, die in diesem Etablissement auftraten, hatten sich für ihn einen liebevollen Kosenamen ausgedacht: Tante Magnesia. Ab dem Frühsommer 1933 erschien jener Gast regelmäßig im Eldorado – jedoch nie in Frauenkleidern, wie später gerüchteweise verbreitet wurde. In jener Zeit etablierte sich für die Kunstform der »Damenimitatoren« der Genrebegriff »Travestie« – verwandt mit dem Wort »Transvestit«.

Heute kennt jeder dieses Wort, aber kaum einer weiß, dass es von Magnus Hirschfeld, wie Tante Magnesia mit bürgerlichem Namen hieß, erfunden wurde. Viele Jahre vor seinem Pariser Exil hatte es der Arzt und Sexualforscher für den Titel einer Publikation kreiert: »Die Transvestiten – Eine Untersuchung über den erotischen Verkleidungstrieb, mit umfangreichem kasuistischem und historischem Material«.

Seine Dissertation schrieb Magnus Hirschfeld im Jahr 1892 noch über »Erkrankungen des Nervensystems im Gefolge der Influenza«. Doch schon ab 1897 gilt er, von heute aus betrachtet, als Begründer der Schwulenbewegung. Sein in diesem Jahr neu gegründetes »wissenschaftlich-humanitäres Komitee«, dessen Vorsitzender er 32 Jahre lang blieb, reichte die erste Petition gegen den Paragrafen 175 im Reichstag ein. Politisch war dem kein Erfolg beschieden, doch das Thema Homosexualität wurde im Parlament beraten und war damit schlagartig ins öffentliche Bewusstsein gerückt.

Institut Fortan war es das hauptsächliche Forschungsgebiet von Hirschfeld, womit er auch ein zutiefst humanes Ziel verfolgte. »Per scientiam ad justitiam« wird zu seinem Lebensmotto, was in seinem Fall mit »durch Wissenschaft zur Emanzipation« übersetzt werden kann. Leicht aber war das nicht in jener Zeit, und Rückschläge stellten sich zwangsläufig ein. So brachte ihm eine statistische Befragung zur sexuellen Orientierung unter Studenten und Metallarbeitern im Mai 1904 eine Verurteilung wegen Beleidigung ein, aber auch die kritische Distanzierung einiger Mitglieder seines »wissenschaftlich-humanitären Komitees«.

Im Mai 1919 gründete Hirschfeld als weltweit erste Einrichtung für Sexualforschung das Institut für Sexualwissenschaft in Berlin, das bald zu einer Anlaufstelle für Transvestiten und Transsexuelle wurde. Im Jahr darauf wurde der inzwischen weltberühmte Sexualforscher nach einem Vortrag in München bei einem Überfall völkischer Rowdies schwer verletzt. Hirschfeld aber setzte seine Forschungen fort und gab 23 Jahre lang ein Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen heraus.

Die dem zugrunde liegende Theorie fasste er so zusammen: »Wir verstehen unter sexuellen Zwischenstufen Männer mit weiblichen und Frauen mit männlichen Einschlägen.« Hirschfeld machte jene Zwischenstufen an körperlichen Merkmalen, Charakter und Begehren einer Person fest, die er als angeboren und unveränderlich definierte. Geschlechtlich gemischte Typen, von denen er nicht weniger als 81 Grundtypen ausmachte, seien die Regel.

Manche seiner Theorien mögen angesichts eines medizinisch-biologischen Blickwinkels heute befremdlich wirken, sein bleibendes Verdienst aber liegt darin, dass er die Homosexualität vom Makel der Widernatürlichkeit befreit hat, wie es bis dahin gültige Annahme war. Nicht zuletzt dafür hat ihm der Autorenfilmer Rosa von Praunheim im Jahr 1999 mit Der Einstein des Sex ein filmisches Denkmal gesetzt.

Und wenn sich ultraorthodoxe jüdische Gemeinschaften auch heute noch auf die Bibelstelle bei Leviticus beziehen, demzufolge es »ein Gräuel« sei, wenn »ein Mann bei einem Manne liegt wie bei einer Frau«, so bedienen sich andere im innerjüdischen Diskurs bei Hirschfelds Forschungsergebnissen. Die amerikanische Medizinerin und Historikerin Felice-Judith Ansohn etwa tut dies und betont in ihrem Essay »Juden und Homosexualität«: »Der Einwand, Homosexualität sei gegen die menschliche Natur, hält einer Prüfung heutiger sexualkundlicher Erkenntnisse ebenso wenig stand wie die Behauptung, es handle sich um eine Krankheit.«

WELTREISE In einem Alter, in dem andere sich eine Midlife-Krise leisten, begab sich Magnus Hirschfeld im Jahr 1931 auf eine Reise rund um den Globus. Dabei interessierte er sich für nahezu alles, was ihm in Nordamerika, Asien und im Orient begegnete: unterschiedliche Kulturen und Geschlechterverhältnisse, außergewöhnliche Ehesitten oder fremde Fruchtbarkeitsriten. Er informierte sich über vermeintliche Sexualkuriositäten, über die gesellschaftlichen Ursachen solch abweichenden Verhaltens und das jeweilige Sexualstrafrecht. Diese Weltreise machte ihn zum Eugeniker und damit zu einem Teil jener Bewegung, die in Anlehnung an die seinerzeit populäre Vererbungslehre die sozialen Probleme der Menschheit auf biologische Weise lösen wollte.

Gleichzeitig erkannte er, dass die triviale Rassenlehre der Nazis zum genauen Gegenteil, nämlich zur Intoleranz gegenüber unterschiedlichen Lebensentwürfen, führen musste. In weiser Voraussicht entschloss sich Magnus Hirschfeld, nicht mehr nach Deutschland zurückzukehren. Über die Stationen Wien und Ascona ging er schließlich ins Pariser Exil, kurz nachdem in Berlin Hitler zum Reichskanzler ernannt worden war.

feuer Die Nazis hatten den Überraschungscoup minutiös geplant. Am frühen Samstagmorgen des 6. Mai 1933 – bereits vier Tage vor der öffentlich inszenierten Bücherverbrennung – schlugen sie im weltberühmten Institut für Sexualwissenschaft zu. 100 Nazi-Studenten der Hochschule für Leibesübungen erschienen in Charlottenburg. Unterstützt von einem SA-Trupp und unter dem Trara einer mitgebrachten Blaskapelle wurden wertvolle Bücher und Schriftstücke zunächst auf einen Lastwagen und dann am 10. Mai ins Feuer auf dem Opernplatz geworfen.

Galt diese zerstörerische Aktion dem Homosexuellen Hirschfeld, dem jüdischen Institutsgründer oder beiden? Der Arzt Ludwig Levy-Lenz hatte eine ganz andere Vermutung. Noch wenige Monate zuvor hatte er am Institut für Sexualwissenschaft praktiziert und wusste daher, dass dort auch viele Nazis behandelt worden waren. In den Aufzeichnungen des Instituts waren folglich Informationen zu finden, an deren Bekanntwerden sie nicht interessiert sein konnten.

Magnus Hirschfeld sah in einem Pariser Kino Aufnahmen von der Verbrennung seiner Schriften in Berlin. Ein Jahr später eröffnete er in der Avenue Charles Floquet Nr. 24 gemeinsam mit dem französischen Arzt Edmond Zammert ein »Institut des sciences sexologiques«. Die fruchtbare Zusammenarbeit aber währte nicht lange. Am 14. Mai 1935 starb Magnus Hirschfeld im südfranzösischen Nizza. Es war sein 67. Geburtstag.