Ob Hitlerjunge Quex von 1933, Tiefland von Leni Riefenstahl, gedreht von 1940 bis 1944, Die große Liebe mit Zarah Leander aus dem Jahr 1942: Das Filmmuseum Potsdam befasst sich in seiner neuen Ausstellung mit Kinowerbung der NS-Zeit. Unter dem Titel Plakativ. Filmwerbung und Propaganda in Demokratie und Diktatur. Deutschland 1930 bis 1950 werden mehr als 60 Filmplakate vor allem aus der NS-Zeit sowie einige Exponate aus den Jahren davor und danach gezeigt, wie Direktorin Ursula von Keitz am Mittwoch in Potsdam sagte.

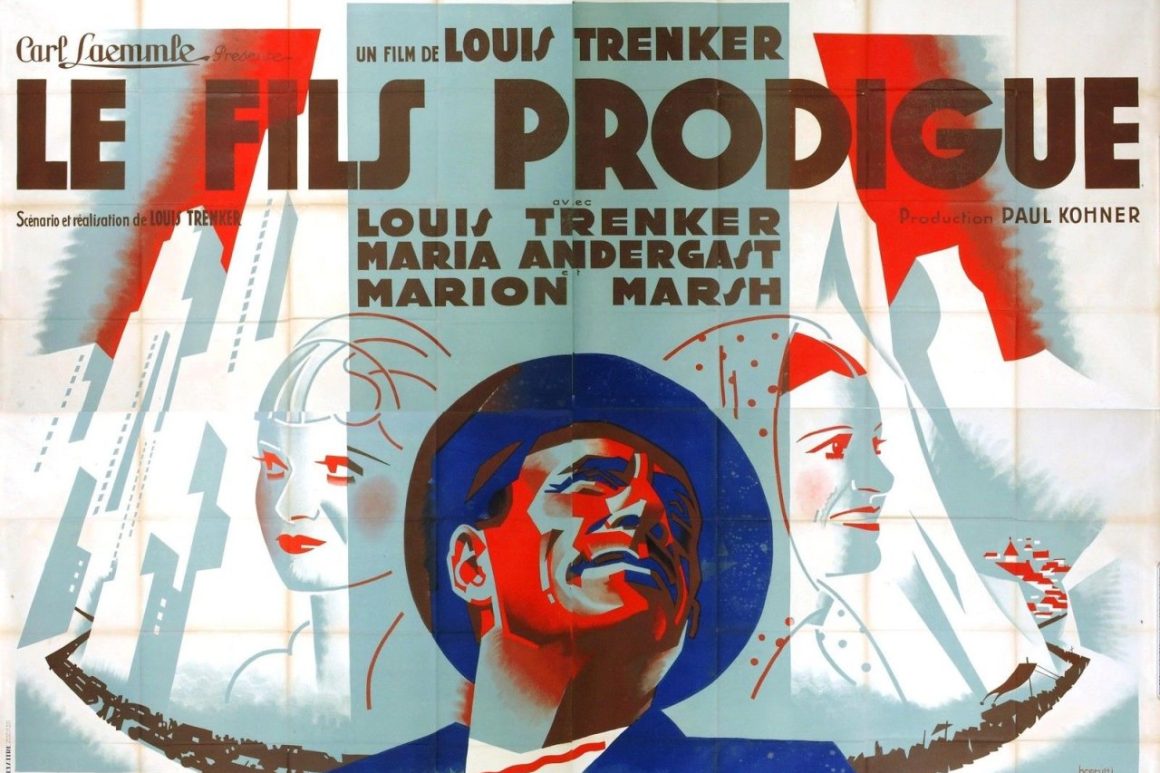

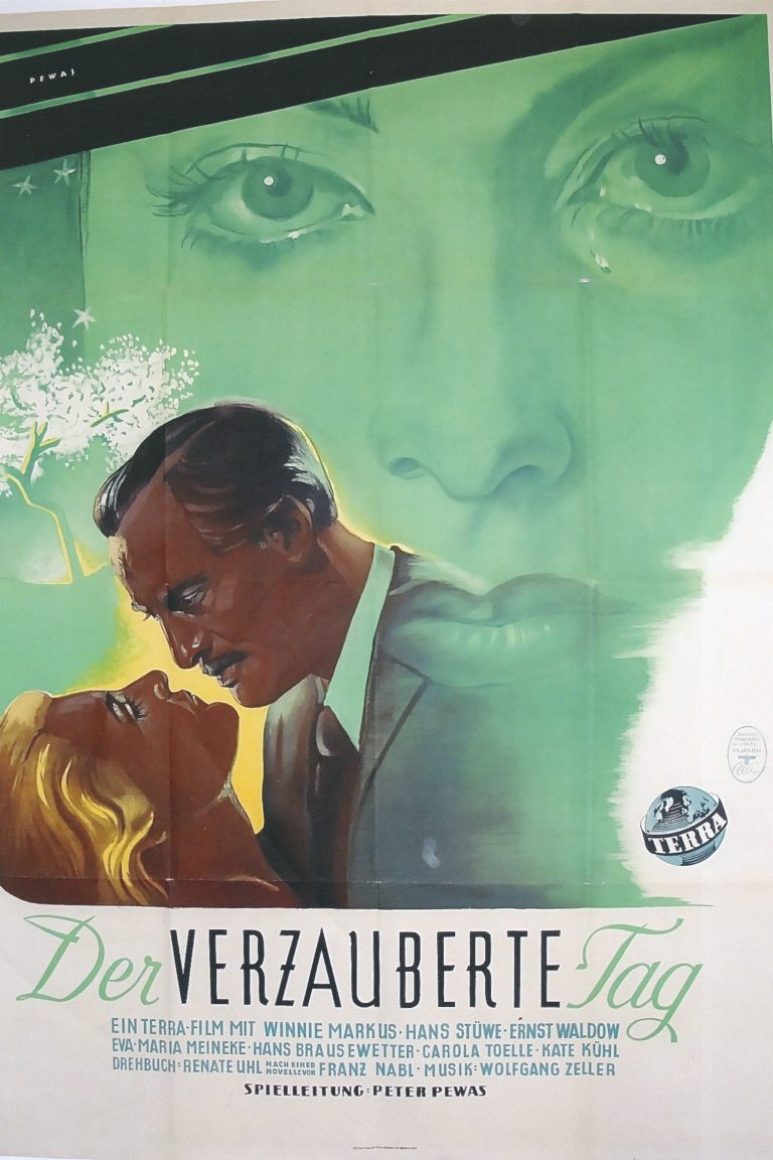

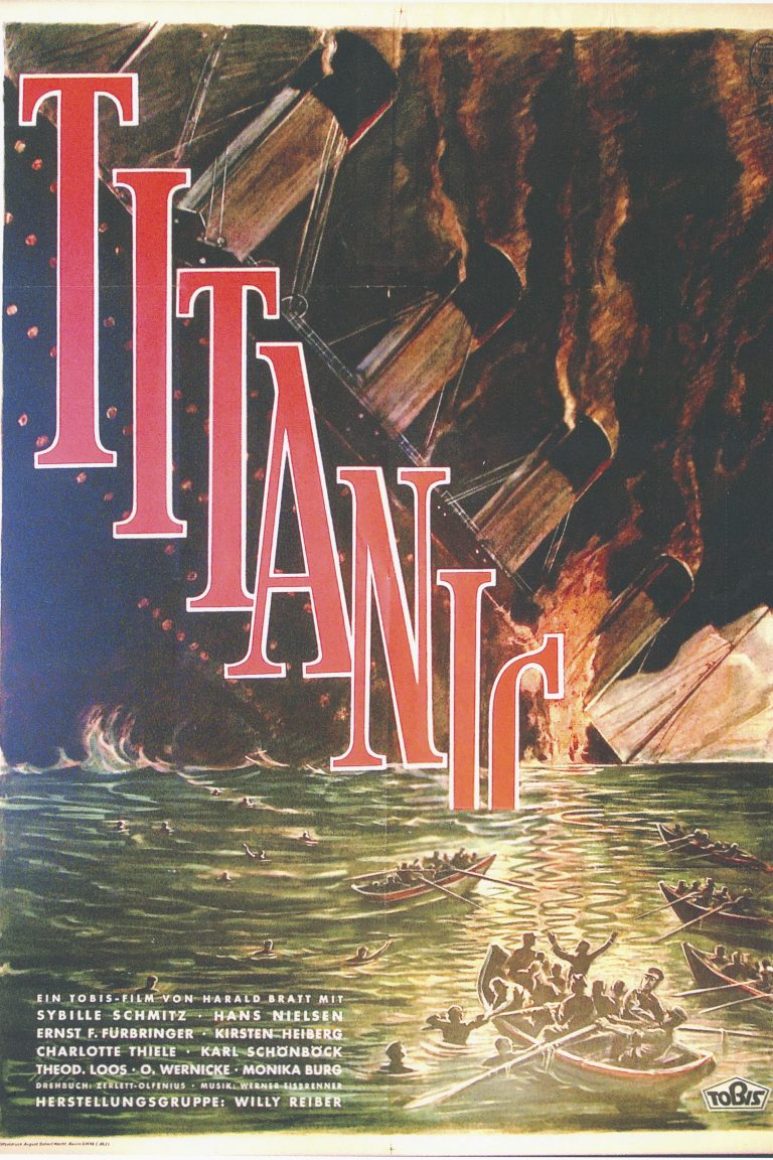

Um die Werbeplakate unter anderem für NS-Filme mit Marianne Hoppe, Will Quadflieg, Lale Andersen, Lilian Harvey, Hans Albers und Luis Trenker auch politisch einzuordnen, werden auf Tafeln Informationen zur Zeitgeschichte gegeben und als Ergänzung auch politische Plakate und Produktwerbung dokumentiert. Die Ausstellung wird am Freitag eröffnet und ist bis zum 25. August zu sehen.

erster weltkrieg Ein Plakat zum US-Film Im Westen nichts Neues von 1930 nach dem Roman von Erich Maria Remarque über den Ersten Weltkrieg weist gleich am Beginn der Ausstellung auf den kommenden Weltkrieg hin und betont die Politik im Film. Das grausame und sinnlose Massensterben im Ersten Weltkrieg sei um 1930 in einigen großen Tonfilmen beschrieben worden, heißt es dazu im Infotext: »Es waren technisch-ästhetische Pionierleistungen.«

Nach der Berliner Premiere der deutschen Synchronfassung von Im Westen nichts Neues Anfang Dezember 1930 habe die NSDAP Krawalle organisiert, denen tätliche Angriffe auf das Publikum und eine antisemitische Hetzkampagne gegen den aus Deutschland stammenden jüdischen Produzenten Carl Laemmle gefolgt seien, heißt es in der Ausstellung weiter. Der Film sei dann zunächst wegen »Gefährdung des deutschen Ansehens« verboten worden.

Die Ausstellung ist als »Dialog zwischen Zeitgeschichte und Filmgeschichte« konzipiert.

Die Ausstellung sei als »Dialog zwischen Zeitgeschichte und Filmgeschichte« konzipiert, betonte Keitz. Kernaussage sei, dass sich Plakate zu politischen Themen und für die Filme nicht so sehr unterscheiden. Künstlerisch eigenständige Entwürfe für das Unterhaltungskino stünden neben Motiven, die das Wirken einer politischen Agenda belegen, heißt es in der Ausstellung: »Die Plakate sind damit auch Dokumente von bildgewordenem Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Sexismus, von Opfermythologien und Kriegsverherrlichung.«

exponate Der überwiegende Teil der Originalplakate stammt aus der australischen Sammlung »The Gillespie Collection«. Weitere Exponate kommen unter anderem aus der Sammlung des Potsdamer Filmmuseums, des Plakatarchivs des Deutschen Filminstituts in Frankfurt am Main, der Deutschen Kinemathek in Berlin, der Wiesbadener Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, aus dem Deutschen Historischen Museum und vom Berliner Progress-Filmverleih.

Es sei ein Glücksfall, dass die Filmplakate überhaupt erhalten sind und von Sammlern aufbewahrt wurden, da sie eigentlich Wegwerfartikel gewesen seien, betonte Keitz. Die Plakate werden in drei Räumen präsentiert. Der erste Raum ist den Krisenjahren der Weimarer Republik gewidmet. Der zweite Raum, das Zentrum der Ausstellung, thematisiert die Jahre der Radikalisierung und Gleichschaltung in der NS-Diktatur. Der dritte Raum greift die frühen Nachkriegsjahre auf und wirft unter anderem einen Blick auf das internationale Kinoprogramm der Alliierten. Ein weiterer Raum dient der Medienbildung. Dort werden unter anderem Workshops für Besucher angeboten.