Er wusste, dass ihr gemeinsamer Vater, Hans Frank, der »Schlächter von Polen« – in dessen Geltungsbereich, dem Generalgouvernement, seit 1939 die Vernichtungslager Belzec, Treblinka, Majdanek und Sobibor lagen – ein »Naziverbrecher« war, dennoch habe er ihn als Vater geliebt. Diese Zuschreibung stammt von Niklas Frank und ist gemünzt auf den älteren, 1928 geborenen Bruder Norman Frank. In dessen letztem Lebensjahr sprach Niklas Frank wochenlang mit seinem Bruder über den Vater, der wie ein böser Geist in den Familienerinnerungen spukte. Es war ein makabres und quälendes Zwiegespräch um die Frage, wie mit den Verbrechen des Vaters zu leben war. Norman Frank starb 80-jährig im März 2009.

Die Verbrechen von Hans Frank als Generalgouverneur in Polen übersteigen jedes Maß, er war ein Massenmörder – und ein Raubmörder. Fünf Lastwagen Raubgut ließ er von Krakau in sein Haus Schoberhof am oberbayrischen Schliersee bringen, im Gepäck einige Rembrandts, einen Raffael und Leonardo da Vincis Dame mit Hermelin. Von Hans Frank stammen Sätze wie: »Was … mit den Polen, Ukrainern und was sonst noch hier herumläuft, gemacht wird, ist mir gleichgültig. Meinetwegen kann Hackfleisch aus ihnen gemacht werden.« Oder: »Wir müssen die Juden vernichten, wo immer wir sie treffen.«

Grausam Ein einziges Mal hatte der 15-jährige Norman angesichts von Erschießungen, die er in den Straßen Krakaus sah, gegen seinen Vater aufzumucken gewagt – und war brüllend zur Räson gebracht worden. Norman Frank tat die Grausamkeiten seines Vaters später mit der Bemerkung ab, seine Pubertät sei ihm damals wichtiger gewesen.

Niklas konfrontierte seinen Bruder mit Briefen, die dieser als Teenager seinem Vater in die Nürnberger Kriegsverbrecherzelle geschrieben hatte. Am 22. April 1946 schreibt der 18-jährige Norman: »Es war so, dass wir in unserem Vater einen Heiligen sahen, … einen starken Mann mit einem Schwerte kämpfend für seine und seines Volkes Sache.« Im letzten Brief vor der Hinrichtung lässt er den Vater wissen: »… wir haben das Beste von Dir in uns, Dein Blut und Deine Anlagen! Und dies ist unser Kapital … sie sollen unser Fundament für die Zukunft sein.« Niklas’ Urteil über die Ignoranz seines Bruders: »Dein Widerstand gegen Fakten, die unseren Vater als Verbrecher entlarvten, wuchs mit ihrer Aufdeckung.«

Doch Norman Frank war keineswegs unverbesserlicher Apologet seines Vaters. Aus dem Zwiespalt zwischen Liebe zum Vater und dessen Leben als Verbrecher hat er sich nie zu befreien vermocht. Anders als die übrigen Frank-Geschwister, die Unbelehrbaren, die in ihrem Vater ein Opfer sahen. Selbst als dem letzten Deutschen das Ausmaß des Holocaust bekannt sein musste, verlor keiner der Franks darüber schriftlich auch nur ein einziges Wort, mehr noch, eine Schwester leugnete schlankweg die Judenvernichtung. Niklas Frank hat seinem Bruder Dutzende von Dokumenten über die Ausrottungspolitik des Vaters vorgelegt, die Norman Frank zwar zur Kenntnis nahm, seinen Bruder jedoch wissen ließ, er sei nicht der Richter seines Vaters.

Abrechnung Auch Niklas Frank hält sich für einen »emotionalen Krüppel«, der seinen Vater nie losgeworden ist – doch er hat den Spieß umgedreht. Nach der Abrechnung mit dem Vater (1987) und der Mutter (2005) jetzt also die eher zärtliche Abrechnung mit dem großen Bruder Norman.

Niklas Frank hat sich als Buchautor, Journalist und Zeitzeuge stets ehrlich bemüht, das nazistische Familientrauma aufzuarbeiten. Damit sah er sich dem geschwisterlichen Vorwurf ausgesetzt, die Familienehre beschmutzt zu haben. Er gehört zu einem der wenigen Nachfahren der Naziverbrecher, die sich konsequent mit den elterlichen Verbrechen auseinandergesetzt haben.

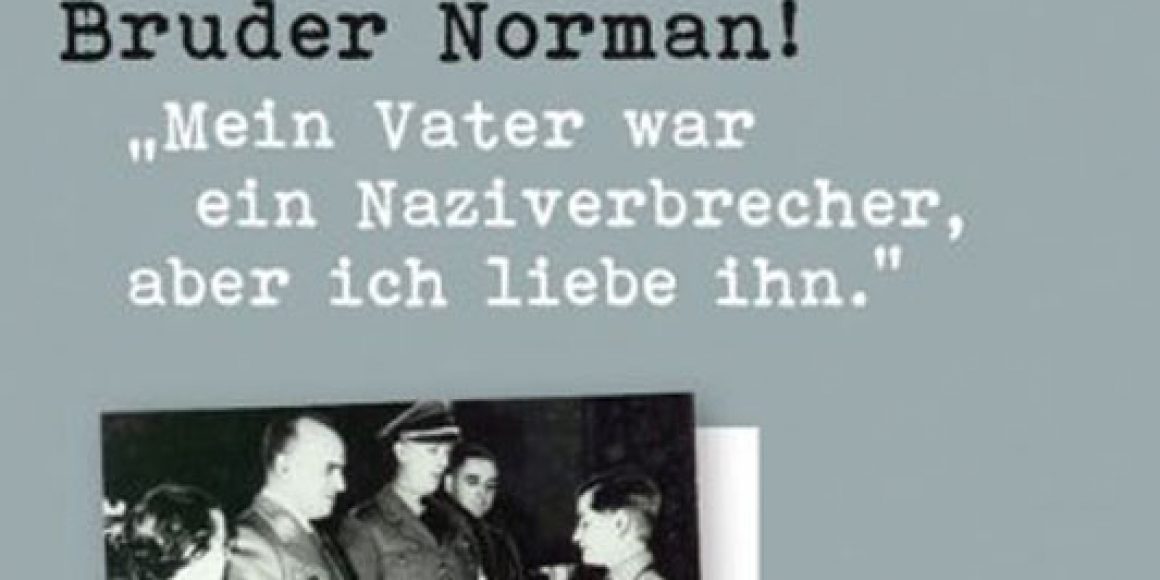

Niklas Frank: »Bruder Norman! ›Mein Vater war ein Naziverbrecher, aber ich liebe ihn.‹« J. H. W. Dietz Nachf., Bonn 2013, 316 S., 22 €