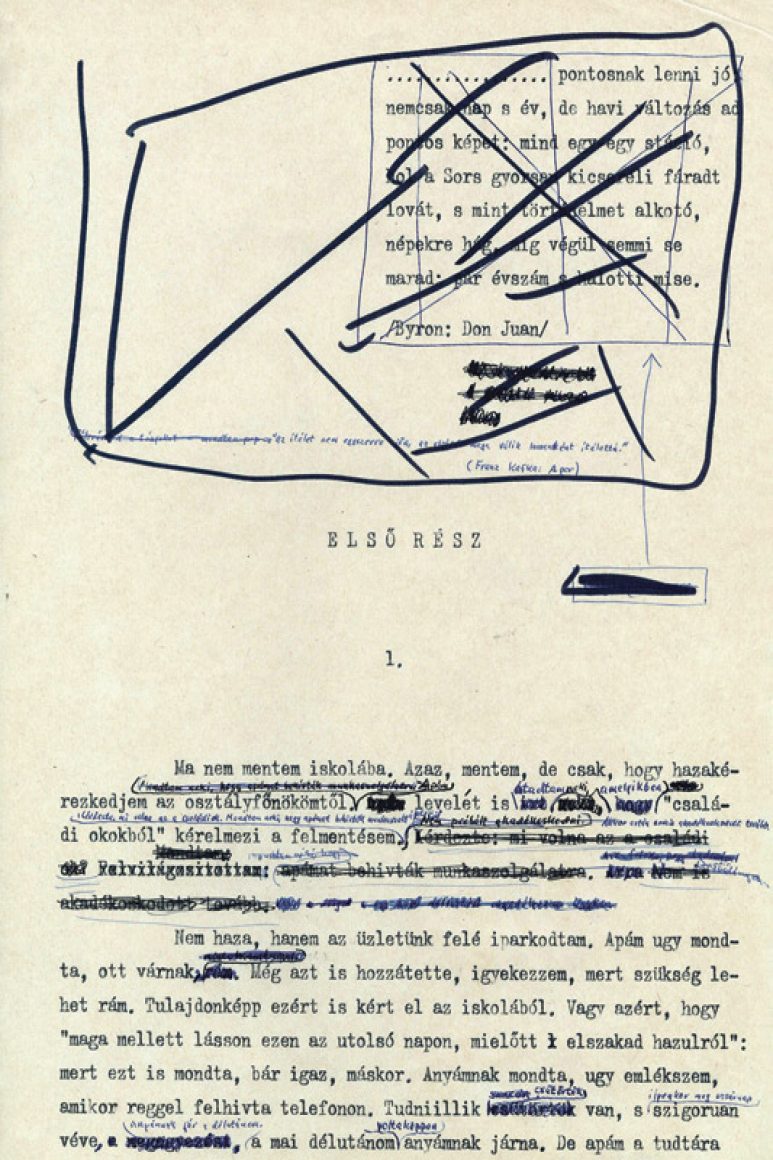

Berlin bekommt einen neuen literarischen Schatz. 5,2 Archivmeter – fünf 1,2 Meter breite Regale, auf denen sich je neun der flachen schwarzen Pappschachteln stapeln, in denen die Akademie der Künste die ihr anvertrauten Manuskripte und Korrespondenzen die Zeiten überdauern lässt, die nun mit dem Stempel »Imre-Kertész-Archiv« versehen werden können. Die offizielle Übergabe findet an diesem Donnerstag, dem 15. November, um 18 Uhr im neuen Gebäude der Akademie am Pariser Platz in Anwesenheit von Imre Kertész statt. Das erste »Depositum«, eine Art Auslagerung mit Eigentumsvorbehalt, hatte das Akademiemitglied Kertész bereits 2001, also noch vor dem Nobelpreis, der Akademie übergeben und sich im Mai 2011 entschlossen, es mit dem Rest seiner Bestände endgültig der Berliner Akademie zu überlassen.

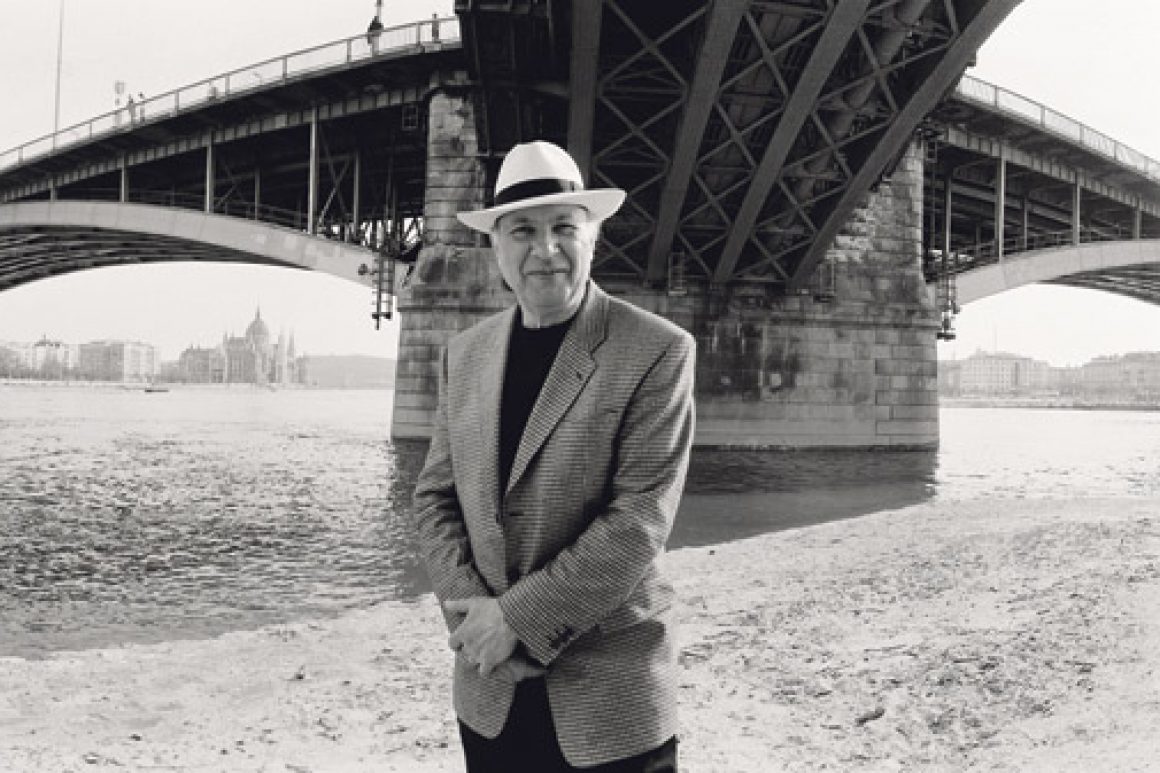

verkannt Warum Berlin? Nur weil, wie die zuständigen Archivarinnen sachkundig erläutern, ein Autor sein Archiv gern in der Nähe weiß, um bei Bedarf darauf zurückzugreifen? »In meiner Heimatstadt Budapest werde ich öfter gefragt, was ich eigentlich in Berlin suche«, hat der Literaturnobelpreisträger 2006 bei einer Rede im Abgeordnetenhaus der Hauptstadt erläutert: »Nun, ich suche jene Lebensform, in die ich hineingeboren wurde, die ich aber nie ausleben konnte.«

Budapest ist die Stadt, aus der Imre Kertész als 15-Jähriger nach Auschwitz und Buchenwald deportiert wird, in die er »mit dem Instinkt eines fortgelaufenen Hundes« zurückkehrt und die er 1956 trotz seiner schlimmen Erfahrungen mit der stalinistischen Diktatur nicht verlässt. »Es war nämlich in der letzten Zeit, seit zwei, drei Jahren vielleicht, etwas Seltsames mit mir geschehen: (…) Ich hatte angefangen zu schreiben und fühlte, von dieser Tätigkeit wollte ich nicht mehr lassen.« Und er weiß, dass er dies nur im ungarischen Sprachraum tun kann.

Unterstützt von seiner Frau, die als Kellnerin zum Lebensunterhalt beiträgt, schlägt Kertész sich in einer winzigen Plattenbauwohnung in Budapest als freier Autor und Übersetzer durch, versucht sich als Lustspielautor und arbeitet seine Erlebnisse in Auschwitz und Buchenwald 13 Jahre später im Roman eines Schicksallosen auf, den dann keiner drucken will. »Ich werde immer ein zweitrangiger, verkannter und missverstandener ungarischer Schriftsteller sein. Was ich betreibe, ist eine Illusion, und dafür vergeude ich mein Leben.«

wirkung Wie man weiß, ist es anders gekommen. 1975 wird das Buch doch publiziert und findet allmählich im Laufe von zehn Jahren die verdiente Anerkennung, zunächst in Ungarn, dann im deutschen Sprachbereich, was Kertész 1993 als Gast des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Berlin persönlich miterleben kann. »Der Weg osteuropäischer Schriftsteller führt meistens über Berlin in andere Sprachen und in die Weltliteratur.« Bei Imre Kertész zum Nobelpreis für Literatur. »Im Grunde bin ich in Deutschland zum Schriftsteller geworden. Und dabei denke ich nicht an den sogenannten ›Ruhm‹, sondern daran, dass meine Bücher zum ersten Mal hier, in Deutschland, eine wirkliche Wirkung entfaltet haben.«

In Ungarn findet Kertész derweil seinen Weg in die Lesebücher und den Schullehrplan, erhält so ziemlich jede Auszeichnung, die ein lebender ungarischer Schriftsteller erhalten kann. Mit wachsendem Ruhm sieht er sich allerdings in seiner Heimat auch heftigen Anfeindungen ausgesetzt, die sich ausnahmslos auf sein Jüdischsein beziehen. Man bedauert, dass der erste ungarische Literaturnobelpreisträger kein »richtiger Ungar«, sondern ein »Fremdherziger« ist. Eine »national gesinnte« Motorradgang schreibt den Slogan »Hört auf, uns zu nerven, Ihr Schicksallosen« auf ihre Kutten.

Erst vor Kurzem, beim Besuch des ungarischen Premierministers Viktor Orbán am 11. Oktober in Berlin, berichtet das ungarische Staatsfernsehen über die Anwesenheit von »Imre Kertész, dem ungarisch-stämmigen Nobelpreisträger«. Um später die »missverständliche, inzwischen korrigierte Berichterstattung« zu bedauern. »Selbstverständlich betrachten wir den Nobelpreisträger Imre Kertész als ungarischen Schriftsteller.«

»fremdherzig« »Rechtsextreme und Antisemiten haben das Sagen«, beklagte Kertész 2009 in einem Interview der »Welt« anlässlich seines 80. Geburtstags: »Die alten Laster der Ungarn, ihre Verlogenheit und ihr Hang zum Verdrängen, gedeihen wie eh und je. Ungarn im Krieg, Ungarn und der Faschismus, Ungarn und der Sozialismus: Nichts wird aufgearbeitet, alles wird zugeschminkt mit Schönfärberei.« Besorgte Worte, die in der konservativen ungarischen Presse zu Vaterlandsschmähung und Absage an die ungarische Heimat umgedeutet werden. Während der Verfasser seinen Platz in Schullesebüchern neuerdings mit antisemitischen Faschistenautoren der 40er-Jahre teilen soll.

»Daheim? Zu Hause? Heimatland? Vielleicht wird den Menschen einmal aufgehen, dass all das nur abstrakte Begriffe sind und das, was sie wirklich zum Leben brauchen, nichts anderes ist als ein bewohnbarer Ort«, hat Kertész in seiner Rede 2006 gesagt. Und in einem Interview der »Zeit« im selben Jahr: »Wenn ich trüber Stimmung bin, sehe ich mir die Platanen auf dem Kurfürstendamm an und bin schon erleichtert.«