»Es ist ein Phänomen!«, schwärmt Sigal Davidi, wenn sie von den Architektinnen ihres Landes aus den 30er- und 40er-Jahren erzählt, deren Namen kaum noch jemand kennt. Dabei stammen gerade von ihnen einige der ersten großen Wohnkomplexe, Berufsschulen, Altersheime, selbst Synagogen und der berühmte Dizengoff-Platz.

Sie alle stehen für eine Architektur, die wir mit flachen Dächern, weißen Wänden, Betonbändern um Häuserwände und abgerundeten Balkonen verbinden. Es ist ausdrücklich kein »Bauhaus-Stil«, sondern der »Internationale Stil«, betonen Wissenschaftler. Und der ist durchaus weiblich geprägt.

Die Architekturhistorikerin Davidi blättert in ihren Unterlagen. Früher, erklärt sie, habe auch sie nicht viel darüber gewusst. Heute lehrt sie dieses Gebiet an der Tel Aviver Universität und ist eine der wenigen Expertinnen dazu. So wie auch Edina Meyer-Maril, die bis 2013 Senior Lecturer am Lehrstuhl für Kunstgeschichte war. Sie sagt: »Das heutige architektonische Bild Israels und vor allem Tel Avivs verdankt sich in nicht geringem Maße dem Schaffen von Frauen.«

GESICHT Warum wissen wir so wenig darüber? Und wie gelang es den Frauen, damals gleichberechtigt und erfolgreich zu bauen? Die Forschung widmet sich derzeit diesen Fragen. »Dass es so viele Frauen gab«, erklärt Sigal Davidi, »die bereits in den 20er-Jahren im Land große Architektur schufen, war mir nicht bekannt. Bis zum Ende der 30er-Jahre waren es etwa 17, wenn man jene mitzählt, die am renommierten Technion in Haifa ausgebildet wurden.«

Dort hat auch Davidi studiert, die später eigene Berufserfahrung als Architektin sammelte und dann zur Wissenschaft kam. »Lotte Cohn ist meine heimliche Heldin«, erzählt sie schmunzelnd. »Eine deutsche Jüdin aus Berlin, die erste Architektin, die auch anderen hier Türen öffnete, viel baute und später dafür sorgte, dass Frauen in der hart umkämpften männlichen Branche eigene Vorhaben anpacken durften.« Und was für welche!

Über Genia Averbuch, Judith Stolzer-Segall und Elsa Gidoni-Mandelstamm schreibt Edina Meyer-Maril in ihrem Beitrag für dne 2019 erschienenen Tagungsband Vermittlungswege der Moderne. Neues Bauen in Palästina 1923–1948 und sensibilisiert darin für Biografien und den Baustil. Wer waren also diese drei mutigen Macherinnen der Architektur eines Landes, das sich ein neues Gesicht gab und damit auch ein neues Selbstbewusstsein verlieh?

Als Jüdinnen mussten sie andere Länder verlassen, kamen gut ausgebildet und mit viel Hoffnung im Gepäck im britischen Mandatsgebiet an. Ihr Ziel: eine Existenz aufbauen. Ihr Plan: etwas Neues, Modernes mit klaren Linien in der Architektur schaffen, weg von dem als spießig empfundenen Eklektizismus, der als Baustil etabliert war. Sie mussten, so Meyer-Maril, »das, was sie gelernt hatten, in eine neue Realität übertragen: neuartige Bauaufgaben, andere Formate, Materialien und Bautechniken und ein ungewohntes Klima«.

MESSE Die Zeit war günstig, der Bauboom gewaltig, auch wenn nicht alles realisiert werden konnte, was sie sich ausdachten. Was also haben die drei hinterlassen?

Eugenia Averbuch, genannt Genia, wurde 1909 in Smila (heute Ukraine) geboren. Sie war zwei Jahre alt, als ihre Familie nach Palästina auswanderte. Ihr Wunsch, Architektin zu werden, muss so groß gewesen sein, dass man sie nach Belgien und Rom zum Studieren schickte. 1930 kam sie zurück.

Einen der schönsten und markantesten Plätze verdankt Tel Aviv dieser Frau, die, damals gerade 25-jährig, den Zuschlag für den Dizengoff-Platz bekam. Später baute sie Wohnhäuser, unter anderem in der Bialik-, der Allenby- und der Jarkonstraße, zudem für manch einen Politiker ein persönliches Domizil. Und noch ein Bauwerk realisierte sie gemeinsam mit Kollegen als späteres Vorzeigeobjekt: das Café Galina auf dem Gelände der Levante-Messe. »Dort«, so Meyer-Maril, »wurde der Internationale Stil salonfähig gemacht und trug dazu bei, Tel Aviv zur Weißen Stadt zu machen.«

BERLIN Auch Judith Stolzer-Segall reiht sich in dieses Bild der Macherinnen ein. Sie ist die zweite Frau in Israel, die Synagogen plante. Ihr Lebens- und Berufsweg ist geprägt von vielen Reisen und Aufbrüchen und führt sie als Kind von Berlin nach Charkiw (Ukraine), dann ins litauische Kaunas. In Danzig studierte sie Architektur. Im Baubüro der Jüdischen Gemeinde in Berlin sammelte sie erste Erfahrungen und gründete 1932 mit zwei Kollegen das eigene Büro. In Berlin entstehen eine Ladenpassage am Kurfürsten- und ein Großcafé am Kaiserdamm. 1933 wird sie verhaftet, flieht nach Danzig und emigriert schließlich nach Palästina.

Judith Stolzer-Segall war eine der ersten Frauen, die Synagogen bauten.

Sie arbeitete zunächst im Büro der bereits erwähnten Lotte Cohn in Tel Aviv, nahm an Wettbewerben teil und gewann recht schnell den Preis für ein Siedlerhaus. Nicht alles verlief positiv, viele Projekte wurden aus finanziellen Gründen nie realisiert. Dennoch entstand später ihr »wohl wesentlichster Beitrag zur Moderne, nämlich die Kirjat-Meir-Siedlung (1937) im Norden von Tel Aviv«, so Meyer-Maril – eine Anlage mit 170 Wohnungen.

Und: Sie baut eine Synagoge! Noch heute ist das imposante Bauwerk zu bewundern. Damals setzte sich die junge Frau gegen 40 Konkurrenten im anonymen Wettbewerb durch, vermutlich auch zum späteren Entsetzen der traditionell-religiösen Auftraggeber. Gebaut wurde trotzdem.

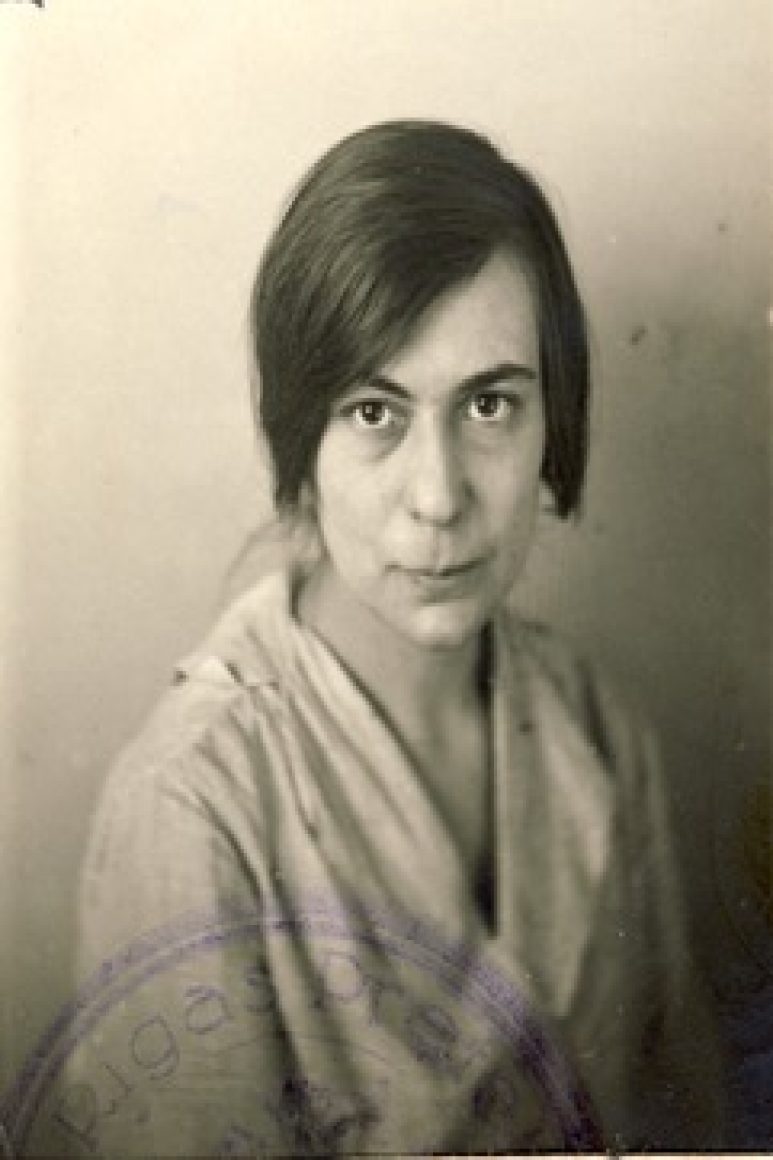

EMIGRATION Erwähnt werden muss auch Elsa Gidoni-Mandelstamm aus Riga, geboren 1899. Der Vater ist Arzt, die Mutter Pianistin. Der Onkel Paul Mandelstamm war einer der prägenden Architekten des Jugendstils in Riga. Elsa Mandelstamm zieht es Mitte der 20er-Jahre ebenfalls nach Berlin, »offenbar um ihr Architekturstudium an der TH Berlin-Charlottenburg aufzunehmen« (Meyer-Maril).

Auch sie wird später ein eigenes Büro eröffnen und unter anderem Interieurs für die Deutschen Werkstätten in Hellerau entwerfen. Auch sie trifft als Jüdin 1933 das Berufsverbot. Sie entscheidet sich zur Emigra-tion, lässt sich in Tel Aviv nieder und findet Arbeit im Planungsbüro der großen Levante-Messe. Auch sie gewann später mehrere Wettbewerbe und etabliert sich mit Aufträgen für Organisationen, baut öffentliche und private Gebäude. Dem Internationalen Stil sei sie dabei immer treu geblieben, schreibt Meyer-Maril.

Was bleibt, ist der Eindruck, dass eine großartige Architektur scheinbar mühelos entstehen konnte, in einer Zeit, als die Fragen nach der Rolle der Frau und der Gleichberechtigung im Beruf in Europa noch ziemlich rückwärtsgewandt diskutiert wurden.