Herr Manea, wann wurden Sie zum Schriftsteller?

Sollte ich einer sein, dann begann es mit der Veröffentlichung meines ersten Buches ...

Halt, nein, so habe ich das nicht gemeint. Wann haben Sie sich zum ersten Mal mit einem Stift vor ein leeres Blatt Papier gesetzt und geschrieben?

Sehr früh. Ich schrieb schon als Jugendlicher. Gedichte.

Haben die sich gereimt?

Eines hat sich gereimt, die anderen waren in freiem Vers gehalten. Modernem freiem Vers!

Das ist bourgeoiser Formalismus, Genosse.

Ja, aber doch angenehm, stimulierend, auch mutig. Ernsthaft zu schreiben begann ich in der Universitätszeit. Schritt für Schritt, Prosa. Es war ein langsamer und holpriger Prozess, keine kontinuierliche Arbeit. Um 1966 kannte ich schon Schriftsteller in Bukarest, dann schickte ich ein paar Kurzgeschichten an einen kommunistischen Dichter – Miron Radu Paraschivescu, kurz MRP genannt –, von dem es hieß, er habe das beste Urteil für neue Talente. Ein sehr kultivierter und intelligenter Mann mit einem sicheren Gespür für Literatur. Er war begeistert.

Wovon handelte Ihre Lyrik?

Einsamkeit – ein wirklich heruntergekommenes Thema. Ich habe sie später wiedergelesen ...

Um zu sehen, ob sie etwas taugen.

Manche Gedichte waren gut. Gewiss nicht groß. Sie waren erträglich, vielleicht auch vergnüglich zu lesen. Nicht genial, aber ich fand darin einen Ton der rumänischen Poesie der Zwischenkriegszeit, der damals etwas Besonderes war – im Gegensatz zu dem, was in den Literaturzeitschriften veröffentlicht wurde. Eine Turbulenz der Einsamkeit, eine Suche nach etwas, das jenseits des sehr bedrückenden Alltags lag. Ob diese Verse einen literarischen Wert haben, weiß ich nicht – aber wenn sie damals veröffentlicht worden wären, hätte ich mich, glaube ich, nicht zu genieren brauchen.

Wovon handelte Ihre Prosa?

Die ersten Prosastücke waren Eindrücke von der Kindheit im Lager. Natürlich nicht exakt so, wie sie sich zugetragen hatte, es handelte sich um literarische Geschichten, um eine Verwandlung in Fiktion.

Haben Sie damals mit Freunden über die Zeit im Lager gesprochen?

Nein.

Sie führten ihren Dialog also mit weißen Papierblättern.

Ja. Nur so. Es war für mich ein großer Schock, als ich nach Amerika kam und entdeckte, dass dieses Thema ...

Mit »dieses Thema« meinen Sie den sogenannten Holocaust ...

... hier in der Öffentlichkeit so oft vorkommt. Es wird offen darüber gesprochen, man erzählt seine Geschichte ... ich war äußerst zurückhaltend und fühlte mich nicht wohl dabei.

Für Sie war es persönlich?

Ja, es war persönlich. Aber nach einer Weile gab ich nach – in Maßen. Ich habe viel mehr über die kommunistische Diktatur geschrieben als über das KZ. Aber wenn es dieses Kapitel in deiner Lebensgeschichte gibt, dann musst du ein paar Fragen beantworten – hier, meine ich. Dort drüben hat dich niemand gefragt. Außerdem gab es dort eine Mischung aus der Falschheit des öffentlichen Lebens – alles war mehr oder weniger gefälscht – und einer gewissen Integrität, was dein Privatleben betraf: Es blieb dein eigenes Territorium, dein Eigentum, das du einigermaßen beschützen konntest. Hier war und ist es sehr anders. Die ersten Geschichten handelten von meiner Kindheit. Dann schrieb ich auch über die kommunistische Periode, über meine Zeit als junger enthusiastischer Träumer. Ich wurde in Rumänien getadelt, weil ich über den Holocaust geschrieben habe – aber die Menge an Texten, die sich mit dem Holocaust auseinandersetzen, ist wirklich sehr gering im Vergleich mit den Texten, die vom Kommunismus handeln. Das hat auch damit zu tun, dass ich im Lager sehr jung war, ein Kind. Mein gesamtes Erwachsenenleben spielte sich unter dem kommunistischen System ab. Ich habe mit Imre Kertész darüber diskutiert, der sich in einer ähnlichen Lage befand, aber auch mit Aharon Appelfeld, der in diesem Thema, dem Holocaust, stecken blieb – nicht, dass ich ihm das vorwerfen würde. (...) Wenn man sich auf diese Geschichte sozusagen spezialisiert hat, wenn man sie wieder durchlebt und versucht, in ihr eine gewisse Bedeutung zu finden und sie in Literatur zu verwandeln, dann ist es schwer, hinterher auszugehen und eine Liebesgeschichte zu schreiben oder sich mit irgendetwas Alltäglichem auseinanderzusetzen. (...)

Wer in Rumänien hat Sie getadelt, weil Sie über den Holocaust schrieben? Geschah das zur Zeit des Kommunismus oder danach?

Danach. Unter den Kommunisten war es ein Tabuthema. Ich erinnere mich an einen Klappentext zu einem meiner Bücher, wo es hieß, ich sei »Angehöriger einer Generation, die im Krieg eine unglückliche Kindheit« gehabt hätte.

»Eine unglückliche Kindheit während des Krieges«. Das ist gut!

Ja, und so wahr! Es war nicht nur nicht erlaubt, es war vollkommen unmöglich, spezifischer zu werden. Nach dem Sturz des Kommunismus kam dann alles an die Oberfläche. Eine der wütendsten Debatten jener Zeit und auch dieser Zeit, in die ich nolens volens hineingestoßen wurde, war und ist der Vergleich zwischen dem GULag und dem Holocaust. Plötzlich war es möglich, etwas über den Holocaust zu sagen. Und die drastische Frage der intellektuellen rumänischen Elite lautete: Warum der Holocaust? Sind wir gerade eben den Holocaust losgeworden – oder den Kommunismus? Befinden wir uns denn im Jahr 1945, sind gestern die Lager befreit worden, oder ist gerade eben die kommunistische Diktatur zusammengebrochen, und müssen wir nicht vielmehr von alldem erzählen, was wir über sie in Erfahrung gebracht haben?

Es gab also sofort einen Zusammenprall der Erinnerungen.

Sofort. Eine große, eine gewaltige Kollision. In ihrer Folge wurden all die alten antisemitischen Parolen revitalisiert. An erster Stelle: »Die Juden haben den Kommunismus gebracht.« Dann hieß es: »In Rumänien gab es keinen Holocaust, das ist eine Lüge. Bei uns gab es kein Auschwitz. Das ist alles Übertreibung, Fälschung, jüdische Propaganda, ein jüdisch-israelisches Komplott.« Eine sehr wichtige literarische Gestalt – er ist heute Präsident des Schriftstellerverbandes und Rumäniens Botschafter bei der Unesco – sprach kritisch von dem »jüdischen Monopol auf Leiden«. Diese Formulierung zeugt nicht von sehr viel Mitleid. Oder Verständnis. Oder Solidarität. Oder Intelligenz und Ehrlichkeit. Und der Mann ist kein irrer Antisemit. Diese Formulierung kommt nicht aus der nationalistischen Vorstadt des intellektuellen Lebens, sie stammt mitten aus dem Zentrum der intellektuellen Elite.

Das Gespräch führte Hannes Stein. Copyright by Matthes & Seitz Berlin.

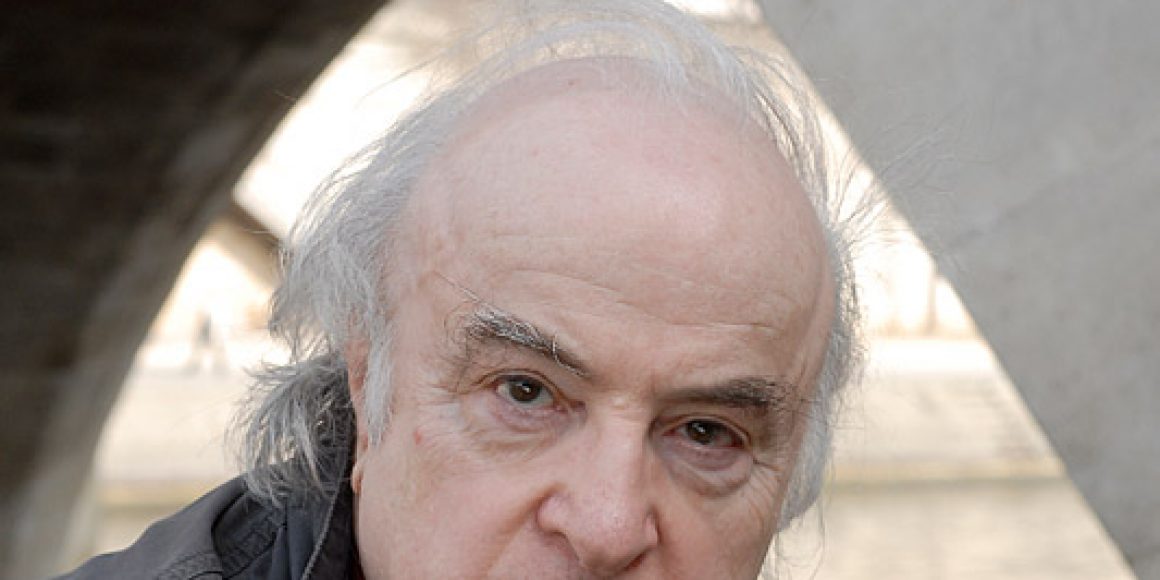

Norman Manea wurde am 19. Juli 1936 in der Bukowina geboren. Als Fünfjähriger kam er mit seiner Familie in ein KZ in Transnistrien. Nach der Befreiung studierte Manea Ingenieurwesen und begann nebenher zu schreiben. 1986 musste er wegen seiner systemkritischen Texte aus Rumänien emigrieren, zunächst nach Berlin, dann in die USA, wo er heute lebt. Norman Manea wurde für sein Werk mit zahlreichen Preisen ausgestattet. Er ist Mitglied der Berliner Akademie der Künste.

Das Gespräch ist ein Auszug aus dem im April bei Matthes & Seitz Berlin erschienenen Buch »Hannes Stein/Norman Manea: Gespräche im Exil« (138 S., 12,80 €). Wir danken dem Verlag für die Abdruckgenehmigung.