70 Jahre Forschen und Sammeln zur Geschichte des deutschsprachigen Judentums: Das Leo-Baeck-Institut feiert in diesem Jahr Geburtstag. Das Festjahr steht unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, für den 17. Juni ist in Berlin die zentrale Jubiläumsveranstaltung geplant, wie es am Dienstag in einer Ankündigung hieß.

»Leo Baeck, und das ist sein Vermächtnis, war ein Versöhner: zwischen den Religionen und Kulturen, zwischen Christen und Juden in Deutschland«, erklärte Steinmeier laut Ankündigung. Er unterstrich seine Wertschätzung des Instituts, denn »unsere Verantwortung vor der Geschichte ist Teil unserer Identität. Sie kennt keinen Schlussstrich und keine Relativierung.«

Der internationale Präsident des Leo-Baeck-Instituts, Michael Brenner, betonte: »Die Geschichte zu bewahren und die Relevanz der Vergangenheit für die Gegenwart und Zukunft aufzuzeigen, ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Die deutsch-jüdische Geschichte wirft immer wieder neue Fragen auf.«

Projekte auch in Israel, Großbritannien, den USA

Zum Festjahr wird es neben der Feier in Berlin weitere Projekte und Veranstaltungen in Israel, Großbritannien, den USA und Deutschland geben. Beispielsweise ist den Angaben zufolge im Schloss Glienicke vom 7. bis 9. Mai die Konferenz »80 Jahre Kriegsende - Jüdische Perspektiven auf Neuanfänge nach 1945« geplant. Sie wird von der Wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft des Instituts veranstaltet.

Das Institut versteht sich als Forschungsbibliothek und Archiv, das sich der Geschichte des deutschsprachigen Judentums widmet. Es gehört eigenen Angaben zufolge zu den bedeutendsten Sammlungsstätten von Erstquellen und Forschungsmaterial zum jüdischen Leben Zentraleuropas in den Jahrhunderten vor dem Holocaust.

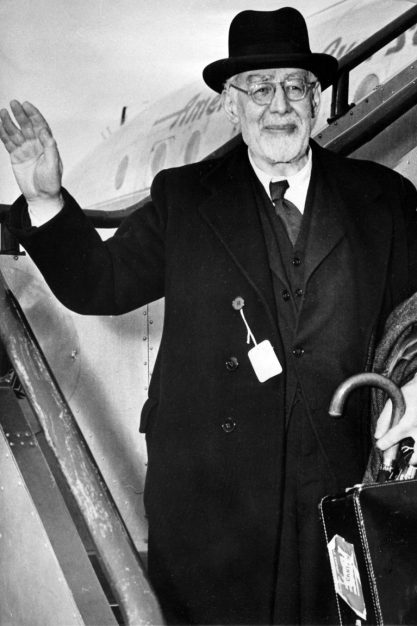

1955 gründeten deutsch-jüdische Emigrantinnen und Emigranten das Institut, unter ihnen der Philosoph Martin Buber und der Publizistin Hannah Arendt. Es entstanden Zentren in New York, London und Jerusalem entstanden. Der Namensgeber des Instituts, der Rabbiner und Schoah-Überlebende Leo Baeck, war der erste Präsident. kna