Der Name Axel Cäsar Springer (1912–1985) ruft bis heute Reaktionen zwischen Bewunderung und Hass hervor. In erster Linie wegen der – zuletzt im Fall Wulff vorgeführten – publizistischen Macht der Bild-Zeitung, die seit Jahrzehnten die meistgelesene Postille hierzulande ist. Und ebenso lang ihre leidenschaftlichen Verächter hat.

Wie kam es, dass das Medienimperium des Hamburgers eine dezidiert pro-israelische und auf deutsch-jüdische Versöhnung setzende Linie entwickelte, die Springer 1967 als bis heute gültigem Bestandteil in die Redakteursverträge seines Hauses aufnehmen ließ?

Spenden Wieso traten und treten Bild, Welt und andere Springer-Blätter gegen alle Zeit- und Denkströmungen stets bedingungslos für das Existenz- und Selbstbehauptungsrecht Israels ein? Und was machten andererseits in Springers engem Beraterstab Altnazis und Antisemiten wie Paul Carell alias Paul Karl Schmidt (1911–1997), der 1944 als Ribbentrops Pressechef PR-Ratschläge gegeben hatte, wie die Deportation der Budapester Juden am besten zu bemänteln sei? Wie passte das zu Springers langen engen Freundschaften mit Erik Blumenthal, Ernst Cramer und Teddy Kollek, zu seinen ab 1966 regelmäßigen Reisen nach Israel, zu seiner regen Spendentätigkeit dort?

Diese Fragen versucht die Ausstellung »Bild dir dein Volk! Axel Springer und die Juden« zu beantworten, die das Jüdische Museum Frankfurt/Main bis 29. Juli zeigt. Der Auftakt verdeutlicht die grundlegende Absicht dieser von Dmitrij Belkin kuratierten Schau, die zwei Jahre lang erarbeitet wurde und einer Konferenz zum selben Thema im vergangenen Jahr maßgeb-

liche Akzente verdankt.

Zu sehen ist als erstes Exponat eine sechs Quadratmeter große Fotografie, die Springer im Jahr 1967 auf dem Ölberg zeigt, aufgenommen von seinem Sohn Sven Simon. Thematisiert sind damit das Sendungsbewusstsein des Verlegers, Politik maßgeblich selbst zu gestalten, das Inszenatorische in seinem Auftreten sowie die christliche Überzeugung des tiefgläubigen Lutheraners.

Video Die Bedeutung anderer Exponate erhellt sich erst mittels des Kataloges. Dramaturgisch nicht ganz geschickt ist die Idee, die (viel zu kurzen) Videointerviews mit Michel Friedman, Micha Brumlik, dem Springer-Berater, Juden und Remigranten Ernst Cramer, mit Daniel Cohn-Bendit, dem heutigen Springer-Vorstandsvorsitzenden Matthias Döpfner, Bild-Chefredakteur Kai Diekmann und Günter Wallraff gleich in den zweiten Raum zu platzieren. Zu vieles, was vorauszusetzen wäre, wird hier nur angetippt, etwa der Messianismus Springers, den Brumlik anspricht.

Dafür hat man versucht, der gestalterischen Zweidimensionalitätsfalle zu entgehen. Statt Magazine, Fotografien und Dokumente in Vitrinen aufzureihen, entschied man sich für eine lockere Ausstellungsgestaltung mit freistehenden Säulen, groß gezogenen Fotos, Bildern und Zeitungsseiten sowie offenen Kabinetten. Dabei bleibt allerdings manches ohne den nötigen zeithistorischen Hintergrund. Anderes wird ins Begleitbuch abgeschoben, etwa die Diskussion des komplexen Konnexes von Versöhnen mit den Juden und Verschweigen der NS-Vergangenheit leitender Springer-Mitarbeiter.

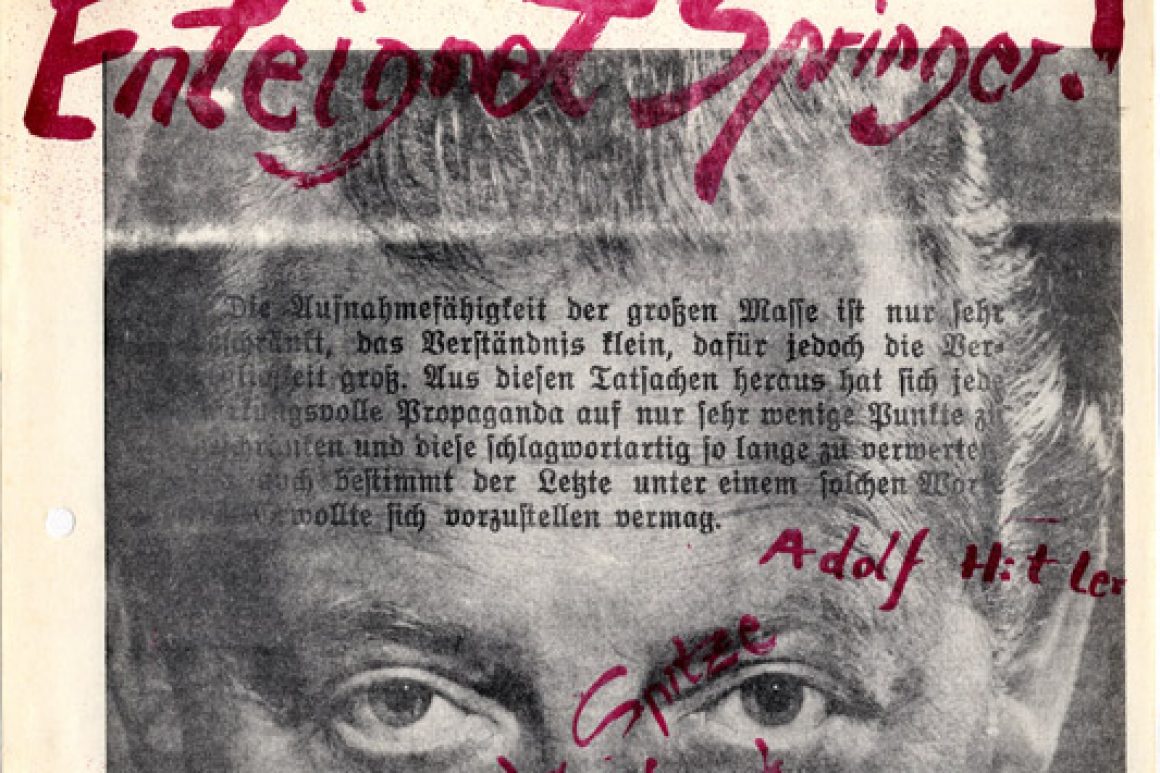

Vor allem gegen Ende ist der Parcours zu pointillistisch. Dass der lange Gang »interaktiv«, wenn auch analog gestaltet ist – hier lassen sich in Hängemappen Unterlagen studieren, und eine Papierfläche bietet Gelegenheit, die eigene Meinung zu hinterlassen –, ist nicht ganz reizlos, aber letztlich vertane Fläche. Das Kabinett daneben, dem »Krieg der Bilder« gewidmet, dürfte so manchem jüngeren Besucher, der 1968 nur aus TV-Dokus kennt, mittelgroße Rätsel aufgeben.

DDR Es ist, ein Rudi-Dutschke-Foto deutet es an, den Querelen und ideologischen Grabenkämpfen um Springers Imperium seit den 60er-Jahren gewidmet. Militante Progressive wie Ulrike Meinhof diffamierten Springer wüst als Nazi, dessen Medien reagierten mit gleicher Münze. Hier sieht man auch Passagen aus einem hetzerischen DDR-Film, in dem dem Israel-Freund und Antikommunisten Springer infamerweise Nazijargon untergeschoben wurde.

Zum Schluss bleibt eine gewisse Frustration. Zu viel wird hier in der Schau angerissen, zu wenig vertieft. Vielleicht ist das Thema »Axel Springer und die Juden« zu komplex für das Genre der Ausstellung, die alles bildlich, dinglich, sinnlich konkret vor Augen führen muss. So bereitet diese Sammlung letztendlich vor allem vor auf die Lektüre des klugen und erhellenden Begleitbands.

»Bild dir dein Volk! Axel Springer und die Juden«. Jüdisches Museum Frankfurt/M., bis 29. Juli. Der Katalog ist im Wallstein Verlag erschienen und kostet 19,90 €.

www.juedischesmuseum.de