Früh erkannte er die ausweglose Situation – seine und die Hunderter Kollegen. 1933 musste der Pathologieprofessor Philipp Schwartz wegen seiner jüdischen Wurzeln Frankfurt verlassen; nur wenige Wochen später gründete er in Zürich die »Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland«. Über 2600 Akademikern aus Deutschland, Österreich und Böhmen verhalfen er und die Notgemeinschaft bis 1945 zur Flucht vor den Nazis und zu einer neuen Arbeit, vielen davon an der neuen Universität in Istanbul. Es ist eine deutsch-jüdisch-türkische Geschichte, die lange unbekannt geblieben ist.

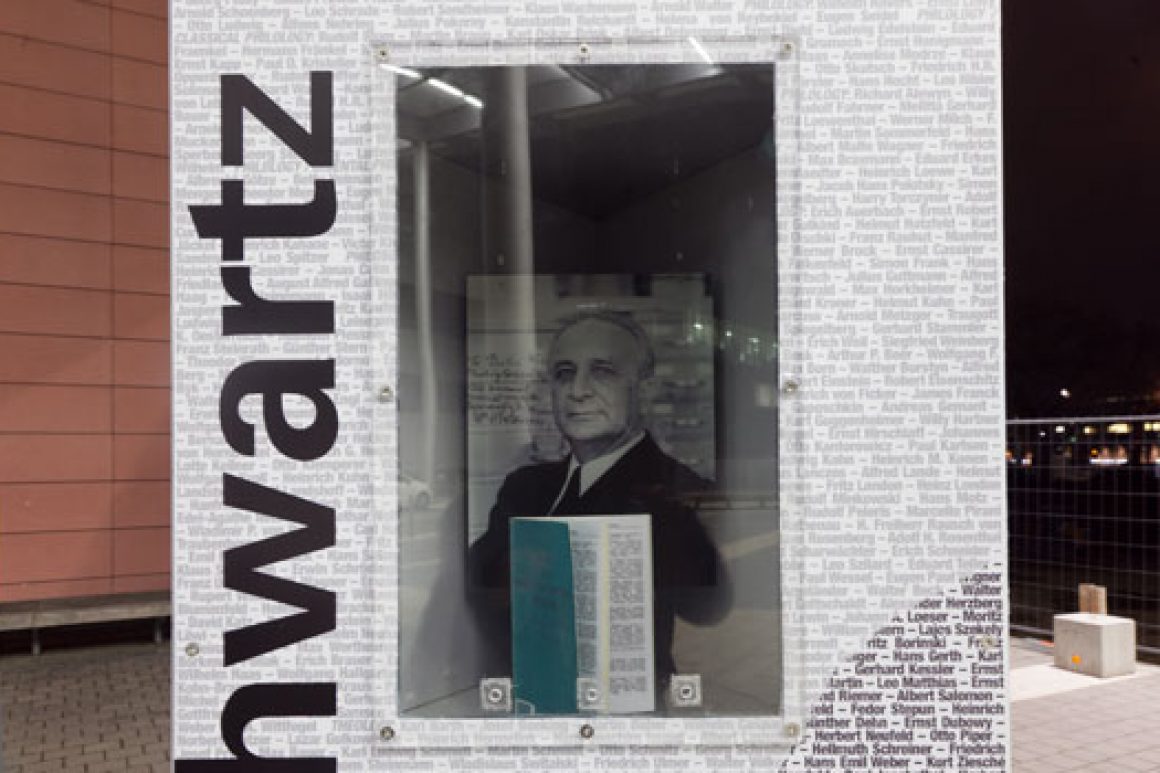

Susan Ferenz-Schwartz wünscht, ihr Vater hätte diesen Tag erleben können. Die alte Dame betritt zum ersten Mal den Campus der Frankfurter Goethe-Universität, die 1933 Philipp Schwartz entließ, weil er Jude war. Vor einem der Vorlesungsgebäude erinnert jetzt eine gut drei Meter hohe Stele an den Pathologen, der vor seiner Vertreibung rund 14 Jahre an der Universität arbeitete, lehrte und dort unter anderem wichtige Studien zum zerebralen Geburtstrauma verfasste.

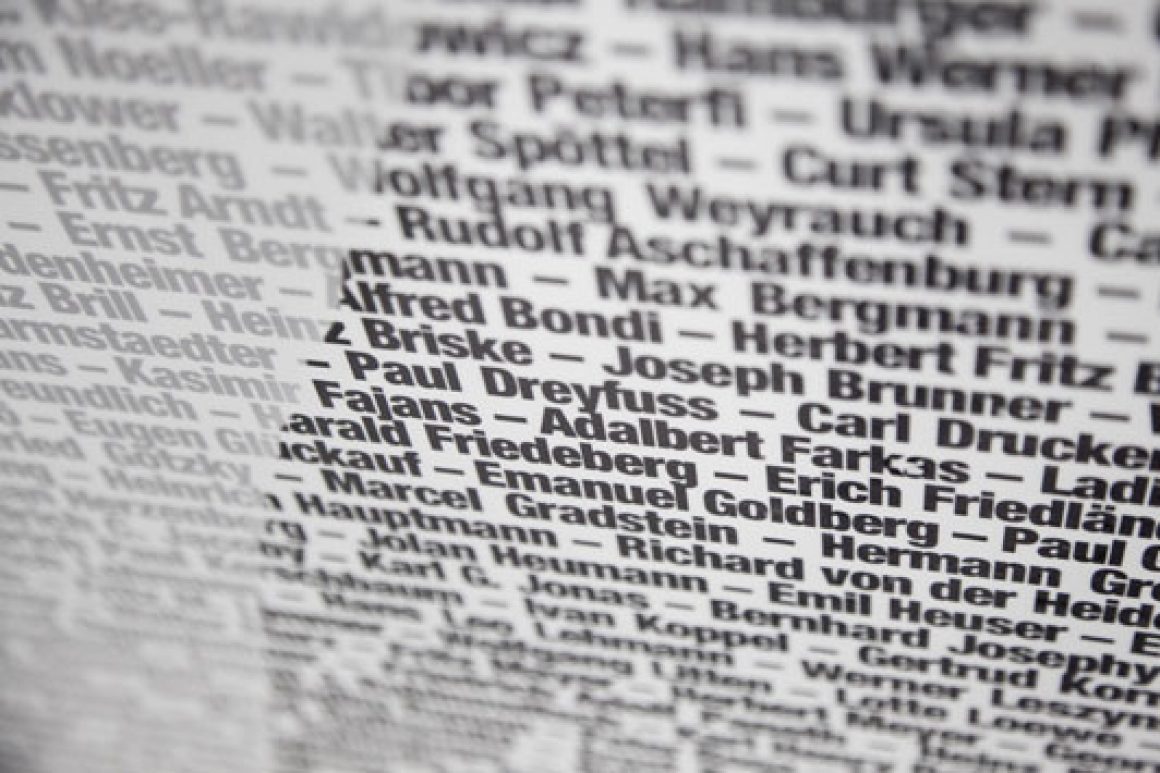

»Tief bewegt« steht die 83-Jährige vor der dreieckigen Säule, die die Namen der entlassenen jüdischen und nichtjüdischen Wissenschaftler trägt, die mithilfe der Notgemeinschaft ihres Vaters eine neue Arbeit und ein neues Leben im Ausland fanden. Ihre in Grau und Schwarz gedruckten Namen ergeben zusammen die Gesichtszüge ihres Vaters, der selbst vier Mal in seinem Leben eine neue Existenz aufbauen musste.

Ablehnung »Nach so vielen Jahren im Exil hat er nun doch seinen Platz an der Frankfurter Universität zurückbekommen«, sagt Susan Ferenz-Schwartz, die in Zürich lebt. Im Grunde hat die Goethe-Uni dem Pathologieprofessor diesen Platz gleich drei Mal genommen: 1933, als ein Drittel der Dozenten wegen ihrer jüdischen Herkunft entlassen wurde – sowie 1953 und 1957, als die Hochschule das Rückkehrgesuch von Philipp Schwartz beide Male ablehnte.

Angeblich aus Altersgründen, berichtet der Medizinhistoriker und Soziologe Gerald Kreft, der für die Ludwig-Edinger-Stiftung der Goethe-Uni arbeitet. Doch tatsächlich hat keine deutsche Universität nach dem Krieg Schwartz je für sein Engagement für die verfolgten Hochschullehrer gedankt, nie wurde er eingeladen oder ihm eine Professur in Deutschland angeboten. »Er fühlte sich bestraft«, sagt Kreft.

Seine Arbeit wurde auch nach 1945 als »deutschfeindlich« angesehen und geriet in Vergessenheit. Bis heute gibt es kaum Forschungsarbeiten, die sich mit Schwartz befassen. Krefts Spurensuche ist es zu verdanken, dass nun eine Stele an den vergessenen Retter und die Notgemeinschaft erinnert und dass es seit 2014 auch im schweizerischen Zürich ein Ehrengrab für den Professor und seine Frau gibt.

Türkei Manfred Schubert-Zsilavecz, Vizepräsident der Goethe-Universität, bat bei der Erinnerungsfeier auf dem Campus offiziell bei Schwartz’ Nachfahren um Verzeihung für das »verursachte Leid« und das Versäumnis, ihn nicht nach Frankfurt zurückgeholt zu haben.

In der Türkei ist Philipp Schwartz in all den Jahren nicht in Vergessenheit geraten. Er und die von ihm geretteten Wissenschaftler »haben Anteil an der Gestaltung der neuen, modernen Türkei«, berichtet der türkische Generalkonsul Ufuk Ekici. Zwischen 1933 und 1945 nahmen die Türkei und ihr Staatsgründer Kemal Atatürk rund 300 entlassene deutsche Wissenschaftler, Künstler und Politiker auf.

Im Sommer 1933 war Philipp Schwarz nach Istanbul gereist und hatte in Verhandlungen mit türkischen Regierungsvertretern erreicht, dass 30 Professoren an der neu eröffneten Universität von Istanbul angestellt wurden – darunter allein sieben aus Frankfurt. »Eine«, so die Goethe-Uni, »in der Wissenschaftsemigration während der Nazizeit einmalige Gruppenvermittlung.«

Verlassensängste 1936 gab die von Schwartz gegründete Notgemeinschaft eine von der Rockefeller Foundation finanzierte »List of Displaced German Scholars« heraus. Für 1794 entlassene deutsche Wissenschaftler suchte die Hilfsorganisation auf diese Weise eine neue Anstellung. Bis 1945 half die Gemeinschaft bei der Vermittlung von rund 2600 entlassenen Akademikern. Schwartz selbst emigrierte 1933 in die Türkei und leitete in Istanbul über 20 Jahre lang das Pathologische Institut, bevor er in die USA ging und bis 1976 an einer eigenen Forschungsanstalt am Warren State Hospital in Pennsylvania arbeitete.

Seine Tochter Susan Ferenz-Schwartz erinnert sich gerne an ihre Kindheit in der Türkei: »Ich fühlte mich dort zu Hause.« Doch es war auch eine traumatische Zeit. Bis sie und ihr Bruder nach Istanbul nachreisen konnten, blieben sie ein Jahr lang bei den Großeltern in Zürich zurück. »Daher stammen meine Verlassensängste und meine Verzweiflung, die mich nie losgelassen haben«, sagt die 83-Jährige, die später in der Schweiz Medizin studierte und als Psychiaterin arbeitete.

»Vielleicht bin auch ich deshalb Psychologe geworden«, mutmaßt Kurt Heilbronn. Er ist der Sohn von Alfred Heilbronn, der 1935 mithilfe von Philipp Schwartz an die Universität Istanbul kam und dort das Institut für Pharmakobotanik aufbaute. »Für meinen Vater war das ein Neuanfang«, erinnert er sich. Der Sohn kam 1951 in der Türkei zur Welt, kämpfte zeitweise mit seiner deutsch-jüdisch-türkischen Existenz. Heute leitet er in Frankfurt ein Psychosoziales Zentrum für Migranten. »Philipp Schwartz wird spät gedacht«, sagt Kurt Heilbronn – aber vielleicht nicht zu spät.