Die deutsche Vergangenheitsbewältigung schlägt auch im siebten Jahrzehnt nach Hitler noch Volten. Nachdem der damalige Außenminister Joschka Fischer 2005 eine Historikerkommission eingesetzt hatte, um die Verwicklung des Auswärtigen Amtes in die NS-Verbrechenspolitik zu klären, und dieser Bericht dann fünf Jahre später als Buch erschien (vgl. JA vom 28. Oktober), erhob sich die mediale Begleitmusik. Den Auftakt setzte die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung am 24. Oktober mit der Schlagzeile »Reisezweck: Liquidation von Juden« und der Ablichtung einer Reisekostenabrechnung des Judenreferenten Franz Rademacher, der in der Rubrik »Art oder Gegenstand der Dienstgeschäfte« 1943 eintrug: »Liquidation von Juden in Belgrad«.

In den folgenden Tagen schlossen sich alle bedeutenden Medien an, es äußerten sich Außenminister Westerwelle und sein Vorgänger Steinmeier, die Professoren der Historikerkommission und weitere Zeitgeschichtler und Politikwissenschaftler, meist in dem Gestus, der im Gespräch zwischen Schirrmacher und Fischer vorgegeben wurde. Schirrmacher: »Mir war das« – die Beteiligung des Auswärtigen Amtes an der Judenvernichtung – »überhaupt nicht klar.« Fischer: »Mir auch nicht. Ich dachte, es seien Mitwisser, Mitläufer gewesen, aber nicht selbst Akteure.« Zwei Intellektuelle wurden also von den Erkenntnissen zur Vergangenheit des Auswärtigen Amtes vollkommen überrascht, und das, obgleich Fischer im selben Gespräch wieder einmal auf die angebliche aufklärerische Pionierleistung seiner, der 68er-Generation verweist. Und den Spitzen von Außenpolitik und Historikerzunft ging es genauso?

pionier Einige weichen von diesem Konsens ab. Der amerikanische Holocaustforscher Christopher Browning, der in den 70er-Jahren eine vielgerühmte Doktorarbeit zum Thema geschrieben hat, welche freilich erst vor wenigen Monaten in deutscher Übersetzung erschien, würdigt zwar die Leistung der Studie, die historischen Fakten einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht zu haben, bezweifelt aber, dass grundlegend neue Erkenntnisse gewonnen wurden. Auch der israelische Historiker Moshe Zimmermann, Mitglied der Kommission, gießt Wasser in den Wein seiner deutschen Kollegen: Die Reisekostenabrechnung Franz Rademachers sei lange bekannt, sagt er; alle wesentlichen Fakten seien seit dem Buch von Browning wissenschaftlich erschlossen. Es zeigt sich derselbe Effekt wie in der Goldhagen-Debatte der 90er-Jahre: Jüdische Beobachter lassen sich von Erkenntnissen über die Mittäterschaft jedweder Segmente der deutschen Gesellschaft weniger überraschen als deutsche.

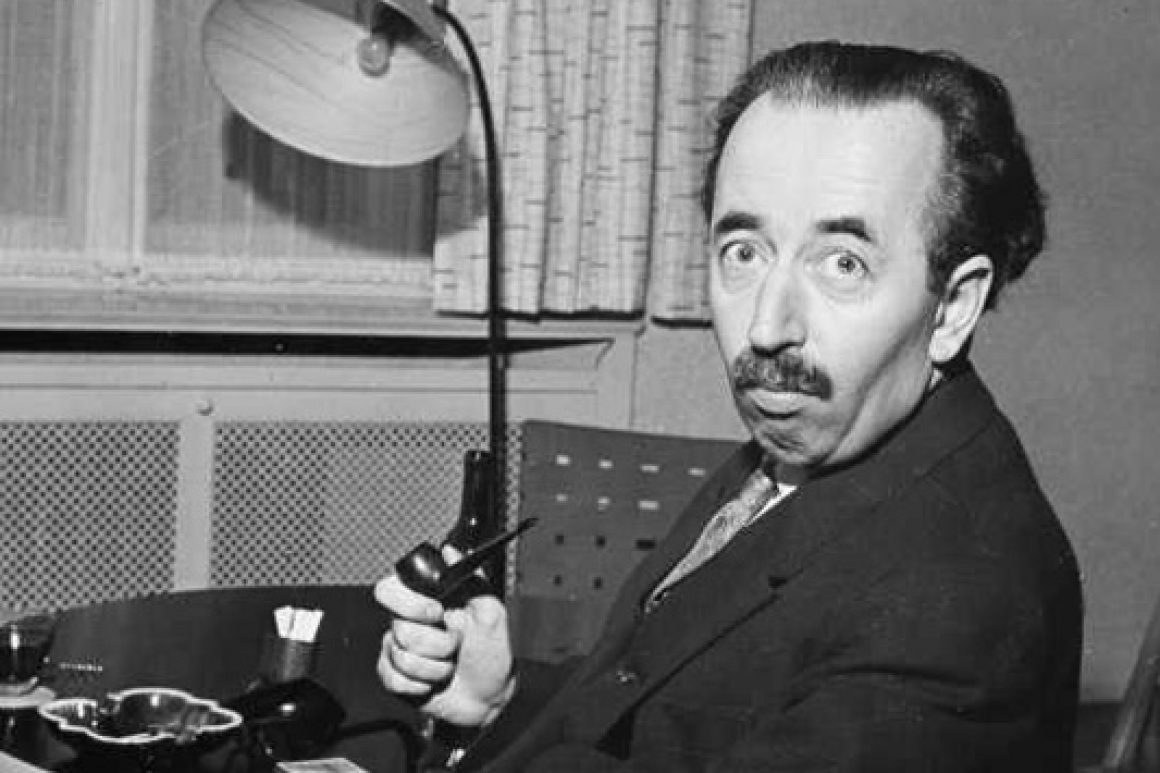

Bei allen Hinweisen auf frühere Arbeiten – neben Browning wird die Dissertation von Hans-Jürgen Döscher aus dem Jahr 1987 genannt – wird ein Pionier der Holocaustforschung konsequent übersehen: Zusammen mit seinem Pariser Kollegen Léon Poliakov war es der in West-Berlin lebende autodidaktische Historiker Joseph Wulf, der die ersten Bücher zur Judenvernichtung und zur Komplizenschaft der traditionellen deutschen Eliten herausgab. Wulf war ein Jude aus Krakau und Auschwitz-Überlebender. 1955 veröffentlichten Poliakov und Wulf die Dokumentensammlung Das Dritte Reich und die Juden, das allererste in der Bundesrepublik erschienene Werk zum Holocaust, und im Jahr darauf thematisierten sie in dem Band Das Dritte Reich und seine Diener ausgiebig die Tatbeiträge des Auswärtigen Amtes.

auftrag Schon dort tauchen die Namen Rademacher und Weizsäcker auf, und wer die Dokumente damals las, dem war klar, dass die deutschen Diplomaten den Judenmord als ihren Auftrag begriffen. Die Verbindung zwischen Diplomatie und Gaskammern war »überraschend eng«, schrieben Poliakov/Wulf. Die diplomatischen Vertretungen in Frankreich, Ungarn und Rumänien entwickelten sich, so hieß es in der Sprache der 50er-Jahre, zu »Spinnstuben, in denen die Nornen den Schicksalsfaden der Juden des jeweiligen Landes spannen«.

Das Amt sei »über die Judenfrage orientiert« gewesen, wenn sich auch nicht alle Angehörigen mit demselben Engagement für Hitlers Krieg gegen die Juden einsetzten: Neben »begeisterten Vorkämpfern« wie Rademacher oder Unterstaatssekretär Martin Luther – Repräsentant des Amtes bei der Wannseekonferenz – habe es auch »phlegmatischere Streiter« wie den Pariser Botschafter Otto Abetz oder »unfreiwillige Rekruten«, darunter Ernst von Weizsäcker, gegeben, die aber gleichwohl ihren Dienst pflichtgemäß versahen.

Trauma Wulfs Bücher, insgesamt mehr als ein Dutzend, wurden zum Zeitpunkt ihres Erscheinens in der Öffentlichkeit durchaus wahrgenommen und in der Tagespresse in der Regel günstig, wenn auch nicht sehr tiefschürfend, besprochen. Die Erkenntnis von der Beteiligung bestimmter Elitengruppen war also vorhanden. Lediglich einige Vertreter der professionellen Historikerschaft widersprachen. Der spätere Direktor des Münchner Instituts für Zeitgeschichte, Martin Broszat, lehnte Wulfs angeblich naive Methode ab: »Ein ›gez. X‹ unter einem Schriftstück aus dem Bereich der Judenverfolgung« beweise nichts über die Verantwortlichkeit dieses Herrn X, »ja es kann irreführend werden, wenn nicht gleichzeitig das ganze Geflecht von Kompetenzen, individuellen und allgemeinpolitischen Antrieben und Voraussetzungen entwirrt wird, die im Einzelfall wirksam gewesen sind.«

Es waren aber wohl nicht abwehrende Stellungnahmen wie diese, die Fortschritte der (Selbst-)Erkenntnis behinderten. Das kollektive Gedächtnis scheint vielmehr nach dem Muster zu funktionieren, das Friedrich Nietzsche im individuellen innerpsychischen Kampf zwischen Einsicht und Narzissmus entdeckte: Die böse Tat wird wahrgenommen, doch am Ende siegen Selbstliebe und Stolz, die beschwichtigend sagen: »Das kann ich nicht getan haben.«

Jahrzehnte nach den Ereignissen, die Joseph Wulf das »Trauma der Welt« genannt hat, sollte die Zeit gekommen sein, nicht nur offen über Verbrechen und Komplizenschaft zu sprechen, sondern auch über die Forscher und Intellektuellen, die früh versucht haben, die Tabus zu brechen. In Deutschland gehörte dazu vor allem Joseph Wulf, ein »Jude aus Galizien«, Autodidakt und publizistischer Außenseiter, der die Chance einer Konfrontation mit der Vergangenheit bot, die von den Deutschen nicht ernsthaft wahrgenommen wurde. Wulf nahm sich 1974 in dem Gefühl, nichts bewirkt zu haben, das Leben. Es wäre an der Zeit, seine aufklärerische Arbeit anzuerkennen.

Der Autor ist Mitarbeiter am Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur an der Universität Leipzig.