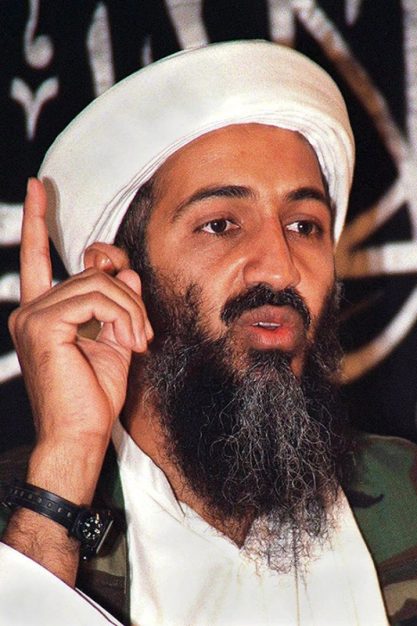

Seit Jahren – genauer: seit 2011 –rätseln berufene oder auch weniger berufene Experten und Journalisten über die näheren Umstände des Todes von Osama bin Laden. Dass der Al-Qaida-Pate nach fünfjährigem Versteckspiel im pakistanischen Abbottabad von Spezialeinheiten der Navy Seals getötet und seine Leiche unmittelbar danach im Meer versenkt wurde, wird von vielen Verschwörungstheoretikern diesseits und jenseits der Vernunftgrenzen bezweifelt.

Ihnen kann nun auch der um keinerlei Spekulationen und kühne Grenzwanderungen zwischen Realität und Fantasie verlegene Leon de Winter mit seinem Roman auf die Sprünge helfen. Demnach ist die Operation »Geronimo« ganz anders verlaufen, als es die Amerikaner verlautbart haben. In Wahrheit konnte sich der Terrorfürst rechtzeitig aus dem Staub machen, und aus lauter Scham angesichts ihres Scheiterns spielen die Amerikaner auch noch mit. Die Öffentlichkeit wird grandios in die Irre geführt – und zwar nach allen Regeln der Erfindungsgabe, über die Leon de Winter ausreichend verfügt.

Burka Was erfahren wir da nicht alles: dass Osama bin Laden in seinem Versteck mit der Unterstützung von Viagra und anderen Pillen seine drei Frauen übermäßig häufig beglückt, dass die jüngste Frau eine Nymphomanin mit Burka ist und dass »UBL«, so sein Kürzel in dem Roman, die Favoritin seiner allabendlichen Damenbesuche – ganz Gentleman – mit Eis versorgt.

Das liest sich dann so: »Hinten auf dem Moped führte er eine kleine Kühlbox mit, in der er das Eis verstauen konnte, das er seiner jüngsten Frau versprochen hatte. Wie ein wildes Tier war sie, mit ihrem kleinen, aber geschmeidigen Körper und ihrer Intuition konnte sie ihn manchmal in Erstaunen versetzen. Sie war eine Frau mit gierigen Augen und Schenkeln voll Feuer, wusste immer, in welcher Stimmung er war.«

Generell erfährt der Leser bei de Winter eine Menge aus dem Privatleben des Terroristen. Nach den hochpolitischen Romanen Leo Kaplan und Ein gutes Herz ist sein neues Werk ein Hohelied auf die Erzählkunst, die de Winter in diesem Genre beherrscht wie kein Zweiter. Die Art und Weise, wie er bin Ladens Ausflug zu nächtlicher Stunde schildert (verkleidet als Penner, um sich am nächsten Kiosk seine Zigaretten zu kaufen), bringt gekonnt die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit ins Wanken. Das hat man so zuvor noch nicht gelesen.

bach Bei einer seiner nächtlichen Fahrten trifft bin Laden auf eine kleine Bettlerin, der die Taliban als Strafe für das Hören westlicher Musik (Bach) die Hände und die Ohrmuscheln abgeschnitten haben. Osama hat von diesem Mädchen nichts zu befürchten, es wird ihn nicht erkennen. Er nimmt sie auf seinem Moped mit in sein Haus – aus Mitleid. »Das hatte er, wie er verblüfft feststellte.« Osama bin Laden als mildtätiger Muslim also, wieder eine neue Erkenntnis. Aber so geht es immer weiter in diesem Roman, der eben nicht nur von der vermeintlichen Ergreifung des meistgesuchten Terroristen handelt, sondern auch von der beglückenden Wirkung Bach’scher Musik.

Leon de Winter entwickelt hier ein Verwirrspiel, das den Spannungsbogen auch durch den häufigen Perspektivwechsel bis zum Finale auf hohem Niveau hält. So wird die Aktion in bin Ladens Haus von einem Jungen namens Jabbar und seiner Mutter aus der Nachbarschaft beobachtet, die in Wirklichkeit John und Maria heißen. Jabbar – oder John – kann die Soldaten als Amerikaner identifizieren. Er kennt sich mit deren Ausrüstung und ihren Hubschraubern aus, alles dank Internet. »Er bewunderte die Amerikaner für ihre Fähigkeit, mit ihren Back Hawks vom Himmel herabzusteigen und böse Männer zu bestrafen«, heißt es an einer Stelle des Romans.

Was die Amerikaner nicht wissen: Bin Laden verfügt in seinem Versteck über einen mit der Garage verbundenen Tunnel, der ihn bei Bedarf in die Freiheit führt. Der Leser ahnt schon nach wenigen Seiten, dass das Unternehmen »Geronimo« (benannt nach dem legendären Häuptling der Apachen) nicht so verlaufen wird, wie es sich die CIA-Planer vorgestellt haben. Immerhin haben die Seal-Soldaten einen Doppelgänger des Terroristen in petto, der aus Indien stammt, ben Laden heißt und dem Qaida-Chef täuschend ähnlich sieht.

Eine andere wichtige Rolle spielt der Ich-Erzähler Tom Johnson, Afghanistan-Veteran und einstiger Geheimagent. Mithilfe von Jabbar gelingt es ihm, den Ablauf der Operation Geronimo zu rekonstruieren. Johnson ist es auch, der dem verstümmelten Mädchen während des Krieges Bach vorgespielt hat – und zwar die Goldberg-Variationen. »Weil sie Bach hörte, verlor sie ihre Hände, aber er rettete auch ihr Leben.« Johnson wiederum fragt sich, ob er für das Schicksal des Mädchens verantwortlich ist, und begibt sich deshalb in große Gefahr. Schließlich ermahnt ihn seine Freundin: »Tom. Sei vorsichtig. Pass gut auf dich auf.« Kommt die Warnung noch rechtzeitig?

mossad Am Ende von Geronimo gibt es – womöglich wie in der Wirklichkeit auch – weder Sieger noch Besiegte. In diesem ebenso politischen wie fantastischen Werk triumphiert allein die Musik. Und die Literatur. Denn die Raffinesse, mit der de Winter seine Fiktionen zwischen Pakistan und Israel, zwischen dem Mossad und amerikanischen Geheimdiensten in Literatur umsetzt, ist schlicht bewundernswert.

Der einzige Schönheitsfehler dieses Buches ist, dass es irgendwann zu Ende ist. Doch beim Lesen drängt sich einem der Eindruck auf, dass der Autor vielleicht mit einer Fortsetzung des Romans liebäugelt. Vorsicht Spoiler: Hatte der Terror-Pate nicht einen Sohn, der dem Westen unlängst Rache für die Tötung seines Vaters angedroht hat?

Leon de Winter: »Geronimo«. Diogenes, Zürich 2016, 448 S., 24 €