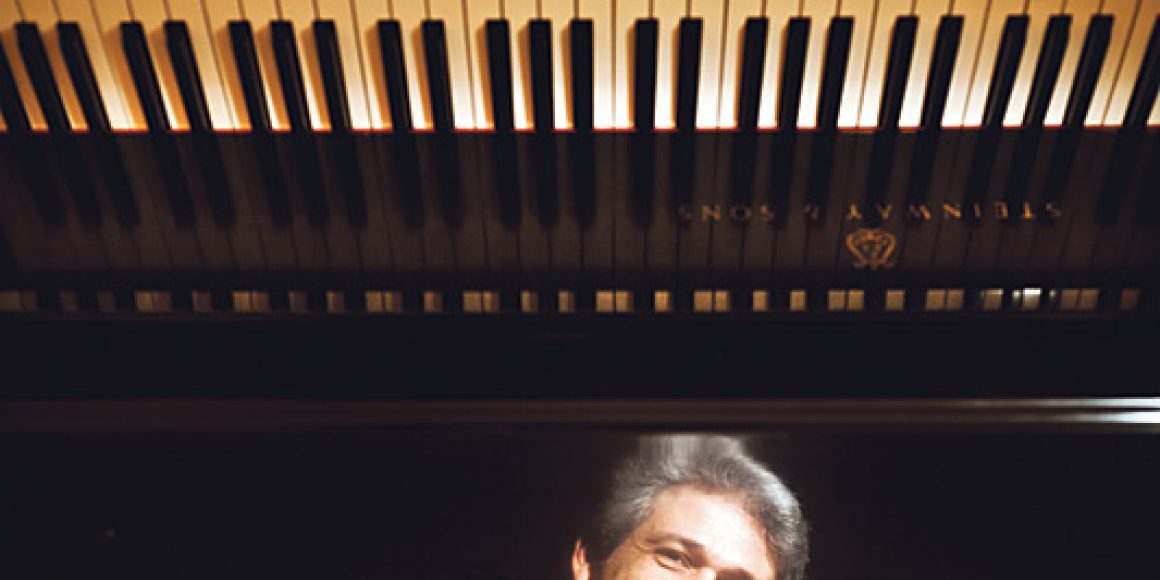

Kurz bevor die Stille unerträglich wird, löst sich die Spannung. Sekundenlang hat Vladimir Stoupel reglos vor seinem Steinway-Flügel gesessen, in sich versunken, den Kopf geneigt. Jetzt hebt er die linke Hand, atmet tief ein und lässt sie auf die Tasten fallen. Er trifft die richtigen, obwohl seine Augen geschlossen sind. Zwei tiefe Töne, dann legen sich helle Akkorde darüber, die rechte Hand erklimmt Höhen, fliegt über die Tasten bis an den schwarzen hölzernen Rand. Stoupel spielt Alexander Skrjabins erste Klaviersonate. Der hohe weiße Raum in der Berliner Wohnung des 48-jährigen Pianisten ist erfüllt von lauten Klängen. Stoupel summt mit: Skrjabin – ja, den kennt er.

Fünf Jahre ist es her, da hat er alle zehn Klaviersonaten des russischen Komponisten auf CD eingespielt – eine Mammutaufgabe. »Es war verrückt«, sagt Stoupel und zitiert den berühmten ukrainischen Pianisten Swjatoslaw Richter: »Man muss Skrjabin wie einen Likör genießen und nicht wie Wasser.« Manche übertreiben es mit Wagner, er habe mit Skrjabin nicht Maß halten können, sagt Stoupel. Einmal spielte er sogar in einem Konzert alle Skrjabin-Sonaten hintereinander: zweieinhalb Stunden! »Transzendiert« sei er gewesen, »jen- seits von Gut und Böse«.

Frauen Wie Skrjabin hat auch Stoupel viele Jahre in Moskau gelebt. Bei beiden Männern waren es Frauen, die sie mit dem Klavier in Berührung brachten: bei Skrjabin die Mutter und eine Tante, bei Stoupel Mutter und Großmutter. Alle waren Pianistinnen. Klavierspiel im Hintergrund gehörte zu Stoupels Kinderstube wie der Teddybär oder die Spielzeugeisenbahn. So etwas hinterlässt Spuren.

Drei Jahre war er alt, als er sich in der Moskauer Wohnung das erste Mal ans Klavier setzte. Da horchten die Eltern und die Großmutter auf: Frühförderung! Man wollte es nicht bei kindlichem Geklimper belassen. Deshalb erhielt der Junge mit vier Jahren seine erste Klavierstunde – bei Oma. Ein Kinderspiel war es für die alte Dame nicht, denn Klein-Vladimir neigte zum Autodidaktischen. Der selbstbewusste Bursche ließ sich nicht gern belehren. »Ich war sehr stur und meinte, keine Ausbildung zu brauchen.«

mähne Wie alle Musikerkinder musste auch der junge Stoupel sehr früh sein Sitzfleisch trainieren. »Seit ich fünf war, wurde ich in Konzerte mitgeschleppt.« Seine Kindheit, erinnert er sich, war durchdrungen von »viel ernsthafter Musik«: von Tschaikowski, Schubert, Bach und all den anderen Großen im Pantheon europäischer Konzertsäle.

Und weil der Junge, wie die meisten Kinder, nicht freiwillig mitging, griffen die Eltern zu bewährten Tricks: »In der Pause gab’s Limonade, damit wurde ich gelockt.« Stoupel lacht, greift durch die graue Mähne und lehnt sich zurück.

Kinderkonzerte Die eigenen Erfahrungen ließen ihn vor ein paar Jahren damit anfangen, spezielle Konzerte für Kinder zu organisieren. »Es muss nicht immer Peter und der Wolf sein«, meint er und verdreht die Augen. Viel zu oft stehe Prokowjew auf den Spielplänen für die Jüngsten. Dabei gibt es doch noch viel mehr. Stoupel selbst schwärmt für Paul Dukas’ Zauberlehrling, den er kürzlich in einer Klavierbearbeitung vor Kindern in Frankreich aufführte. »Man kann dabei sehr viel übers Orchester erzählen und Goethe erklären.«

Die jungen Zuhörer müssten gehegt werden, empfiehlt Stoupel, »sie sind unser Publikum von mor- gen«. Reizvoll findet er es, wenn sie am Nachmittag dasselbe Programm hören wie die Erwachsenen am Abend – mit jeweils altersgerechten Erläuterungen.

gespräch Überhaupt hält Stoupel große Stücke auf Gesprächskonzerte. Er liebt den Kontakt mit den Zuhörern. »Ich finde es wichtig, dass sich der Künstler auch verbal mitteilt. Denn hinter einem Programm stehen mitunter jahrelange Überlegungen.« Ein wirkliches Gespräch gäbe andere Impulse als ein Programmheft.

Diese Haltung mag sich auch aus Stoupels Persönlichkeit erklären. Er gehört nicht zu jenen Musikern, die verhuscht durch die Welt laufen und erst dann aufblühen, wenn sie ihr Instrument spielen. Verlegenheit ist etwas, das Stoupel kaum zu kennen scheint. Er tritt selbstbewusst auf, redet gern, seine dunkelbraunen Augen fixieren dabei das Gegenüber.

Dass Stoupel die Dinge gern analysiert und erklärt, mag eine Erbschaft von seinem Vater sein. Der war Elektrophysiker, forschte in der Sowjetunion über die Stromübertragung mittels Supraleitungen. »Ich verdanke ihm nicht weniger als meiner Mutter – in gewisser Hinsicht vielleicht sogar mehr«, sagt Stoupel. Er beschreibt den Vater als »Widerstands- kämpfer«. Er habe illegal Literatur vertrieben, die in der Sowjetunion verboten war. »Das hat mich vor vielen Sachen bewahrt. Man war ja verrückt in diesem totalitären System.«

Militär Im Frühjahr 1984, zwei Monate vor dem Examen am Moskauer Konservatorium, wanderte Vladimir Stoupel nach Frankreich aus: Familienzusammenführung. Er heiratete eine Französin, die in Moskau studierte. »Das hat mir die Ausreise ermöglicht«, sagt er kühl. Unmittelbar nach dem Studium hätte er zum Militär gehen müssen. Die Sowjetunion führte damals Krieg gegen Afghanistan.

Seine Eltern seien über die Ausreise glücklich gewesen, sagt er, auch wenn niemand gewusst hätte, wann man einander wiedersehen würde. Jahre später hat Stoupel von Frankreich aus an der Hochschule für Musik in Hannover den Abschluss nachgeholt. Von seiner ersten Frau trennte er sich 1988. Seit einigen Jahren ist er mit der Geigerin Judith Ingolfsson verheiratet.

frankreich Mit ihr und dem Cellisten Leonid Gorokhov hat er kürzlich eine CD mit Werken von Simon Laks (1901–1983) eingespielt. Stoupel erinnert sich, wie ihm vor einigen Jahren ein Berliner Freund Noten des polnisch-französisch-jüdischen Komponisten zeigte: »Diese Musik sprach mich an.« Laks, der in den 20er-Jahren Polen verließ und nach Paris ging, »schaut in seinen Werken mit der slawischen Brille auf die französische Musik«, so Stoupel. »Mir hat meine Biografie geholfen, Laks’ Werk zu verstehen: Auch ich habe in meiner Jugend etwas Slawisches mitbekommen und ging als junger Mann nach Frankreich.«

Laks machte in Paris Karriere, doch der Beginn des Zweiten Weltkriegs beendete sie abrupt. Der Musiker wurde nach Auschwitz deportiert. Als Leiter der dortigen Männerkapelle überlebte er. Viele jüdische Komponisten seiner Generation gerieten nach 1945 in Vergessenheit. Wer kennt heute noch Namen wie Karol Rathaus, Erwin Schulhoff oder Józef Koffler? Mit einigen von ihnen beschäftigt sich Vladimir Stoupel seit ein paar Jahren. Wer ihn beim Spielen beobachtet, sieht, mit wie viel Liebe er das tut – am Flügel zu Hause in der Berliner Wohnung oder in den Konzertsälen. »Die Musik dieser vergessenen Komponisten verdient einen Platz im heutigen Musikbetrieb, nicht nur auf Festivals«, fordert Stoupel. Die Tendenz, sie als »Holocaust-Komponisten« zu bezeichnen, schmerzt ihn. »Das grenzt sie ein zweites Mal aus.«

zeitgenosse Nach der Skrjabin-Phase vor ein paar Jahren hat für Vladimir Stoupel nun eine Zeit der jüdischen Komponisten des 20. Jahrhunderts begonnen. Dabei geht ihm seit Monaten der Ausspruch eines seiner ehemaligen Klavierlehrer nicht mehr aus dem Kopf: »Jeder Komponist war einmal zeitgenössisch. Es ist unsere Aufgabe als Interpreten, ihn wieder zeitgenössisch zu machen.« Genau das hat Stoupel vor.

Sein nächstes Konzert gibt Vladimir Stoupel am Sonntag, 17. April, um 20 Uhr, im Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt.