Es war einmal – so heißt es in einer Geschichte von Rabbi Nachman, die Art Spiegelman illustriert hat – ein Prinz, der sich für einen Hahn hielt. Er warf seine Kleider von sich, kroch unter den Tisch und rief »Kikeriki«. Alle Ärzte, die der König herbeirief, konnten ihm nicht helfen. Da klopfte eines Tages ein weiser Mann an die Tore des Palastes: »Wenn man jemandem helfen will, der im Morast feststeckt, muss man sich die Füße schmutzig machen«, sagte er. Als der König das hörte, ließ er den Mann herein. Der warf seine Kleider von sich, setzte sich zu dem Prinzen unter den Tisch und rief mit ihm zusammen »Kikeriki«.

Nach ein paar Tagen richtete er sich aber auf und fing an, umherzugehen wie ein Mensch. »Ich will dir ein Geheimnis verraten«, sagte er zu dem Prinzen. »Wir Hähne können uns wie Menschen benehmen. Aber im Inneren bleiben wir natürlich immer Hähne.« Daraufhin kam der Prinz unter dem Tisch hervorgekrochen, zog sich Kleider an und redete wieder ganz vernünftig mit seinem Vater. Nur manchmal bei Sonnenaufgang, wenn er ganz allein war, rief der Prinz noch leise »Kikeriki«.

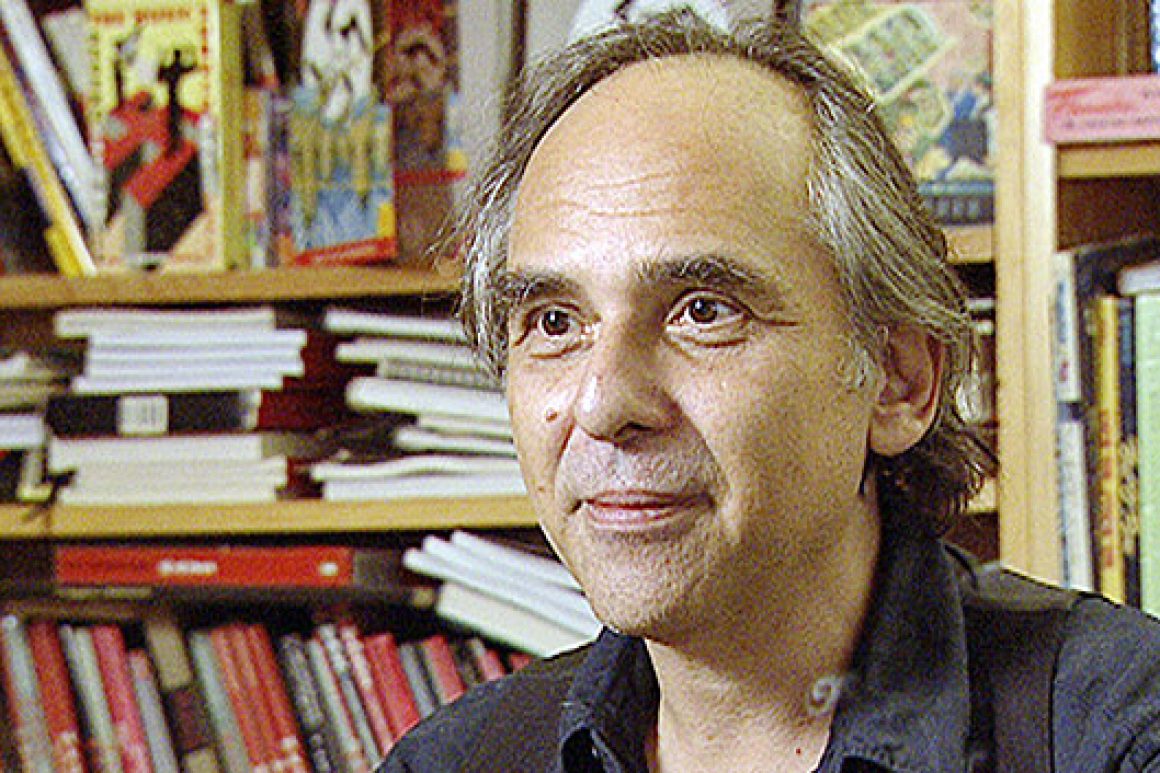

anfänge Selbstverständlich handelt diese schöne, tiefe und wahre Geschichte vor allem von Art Spiegelman selbst. Das zeigt sich derzeit bei einer Retrospektive im Jewish Museum von New York: Spiegelman geht zwar umher wie ein arrivierter Künstler, er gibt lange und gedankenreiche Interviews, er tut so, als gehöre er dazu.

Aber in seinem Inneren – Kikeriki! – ist dieser Comicautor immer ein Mann des künstlerischen Underground geblieben, ein naher Verwandter von Robert Crumb, Gilbert Shelton und Gary Panter. Er hat als junger Mann umwerfend komische Bildergeschichten geschaffen, die vom Ernst seines Opus Magnum noch wenig ahnen lassen. Eine dieser Bildgeschichten zeigt allerdings einen Knochenmann, der einen Handstandüberschlag macht – und der Schatten, den er dabei auf die Mauer dahinter wirft, sieht einem Hakenkreuz verflucht ähnlich. »That’s all, folks«, sagt der Knochenmann hinterher.

Eine andere Bildergeschichte zeigt einen Vater, der seinem Sohn den Familienschatz überreicht: eine mysteriöse Holztruhe nebst Schlüssel. Der Sohn öffnet die Truhe, und prompt entsteigt ihr ein Ungetüm, ein feuerspeiender Drache mit mehreren Köpfen, das ihm die Zunge herausstreckt – an ihrem Ende erkennt man bei genauem Hinschauen einen kleinen Hitlerkopf mit Bärtchen. »Dieser Familienschatz wird dich in deinen eigenen Augen so wertlos machen, dass du nicht einmal mehr zu atmen wagst«, sagt der Vater. »Und das Beste: Du kannst ihn eines Tages deinem eigenen Sohn weitergeben!«

vorbilder Dieser Meister ist nicht vom Himmel gefallen. Art Spiegelman hat alles, was er kann, von anderen Zeichnern gelernt: von Maurice Sendak, dem großen Kinderbuchautor, von Charles M. Schulz, dem Schöpfer der unsterblichen »Peanuts«, von Harvey Kurtzman, der das Magazin »MAD« erfand. Jedem dieser Vorbilder huldigt Spiegelman mit einem eigenen Bilderstreifen. Nicht sein geringstes Verdienst ist, dass er dabei zeigt: Comicstrips können nicht nur Geschichten erzählen, es handelt sich auch um eine essayistische Form.

Vielleicht der schönste dieser Bildergeschichten-Essays zeigt Spiegelman beim Spaziergang im Wald mit Sendak, der ihm erklärt, dass Kinder keineswegs so lieb, unschuldig und naiv sind, wie die Erwachsen es gern hätten. »Ich erinnere mich sehr lebendig an meine eigene Kindheit«, sagt Sendak seinem jüngeren Freund, »Ich wusste von entsetzlichen Dingen. Aber ich wusste, dass ich den Erwachsenen nicht zeigen durfte, dass ich davon wusste. Es hätte sie erschreckt.«

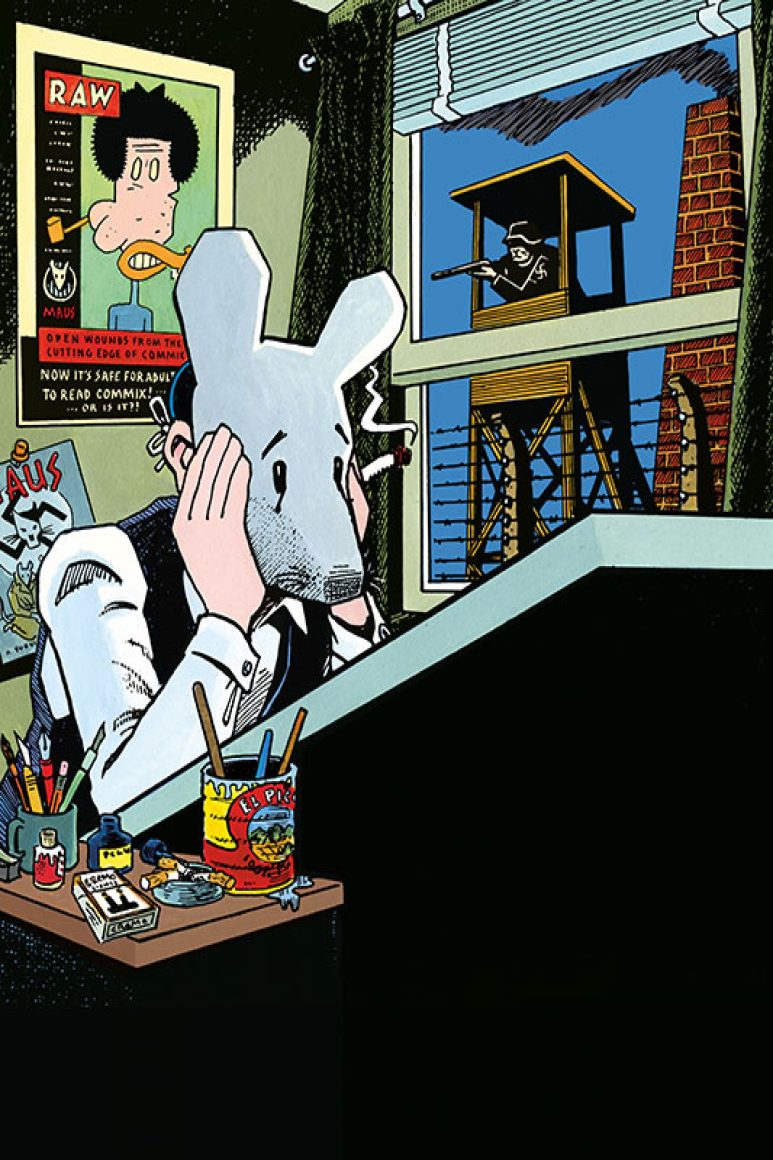

Spiegelmans Klassiker Maus ist ein ganzer Ausstellungsraum gewidmet. Im Hintergrund hört man vom Tonband die Stimme von Vladek Spiegelman, Arts Vater, der ihm erzählte, wie er Auschwitz überlebte. An den Wänden hängen Entwürfe, Vorstudien, mit großer Sorgfalt redigierte Textblasen. 13 Jahre hat Art Spiegelman gebraucht, bis sein großes Werk fertig war: ein Erinnerungsbuch, ein Geschichtsbuch, eine Tierfabel, in der die Juden Mäuse, die Deutschen Katzen, die Polen Schweine sind. Weil wir es hier aber – um mit Schiller zu sprechen – nicht mit naiver, sondern mit sentimentalischer Kunst zu tun haben, nutzt Spiegelman die Konventionen der Tierfabel nur, um diese sofort zu durchbrechen. Ein berühmtes Bild zeigt den Künstler an seinem Zeichentisch: Beim Zeichnen hält er sich eine Mausmaske vor sein Menschengesicht.

Die zwei vielleicht eindrucksvollsten Ausstellungsstücke übersieht man in diesem Raum beinahe, so klein sind sie. Das eine ist eine ausgestopfte graue Hausmaus, die Spiegelman bei der Arbeit ständig vor sich liegen hatte. Das andere ist ein Foto seines Bruders Richieu, der in der Schoa ermordet wurde.

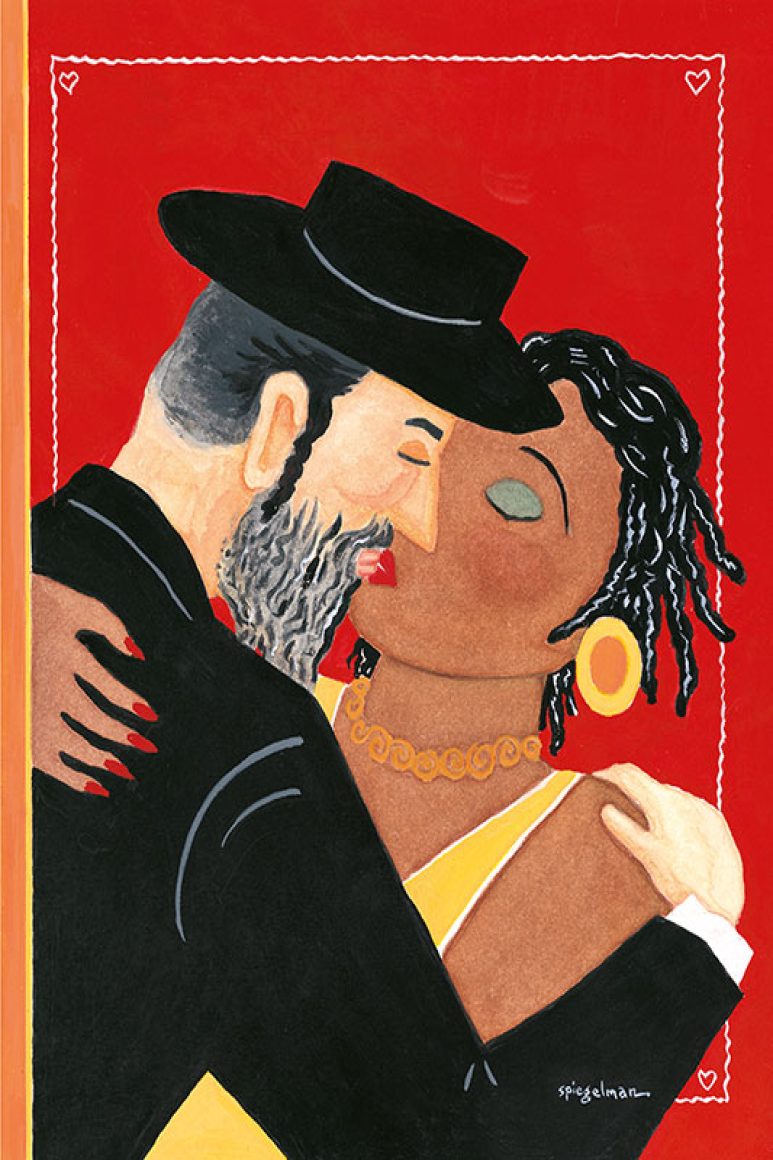

chagall Es gibt eine These, die Art Spiegelman mit geradezu wütender Vehemenz vertritt. Sie lautet, dass der Unterschied zwischen »hoher« und »niedriger« Kunst nichtig ist. Er existiert zwar, aber er hat nichts mit Ästhetik zu tun, sondern wird nur um des Kunstmarkts willen aufrechterhalten.

Wer diese These überprüfen will, muss im Jewish Museum nur die Treppe nehmen und sich ein Stockwerk nach oben bemühen. Dort werden gerade, zeitgleich mit der Spiegelman-Retrospektive, Bilder von Marc Chagall gezeigt. Während des Zweiten Weltkriegs – Chagall lebte in Südfrankreich und wusste nicht, ob er den Deutschen entkommen würde – hat er unaufhörlich Kreuzigungen zu Bild gebracht. Mal ist es ein jüdischer Jesus, der mit Tallit und Kippa ans Marterholz genagelt wird; mal ein christlicher Jesus mit Heiligenschein. Manchmal brennt im Hintergrund eine Stadt, eine Synagoge, manchmal ist eine Familie in den Flammen eingeschlossen. Eines aber bleibt immer gleich: Nach dieser Kreuzigung gibt es keine Erlösung, keine Auferstehung. Sie ist niemandem ein Trost. Das Kreuz hört bei Marc Chagall auf, ein theologisches Symbol zu sein – es ist einfach nur ein Hinrichtungsinstrument, nichts weiter.

Wer diese beiden Ausstellungen hintereinander sieht, der bekommt einen sinnlichen Eindruck davon, wie recht Art Spiegelman mit seiner These hat. Chagall gilt als »hoch«, Comicstrips gelten als »niedrig«. Na und?! Beide vermögen es gleichermaßen, den Betrachter zu verzaubern, zu erschüttern, zum Lachen und zum Weinen zu bringen. Der eine malt Kreuzigungen, der andere malt Mäuse. Das ist aber auch schon der ganze Unterschied.

»Art Spiegelman’s Co-Mix: A Retrospective«. Jewish Museum New York, bis 23. März 2014 www.thejewishmuseum.org