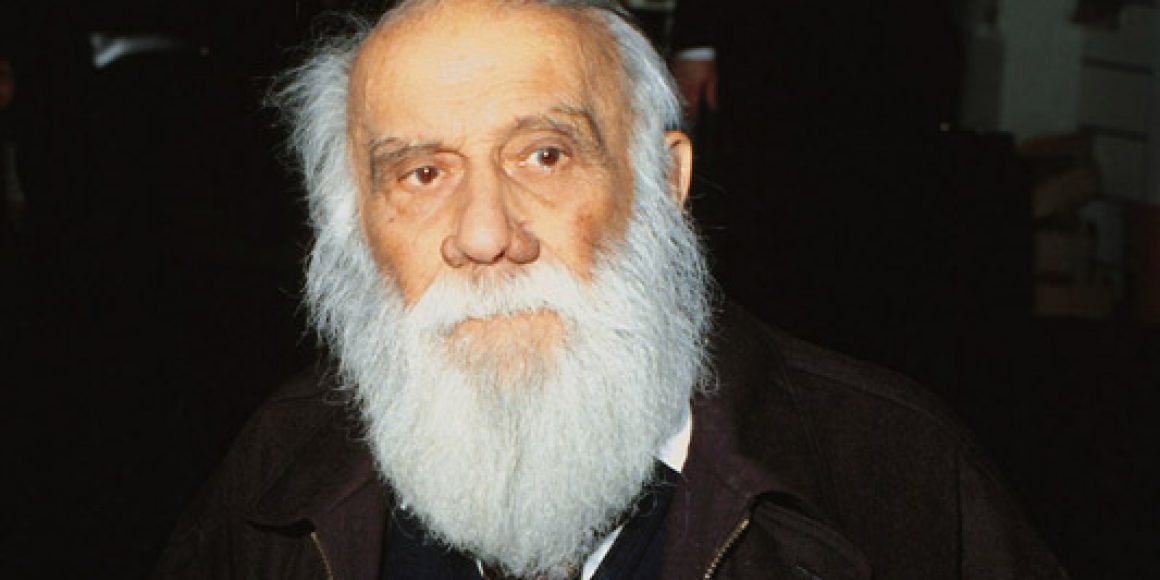

Wer jemals das Glück hatte, von Lew Kopelew in seiner Kölner Wohnung in der Neuenhöfer Allee empfangen zu werden, traf auf einen Gesprächspartner, dessen Herzlichkeit mindestens ebenso eindrucksvoll war wie seine würdevolle Erscheinung.

Am liebsten empfing er den Besucher in der geräumigen Küche. Und manchmal schloss er dann die Tür oder forderte in dröhnendem Bass die Mitbewohner zur Ruhe auf. An Gesprächsstoff hat es nie gefehlt. Die Politik, vor allem die postsowjetische von Boris Jelzin, den er zornig als Säufer bezeichnete, brachte sein Blut in Wallung. Da wetterte dann der russische Patriot, der um die Essenz von Gorbatschows Reformen bangte.

Gulag Lew Kopelew, aus Kiew gebürtig, Sohn eines jüdischen Agronomen, hatte sich schon in seiner Kindheit mit der deutschen Sprache vertraut machen können. Die Deutschen haben ihn aber erst lange nach dem Krieg als prominenten Dissidenten kennengelernt, der Anfang der 80er-Jahre von den Moskauer Behörden mit seiner Frau Raissa ausgebürgert wurde. In Köln fanden die Kopelews mithilfe ihres langjährigen Freundes Heinrich Böll eine neue Bleibe, ein neues Zuhause. Diese Freundschaft war ein Glücksfall.

Kopelew, der Germanistik, Geschichte und Philosophie studiert hatte, begeisterte sich als junger Mann für den Kommunismus. Die Kriegsereignisse und die stalinistischen Säuberungen ließen ihn aber ähnlich wie Alexander Solschenizyn von seinen Jugendidealen Abschied nehmen.

Erschüttert von den Gräueltaten, die Soldaten der Roten Armee während des Krieges an der Zivilbevölkerung Ostpreußens verübten, versuchte er als Major seine Vorgesetzten vergeblich zum Eingreifen zu bewegen. Das brachte ihm eine jahrelange Lagerhaft im Gulag ein, wo er auch den späteren Nobelpreisträger Solschenizyn kennenlernte. Erst 1954, ein Jahr nach Stalins Tod, kam Kopelew frei.

Er wurde rehabilitiert und durfte wieder als Germanist und Literaturwissenschaftler arbeiten. Zum Dissidenten entwickelte er sich seit Mitte der 60er-Jahre, als die Panzer-Politik Breschnews die zaghaften Reformansätze im Ostblock zunichtemachte und die letzten Hoffnungen auf einen reformfähigen Kommunismus zerstörte.

Die Moskauer Wohnung der Kopelews wurde damals zu einem Dialog-Zentrum von Intellektuellen und Menschenrechtlern, das dem Regime ein Dorn im Auge war. Als sich Kopelew vehement für die Anliegen von Andrei Sacharow einsetzte, traf ihn der Bannstrahl. Von einer genehmigten Auslandsreise 1981 in die USA durften die Kopelews nicht mehr in die UdSSR zurückkehren.

Exil Während der Exiljahre in Köln hat Lew Kopelew eine Reihe von Büchern geschrieben. Bekannt wurde vor allem allein seine dreiteilige Autobiografie: Aufbewahren für alle Zeit, Und schuf mir einen Götzen sowie Tröste meine Trauer. Als ihm 1981 der »Friedenspreis des Deutschen Buchhandels« verliehen wurde, ehrte man damit nicht nur den Humanisten und Weltbürger Kopelew, sondern auch sein tief reichendes Engagement für die Aussöhnung mit dem einstigen Kriegsgegner.

Das führte ihn mit Heinrich Böll zusammen. Nach seinem Tod im Juni 1997 wurde die Urne mit der Asche nach Moskau überführt und auf dem Donskoi-Friedhof neben seiner Frau beigesetzt. In Köln existiert inzwischen das Lew Kopelew-Forum, das über sein Leben und Werk informiert.