Eigentlich waren sie recht lebenslustig, die New Yorker Brüder Homer (geboren 1881) und Langley Collyer (geboren 1885). Der Ältere spielte leidenschaftlich Klavier, der Jüngere tüftelte an diversen Erfindungen, und beide schleppten reihenweise Mädchen ab. Ihr Vater, ein berühmter Frauenarzt, gab zu Beginn des 20. Jahrhunderts rauschende Empfänge in seiner spätviktorianischen Stadtvilla am oberen Ende der Fifth Avenue. Doch 1918 nahm die Spanische Grippe den Jungs ihre Eltern, woraufhin sich zunächst die Bediensteten um sie kümmerten.

Wenig später wurde Homers Welt dunkel, und vorbei war’s mit der Lebenslust: »Ich habe mein Augenlicht nicht auf einmal verloren, es war, wie im Kino, ein langsames Ausblenden.« So unaufhaltsam, wie Homers Sehvermögen schwindet, vollziehen die Brüder – nach dem Rauswurf des Personals auf Gedeih und Verderb aneinander gebunden – ihren Rückzug aus der Welt und führen fortan ein abgeschottetes Leben, das im März 1947 tragisch endet: Nach Hinweisen von Nachbarn bricht die Polizei die Tür auf und findet die Leichen der beiden Männer.

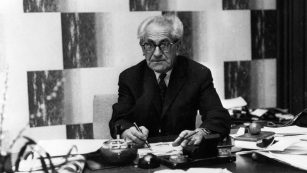

realdrama In seinem neuen, erst vorige Woche auf Deutsch erschienenen Roman Homer & Langley bleibt Edgar Lawrence Doctorow, der gerade 80 Jahre alt geworden ist, seiner Methode treu, ein verbürgtes Stück Leben als Ausgangspunkt für eine literarische Ausdeutung zu nehmen.

Die exzentrischen Brüder gab es wirklich, sie waren seinerzeit Stadtgespräch in Harlem. Zweierlei machte das Bruderpaar für die Zeitungen zur Story: die Vermutung, dass es hinter den runtergelassenen Rollläden auf ungeheurem Reichtum saß, und das Gerücht, der sehende Bruder habe über die vier Stockwerke Unmengen von Schrott zu einem gigantischen Labyrinth gestapelt. Die Vermutung war Quatsch, aber das Gerücht stimmte: Bei der Räumung des Hauses trug die Polizei mehr als 100 Tonnen Material heraus – 25.000 Bücher, bergeweise Zeitungen aus drei Jahrzehnten, ein Dutzend Klaviere, sogar eine »Tin Lizzy«, ein Ford-Auto Modell T!

Anders als die Reporter damals interessiert Doctorow aber nicht, wie die Brüder starben, sondern wie sie lebten. Mit schriftstellerischer Freiheit lässt er sie weit länger existieren als in Wirklichkeit. So kann er ihr Abgleiten in die soziale Isolation behutsam ausarbeiten und dabei gesellschaftliche Entwicklungen einfangen. Die zeigen sich eindrucksvoll in den Besuchern, die sich in den Anfangsjahren der Zweier-WG tummelten: Leute von der Straße, die während der Prohibition zum Tanztee kommen; Gangster, die den Brüdern Prostituierte wie Blumen schicken; orthodoxe Juden, die vor Anfeindungen eine Zuflucht suchen; Bohemiens, die das Haus als Basislager genießen; ein japanisch-amerikanisches Ehepaar, das sich als Kurator des Mülls betätigt.

familienhistorie Die Charakterisierung Doctorows als »menschliche Zeitmaschine«, so seine Schriftstellerkollegin Anne Tyler, oder als »literarischster Historiker Amerikas«, wie die New York Times schrieb, sind nur zwei Versuche, auf den Punkt zu bringen, was seine Kunst ausmacht: Dieser Autor hebt die Trennung zwischen Geschichtsschreibung und Literatur auf. Natürlich nutzt der am 6. Januar 1931 in der Bronx geborene Doctorow dafür auch eigene Familiengeschichte(n), so in dem 1986 mit dem National Book Award ausgezeichneten Roman Weltausstellung, der mit der Ankunft seiner Vorfahren in Amerika beginnt.

Seine Großeltern kamen als mittellose jüdische Emigranten aus dem zaristischen Russland zur Jahreswende 1886/87 in die USA. Den Eltern – Mutter Rose, geborene Levine, war Pianistin, Vater David Richard Doctorow besaß eine Musikalienhandlung in Manhattan –, gelang es, bescheidenen Wohlstand aufzubauen. Der Zusammenbruch der New Yorker Börse 1929 dämpfte erstmals den Erfolg, die Rezession von 1937/38 zwang die Familie endgültig, in eine billigere Gegend in der Bronx umzuziehen. Ein sozialer Abstieg, der jedoch keinen kulturellen Verlust bedeutete. »Geld hatten wir keines, aber dafür umso mehr Musik und Bücher.«

jüdische storys Für sein Werk hat E. L. Doctorow, der seinen ersten Vornamen nach seines Vaters Lieblingsautor Edgar Allen Poe bekam, zahlreiche Preise erhalten, darunter sehr früh eine Nominierung für den National Book Award für Das Buch Daniel (1971) über die Hinrichtung des der Spionage für die UdSSR angeklagten Ehepaars Ethel und Julius Rosenberg 1953, das bei ihm unter den Namen Rochelle und Paul Isaacson auftritt. Aus dem stetig wachsenden belletristischen Werk ragen zwei Romane heraus: Ragtime (1975) und Billy Bathgate (1989), beide mit einem National Book Critics Award belohnt.

Der für Gerechtigkeit kämpfende schwarze Jazzpianist Coalhouse Walker steht im Mittelpunkt des verfilmten und auch als Musical am Broadway aufgeführten Romans Ragtime, in dem parallel dazu der wirtschaftliche Aufstieg der jüdischen Einwanderer Tateh und Mameh in der Lower East Side zu Beginn des 20. Jahrhunderts geschildert wird. Für die Geschichte des 15-jährigen Unterschichtjungen, der in Billy Bathgate, statt in die Schule zu gehen, Karriere in einer Gangsterbande der 30er-Jahre macht, hat der Autor sich von dem realen Gangsterboss Dutch Schultz inspirieren lassen, der eigentlich Arthur Flegenheimer hieß und deutsch-jüdischer Abstammung war.

Ganz gleich, wie spannend die Geschichten sind, die Doctorow in offenkundig so-zialkritischer Absicht verfasst – irgendwann stellt sich die Frage: An welcher Stelle beginnt die Fiktion, wo verabschiedet sich der Erzähler von den Fakten? Wahrscheinlich wäre Doctorows Antwort, dass er sich im Grenzgebiet beheimatet fühlt.

Sein neuer Roman ist vom ersten Satz an – »Ich bin Homer, der blinde Bruder« –packend geschrieben und von tragikomischen Situationen durchsetzt. Hier kann man dem Geburtstagskind E. L. Doctorow zu einem besonderen Kunststück gratulieren: Wie nebenbei bringt er, zumindest für die sehenden Leser, mit Worten Licht in Homers Welt der Finsternis.

E. L. Doctorow: »Homer & Langley«. Übersetzt von Gertraude Krueger, Kiepenheuer & Witsch, Köln 2011, 224 S., 18,95 €