Frau Schoß, der Hauptdarsteller der Fernsehserie »Die Bilder des Zeugen Schattmann« (1972) nach den Lebens-erinnerungen des Auschwitz-Überlebenden Peter Edel war Gunter Schoß. Dieser sehr beliebte DDR-Schauspieler ist Ihr Vater. Ist Ihr Zugang zu Ihrer wissenschaftlichen Arbeit also auch ein sehr persönlicher?

Ich habe lange überlegt, ob ich das öffentlich mache. Aber da ich im Buch den Hauptdarsteller von »Die Bilder des Zeugen Schattmann« namentlich erwähne, würden sich aufmerksame Leserinnen und Leser sicher fragen, wie meine Position als Autorin zu ihm ist. Darum habe ich es transparent gemacht. Mich hat diese Verbindung natürlich sehr geprägt, und er war sicher der Anlass, dieses Buch zu schreiben. In einer Matinee im Filmmuseum Potsdam sah ich 2007 zum ersten Mal den Vierteiler, der 1988 das letzte Mal gezeigt wurde. Ich war wirklich verblüfft. Diese Serie ist zwar ideologisch aufgeladen, die politische Botschaft überdeutlich, andererseits gibt es viele Momente, die ich im DDR-Fernsehen so nirgendwo gesehen habe – diese Detailgenauigkeit in verschiedenen Verfolgungserfahrungen. Das machte mich neugierig. Mir fiel auf, dass auch ich bis dahin nur die allseits bekannten Filme gesehen hatte wie »Nackt unter Wölfen« und »Jakob der Lügner«.

Peter Edel steht als Jude und Kommunist am Beginn und am Ende Ihres Buches. Warum?

Seine Biografie und auch der Vierteiler sind wirklich in vielerlei Hinsicht exemplarisch für den Umgang mit jüdischen Erfahrungen im Film der DDR. Wir finden oft die sehr präsente Ideologie, aber auch den Eigenwert der gelebten jüdischen Erfahrung. Dieses Mäandern durchzieht einen Großteil dieser Filme, es ist ein Spannungsfeld, in dem sich die Filmemacherinnen und Filmemacher positionierten.

Die künstlerischen Auseinandersetzungen mit dem Antifaschismus lassen sich nicht ausschließlich unter Ideologie-Verdacht stellen?

Richtig, deshalb finde ich jede Verallgemeinerung unangemessen. Manche Filme haben sich eindeutig ideologischen Narrativen angedient oder wurden ausgenutzt. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch künstlerische Aspekte gibt, im Gegenteil, Film ist eben eine Kunst und verfügt über mehrdeutige Ausdrucksmittel. Konrad Wolfs Filme sind da sicher die besten Beispiele, dort gibt es in der Bildsprache immer wieder deutliche, aber auch sehr subtile Verweise auf jüdische Erfahrungen wie in »Ich war neunzehn« und »Der nackte Mann auf dem Sportplatz«. Oft waren es jüdische Künstlerinnen und Künstler wie er (obwohl sich Wolf nie als »jüdischer« Filmemacher bezeichnet hätte), die ihre Erfahrungen in die Filme einfließen ließen und ihnen damit Authentizität verliehen.

Welche Bilder jüdischer Erfahrung wurden im Film der DDR entworfen, gibt es da bei allen Veränderungen auch wiedererkennbare Elemente?

Das veränderte sich im Verlauf von fünf Jahrzehnten wirklich gewaltig, außerdem gab es Konjunkturen und Phasen von Marginalisierung. Aber man erkennt bestimmte wiederkehrende Topoi. So sehen wir von Anfang an vor allem deutsche Jüdinnen und Juden, es ist ein sehr säkulares Judentum. Die Geschichten haben immer mit der Schoa zu tun. Nicht gezeigt wird der DDR-Alltag von Jüdinnen und Juden. Und es gab stets ein Wechselspiel von politischer Vereinnahmung und ehrlicher Auseinandersetzung mit den deutschen Verbrechen. Außerdem bestand ein grundsätzlicher Konsens über die Generationen hinweg, der Antifaschismus als Idee, als Impuls wurde nie infrage gestellt, auch wenn die politische Praxis von Filmemacherinnen und -machern zunehmend kritisch gesehen wurde.

Es gab aber auch antisemitische Tendenzen im DDR-Film, gerade wenn es um den jüdischen Staat Israel ging?

Das gab es unübersehbar. Im Gegensatz zur jüdischen Verfolgungserfahrung, über die beeindruckende Werke geschaffen wurden, hat der DDR-Film über Israel ausschließlich ideologiekonform gearbeitet. Dabei wurde die Grenze zum Antisemitismus deutlich überschritten. Auch in einem Werk wie »Hotel Polan und seine Gäste«, einem Fernsehdreiteiler von 1982, finden sich perfide Darstellungen. Soweit ich weiß, war es das einzige Mal, dass »jüdische Genossinnen und Genossen«, wie es damals hieß, Protestbriefe an das Fernsehen schickten, die allerdings nicht öffentlich gemacht wurden. Heute sollte dieses Werk von Horst Seemann mit seinen antisemitischen Klischees eigentlich nicht mehr gezeigt werden, zumindest nicht unkommentiert.

Was erhoffen Sie sich von der Veröffentlichung Ihres Buches?

In erster Linie will ich Diskussionen anstoßen und die Filme mit ihren verschiedenen Kontexten wieder in Erinnerung rufen. Aber ich wollte auch den Akteurinnen und Akteuren vor und hinter der Kamera Raum geben.

Mit der Kulturwissenschaftlerin sprach Knut Elstermann.

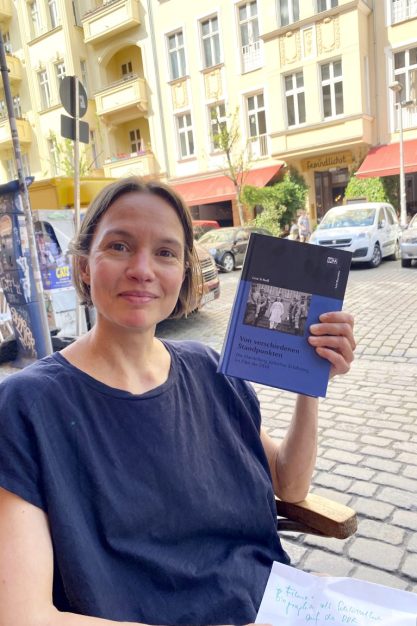

Lisa Schoß: »Von verschiedenen Standpunkten. Die Darstellung jüdischer Erfahrung im Film der DDR«. Schriftenreihe der DEFA-Stiftung. Bertz + Fischer, Berlin 2023, 656 S., 43 €

Lisa Schoß

In ihrer jetzt veröffentlichten Doktorarbeit betritt Lisa Schoß Neuland. Die 1979 in Berlin geborene Kulturwissenschaftlerin legt die erste umfassende Darstellung der Kino- und Fernsehfilme vor, die sich in der DDR beziehungsweise in der Sowjetischen Besatzungszone (1945 bis 1949) mit jüdischen Themen befassen, bettet sie ein in die jeweiligen Phasen der Kulturpolitik – auch im Vergleich zu den anderen sozialistischen Ländern. Sie entdeckt eine in der Gesamtschau überraschende Vielfalt der Stoffe und Erzählweisen. Populäre Filme wie »Professor Mamlock« und »Jakob der Lügner«, aber auch weniger bekannte Filme wie »Die Affaire Blum« und »Das zweite Gleis« werden von ihr beleuchtet und analysiert. Insgesamt fand Lisa Schoß 50 Kinofilme und 80 Fernsehproduktionen, die von jüdischen Erfahrungen erzählen.