Anmerkung der Redaktion (2. August 2023):

Als dieser Text von Fabian Wolff in der Jüdischen Allgemeinen erschien, glaubte die Redaktion Wolffs Auskunft, er sei Jude. Inzwischen hat sich Wolffs Behauptung als unwahr herausgestellt.

Ein richtiger Altnazi ist mir noch nie begegnet. Dafür bin ich wahrscheinlich zu jung. Ich kenne nur die Generation danach, die Volkssturm-Rentner, die sich um NPD-Stände scharen und mit den jungen Kameraden darüber reden wollen, wie schön das damals an der Flak war. Selbst die sterben langsam weg. Aber einen, der in der SS war und die Totenkopfmütze zu besonderen Anlässen im Wohnzimmer spazieren führt, habe ich noch nicht erlebt. Oder vielleicht doch, wer weiß. Man sieht es den Leuten ja nicht an.

Das ist schließlich die Lektion, die wir aus dem Eichmann-Prozess lernen sollen: Es sind nicht nur die Psychopathen, die mit Lust auf den Abzug drücken, es sind auch die unauffälligen Schleimer und Bürokraten, die schuld sind. Dass es zwischen beiden Spezies einen wirklichen Unterschied geben soll, das habe ich nie richtig verstanden oder geglaubt.

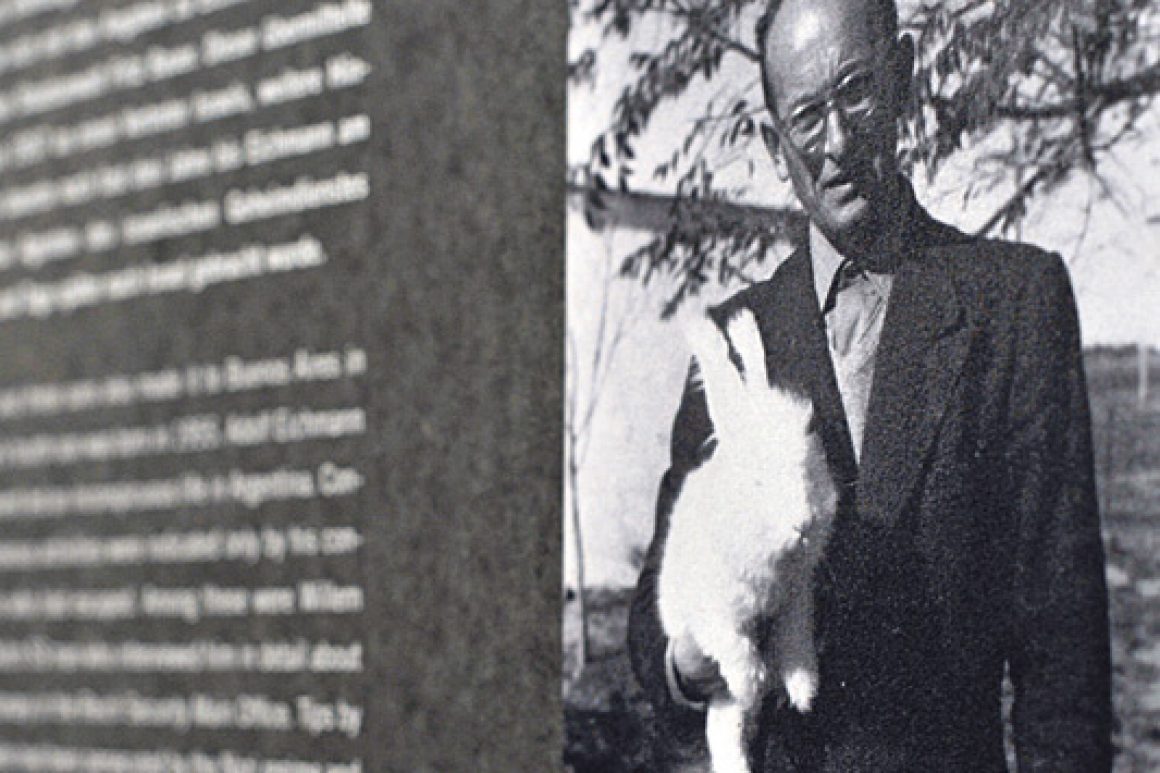

kälte Hannah Arendt schrieb, dass in Jerusalem 1961 »ein normaler Mensch« vor Gericht stand. In der Ausstellung Der Prozess – Adolf Eichmann vor Gericht in der Berliner »Topographie des Terrors« sieht man ein Foto von Eichmann aus seiner Zeit als Verwalter einer Kaninchenfarm in Argentinien. Selbst mit einem flauschigen Häschen im Arm ist dieser Mann abscheulich. Und in den Prozessaufnahmen, die die Ausstellung präsentiert und die wegen der damaligen Technik in Schwarz-Weiß und der Gerichtskulisse eine merkwürdige Fernsehspielqualität haben, wirkt er stets korrekt, manchmal gelangweilt, immer kalt.

Wo Arendt glaubte, die »Banalität des Bösen« erkannt zu haben, sehe ich eine Gestalt, die auf ihre Weise genauso monströs wie Amon Göth ist, der in Schindlers Liste mit einem Gewehr auf seinem Balkon in Plaszow steht und sich überlegt, welchen Juden er denn jetzt als Nächs-ten erschießen soll. Wer am Schreibtisch sitzt und »5.000 zur Sonderbehandlung« schreibt, muss doch mindestens genau so wahnsinnig und entfremdet sein wie derjenige, der diese »Sonderbehandlung« dann durchführt. Besessene Antisemiten sind beide. Und beide bringen sie Menschen um.

vergeltung Keinen Kilometer von der Ausstellung entfernt, steht ein Kino, wo ich mir in den letzten Monaten drei- oder viermal True Grit von den Coen-Brüdern angesehen habe. Die Coens drehen die jüdischsten Filme der Welt, und so geht es auch in ihrem Western sehr biblisch zu: Ein 14-jähriges Mädchen will Rache für den Tod ihres Vaters und begibt sich auf die Spur seines Mörders. Als sie ihn dann vorm Revolver hat, gibt es kein Zögern und keine Gnade – in gerechtem Zorn erschießt sie ihn und findet dadurch tatsächlich ein bisschen Seelenfrieden.

Es geht um Vergeltung, auch wenn es die natürlich nicht geben kann. Ich bin gegen die Todesstrafe, bis auf ... – dieses »bis auf« verrät schon meine Heuchelei. Aber für einen Mörder der Eichmannschen Dimension gelten eigene Gesetze. Ein ungutes Gefühl bleibt trotzdem. Es gibt – schon wieder Kino! – einen Satz in Waltz With Bashir: »Du hast Angst, dich selbst wie ein Nazi zu fühlen.«

Dennoch: Es ist richtig, dass Eichmann zum Tode verurteilt wurde, und es ist auch richtig, dass dem greisen Demjanjuk der Prozess gemacht wird. Nicht nur, weil damit gezeigt wird, dass die Schoa nicht vergessen ist, sondern einfach der Bestrafung wegen. Auch wenn das letztlich nur verzweifelte Gesten sind. Man kann so viele Nazis aufhängen, wie man will, von den sechs Millionen steht dadurch kein Einziger wieder auf.

Die historische Bedeutung des Prozesses war vielleicht nicht, dass dort der Typus des Schreibtischtäters vorgeführt wurde. Es ging primär um die Stimmen der Zeugen, die erstmals in dieser Form von der Welt gehört wurden. Die Fotos mit dem Schriftsteller Yehiel Feiner, bekannt unter seinem Pseudonym »Ka-Tzetnik«, der während seiner Aussage über den »Planeten Auschwitz« zusammenbricht, sind genauso erschütternd wie die kalten Blicke von Eichmann. In Deutschland, merkt man immer wieder, geht es zu oft um die Täter, um Hitler und seine Helfer. Die Opfer hingegen werden zur gesichtslosen Masse – »die vergasten Juden«, an die man erinnert, ohne sich an sie zu erinnern.

nicht vorbei Meine Familie ist klein und niemand war, soweit ich weiß, in den Lagern. Man flüchtete nach Frankreich und Schweden und kam dann wieder. Das einzige direkte Mordopfer der Nazis, von dem ich weiß, ist ein Urgroßvater. Er war um die 1,85 m, hatte feuerrotes Haar und hatte in den Zwanzigern als Kommunist, Antifaschist und Jude in Leipzig Nazis verprügelt, bis er von ihnen an eine Straßenbahn gefesselt und zu Tode geschleift wurde.

Aber auch ohne direkten familiären Bezug gehört die Erinnerung und die Trauer zur Identität eines jeden Juden, vor allem in Deutschland. Ich war noch keine vier, als ich meine Mutter fragte »Was ist denn eine Gaskammer?« und auch Antwort bekam. Das war ein paar Jahre nach dem Fall der Mauer. Meine Mutter, in der DDR aufgewachsen, hatte bei aller neuen Freiheit wohl auch Angst vor dieser Bundesrepublik, die für sie ein Hort alter und neuer Nazis war. Schließlich war hier sogar mal ein NSDAP-Mitglied Bundeskanzler geworden.

Altnazis überall, früher wenigstens: in den Gerichten, im Auswärtigen Amt, in öffentlichen Ämtern. Oder noch irgendwo in Südamerika hockend. Irgendwann in den Neunzigern titelte die Bild-Zeitung sogar mit einer vermeintlichen Sichtung von Martin Bormann. Und wenn nicht Altnazis, dann die Vertuscher und Verharmloser, wie Ernst Nolte, Martin Walser und Günther Oettinger.

Vorbei ist das alles also noch nicht. Gerade lese ich die Meldung, dass Karl Josef Silberbauer, der 1944 Anne Frank verhaftet hatte, bald nach dem Krieg für den BND gearbeitet hat. Der bundesdeutsche Geheimdienst weigert sich heute, trotz eines Gerichtsurteils, Unterlagen herauszugeben, die beweisen, dass man dort spätestens 1952 um den Aufenthaltsort von Adolf Eichmann wusste. »Ich hab’ es immer gewusst«, sagt meine Mutter.