Elliott Sharp, Sie sind vorige Woche beim »Sounds No Walls«-Festival im Jüdischen Museum Berlin aufgetreten. Sind Sie ein jüdischer Vorzeige-Künstler?

Ich bin Jude, auch wenn ich mein Werk nicht als jüdisch charakterisieren würde. Und wenn ich mal als Jude in einer Band mitspiele, dann tue ich das gewissermaßen mit einer kritischen Distanz zum »Jüdischsein«. Nationalismus und Religion sind zwei der schlimmsten Dinge auf diesem Planeten. Die beiden sind für mehr Tote verantwortlich als alles andere.

Das sagt einer, der zur »Radical Jewish Culture« gezählt wird?

Für mich sind viele gegenwärtige Aspekte dieser Radical Jewish Culture sehr reaktionär, vor allem in den USA. Diese radikale jüdische Kultur ist doch vor allem radikal zionistisch, und das ist für mich reaktionär, rassistisch und totalitär. Kein Wunder, dass ich in der Szene nicht mehr sonderlich beliebt bin.

Woran zeigt sich das?

Ich werde gemobbt, wenn ich beispielsweise ein Stück über die Intifada mache. Aber das entspricht meiner Vorstellung von radikal. Man bezeichnet mich als jüdischen Selbsthasser. Auf Webseiten wie »Masada2000« wurde ich sogar mit dem Tode bedroht.

Wann haben Sie sich von der jüdischen Szene abgewendet?

Das ist schon lange her. Als amerikanischer Jude habe ich eine Gehirnwäsche hinter mir. Ich bin als Junge jahrelang dreimal die Woche in den Religionsunterricht gegangen, aber ich war schon vor meiner Barmizwa Atheist. Als gelernter Mathematiker bin ich geschult darin, objektiv zu bleiben. Es gibt drei Formen des Judaismus, eine politische, eine religiöse und eine kulturelle. Man sollte als kluger Mensch nicht versuchen, diese drei durcheinanderzubringen.

Aber kann man sie vor dem Hintergrund der Geschichte so einfach trennen?

Natürlich bin ich mir der Geschichte bewusst. Nachdem ich 2007 ein Live-Konzert in Dachau gegeben habe, hat mich meine Frau im Scherz gefragt: Na, wie war’s denn in Dachau? Klar habe ich da gezuckt.

Eine normale jüdische Reaktion.

Ich habe mir auch Auschwitz-Birkenau angesehen, und das bringt einen innerlich förmlich um, wenn man sich das Ganze vor Augen führt. Die Familie meiner Mutter war im Krieg in Frankreich. Ihr Vater wurde ins Lager Drancy und dann nach Auschwitz deportiert. Die anderen überlebten, weil sie von Bauern in Elsass-Lothringen versteckt wurden. Gute Menschen waren das. Aber es gibt überall auf der Welt gute Menschen, die erst durch Regierungen dazu gebracht werden, einander umzubringen. Das gilt für Palästinenser und selbst für Israelis.

Sie ziehen andere Schlüsse aus der Geschichte als die meisten Juden.

Man muss sich doch überlegen, wie die Geschichte heute aussieht und wer die Verbrechen heutzutage begeht. Was meinen denn die Leute, wenn sie sagen »Nie wieder«? Bezieht sich das nur auf Juden oder meint das jedermann? Mit dieser Leidens-Exklusivität wird doch eindeutig ein Eigeninteresse verfolgt.

Sie meinen damit die israelische Politik?

Als ich noch nicht angefangen hatte, nachzufragen, war ich noch ein großer Fan von Israel. Doch dann kam der Jom-Kippur-Krieg 1973. Und ich bin zum Pazifisten und Fan von Edward Said geworden.

Trotzdem bleiben Sie weiter mit John Zorn befreundet, dem Urvater der Radical Jewish Culture.

Zorn ist wie ein Cousin. Wir sind uns sehr nahe in vielen Dingen, aber wenn es um Politik und speziell um Zionismus geht, sind wir völlig unterschiedlicher Meinung. Da kannst du einfach nicht mit ihm reden. Zorn ist sehr geschickt beim Verpacken jüdischer Kultur, um seine Musik zu verkaufen. Damit macht er eine Menge Geld. Aber das ist sein Trip.

Und wohin geht dieser Trip?

Die Radical Jewish Culture ist in die Hand genommen worden von Leuten, die etwas vom Marketing verstehen und viele CDs verkaufen wollen. Aber ich bezweifle, dass diese Musik wirklich radikal ist.

Und Ihre eigene Reise?

Ich versuche, weiter radikal und politisch zu sein – aber ich will niemanden belehren.

Mit dem amerikanischen Musiker sprach Jonathan Scheiner.

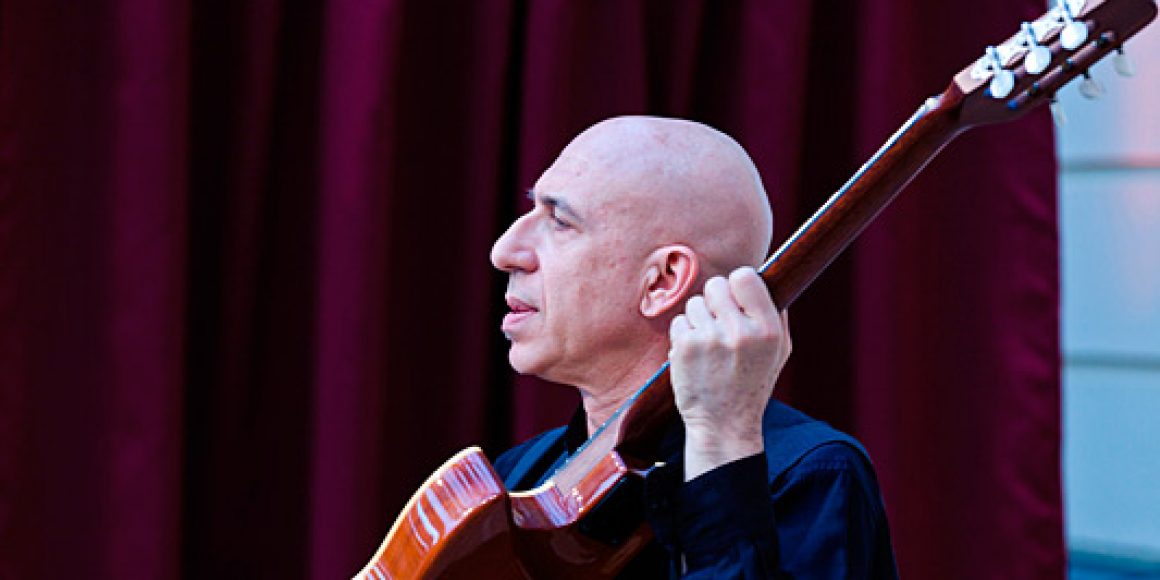

Elliott Sharp wurde 1951 in Cleveland geboren und studierte Physik, Mathematik und Komposition an den Universitäten Cornell, Bard und Buffalo. Seine Musik, die unter anderem vom Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks, dem Ensemble Modern und dem Kronos Quartet aufgeführt worden ist, bewegt sich im Grenzbereich zwischen Jazz, Moderne und Punk. Sharp, der mit Größen wie Hubert Sumlin, Eric Bogosian, Jack DeJohnette und Sonny Sharrock aufgetreten ist, wohnt mit seiner Lebensgefährtin, der Videokünstlerin Janene Higgins und ihren gemeinsamen zwei Kindern in Manhattan.

www.elliottsharp.com