Unauffällig, ruhig, grüßte immer höflich – wenn Nachbarn von Amokläufern, Serienmördern oder manchmal auch Terroristen in Interviews nach einer Tätercharakterisierung gefragt werden, klingen ihre Schilderungen meistens ganz ähnlich. Was auch logisch ist, denn unverdächtiges Verhalten macht viele Taten überhaupt erst möglich. Sie vorab zu verhindern, gehört zu den großen Herausforderungen, vor denen Sicherheitsexperten weltweit derzeit stehen.

Ein israelisches Start-up arbeitet aktuell an einer Gesichtserkennungs-Software, die es möglich machen soll, auf der Basis von Fotos oder Videos Menschen zu typologisieren und ihnen damit bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben. »Unsere Mission ist es, die Art, wie Unternehmen, Organisationen und sogar Roboter Menschen verstehen, zu revolutionieren und die öffentliche Sicherheit, die Kommunikation, zu treffende Entscheidungen und Erfahrungen drastisch zu verbessern«, heißt es dazu auf der Webseite des 2014 in Tel Aviv gegründeten Unternehmens.

dna Im Mai kam »Faception« beim New Yorker LDV Vision Summit, einem Symposium zum Thema visuelle Medien, in die Endrunde des gleichzeitig ausgetragenen Wettbewerbs – und beherrschte die Schlagzeilen in den Fachpublikationen.

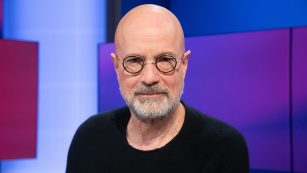

Die Software, die lernfähig ist und an der Psychologen, Genetiker, Soziologen und Biologen mitarbeiten, basiert auf einer einfachen Grundannahme. Shai Gilboa, CEO des Unternehmens, ist sicher: »Wir verstehen Menschen besser, als es andere Menschen tun, denn unsere Persönlichkeit ist durch die DNA festgelegt und spiegelt sich in unseren Gesichtern.« Demnach sei es möglich, einen Terroristen aufgrund eines Fotos zu erkennen, bevor er zum Täter geworden ist.

Eine solche Software wäre ein Traum für Sicherheitsbehörden – und ein Albtraum nicht nur für Bürgerrechtler, die derzeit gegen das Racial Profiling, also das anlasslose Verdächtigen von Menschen nur aufgrund körperlicher Merkmale, kämpfen. Denn schließlich geht das Prinzip Faception davon aus, dass der Mensch lediglich die Summe seiner Gene ist, denn der freie Wille kommt im Programm nach allem, was bekannt ist, nicht vor.

Wie aber funktioniert die Gesichtserkennung? Das Unternehmen teilt Menschen in Gruppen ein, von denen die meisten harmlos und vor allem für Personalchefs interessant klingen. Kombinationen bestimmter Eigenschaften unterscheiden Führungspersönlichkeiten, Wissenschaftler, hochintelligente Selbstständige – und sogenannte »White collar offenders«, also Wirtschaftskriminelle. Und genau diese Eigenschaften soll die Software erkennen. Erfolgreich, wie Faception betont, denn bei einem Pokerturnier habe man beispielsweise zwei Endrundenteilnehmer vorab richtig erkannt.

bedenken Bei der Vorstellung des Programms in New York wurde kontrovers diskutiert. Pedo Domingos, Informatikprofessor an der University of Washington, brachte die ethischen Bedenken auf den Punkt: »Kann ich mit einem Blick auf ein Gesicht feststellen, dass jemand ein Axtmörder ist? Und sollte ich denjenigen deswegen verhaften dürfen, bevor er etwas getan hat?« Shai Gilboa betonte daraufhin, dass die negativen Typisierungen der Öffentlichkeit und damit auch Unternehmen nicht zur Verfügung gestellt werden würden. Der Mitgründer des Unternehmens, der seine Karriere 1998 als Systemadministrator bei der IDF begonnen hatte, dürfte wissen, dass Software immer auch für nicht vorgesehene Zwecke benutzt wird.

Ein besonders bösartiges Beispiel: Ursprünglich als Kennenlern-Tool vermarktet, sollte die russische Gesichtserkennungs-App »FindaFace« Usern dabei helfen, jemanden wiederzufinden, in den man sich beispielsweise bei einem Flirt im Zug oder im Park ein bisschen verknallt hat – und von dem man ein Foto machte, das dann der App als Grundlage dient, die Person im immens beliebten russischen Netzwerk VK.com zu finden.

Es dauerte jedoch nicht lange, bis das Programm zu ausgesprochen niederträchtigen Zwecken benutzt wurde: Leute machten sich mit ihrer Hilfe daran, die VK-Accounts von Darstellerinnen in Amateurpornofilmen zu finden und dann deren öffentlich sichtbare Freunde oder Verwandte über die Nebenbeschäftigung der Frauen zu informieren. Mittlerweile befindet sich das Unternehmen übrigens in Verhandlungen mit den russischen Sicherheitsbehörden, die an der Software interessiert sind.

dschihadisten Bei Faception ist man hingegen sicher, dass das Programm Gutes bewirken kann. Unter anderem, weil es allein aufgrund von Fotos neun der elf Dschihadisten, die im November vergangenen Jahres in Paris Terroranschläge verübten, als Terroristen kategorisiert hatte. Mit herkömmlichen Mitteln hätten die Männer kaum gestoppt werden können, da zu diesem Zeitpunkt nur drei von ihnen überhaupt polizeibekannt gewesen seien, sagt Gilboa.

Und er fügt hinzu: Natürlich sei man begeistert von der Aufmerksamkeit, die dem Unternehmen zuteilwurde. Gleichzeitig könnte man jedoch auch »einige der Bedenken verstehen«.

Dass Faception allerdings bereits Begehrlichkeiten bei Leuten weckt, die die Software gern für private Gehässigkeiten benutzen wollen, ist den Machern jedenfalls nicht entgangen. Auf der Startseite des Unternehmens findet sich prominent platziert eine Nachricht »an all diejenigen, die uns fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, Fotos einzusenden und durch die Software beurteilen zu lassen«. Dies sei »aus ethischen und datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich«. Man bitte um Verständnis.