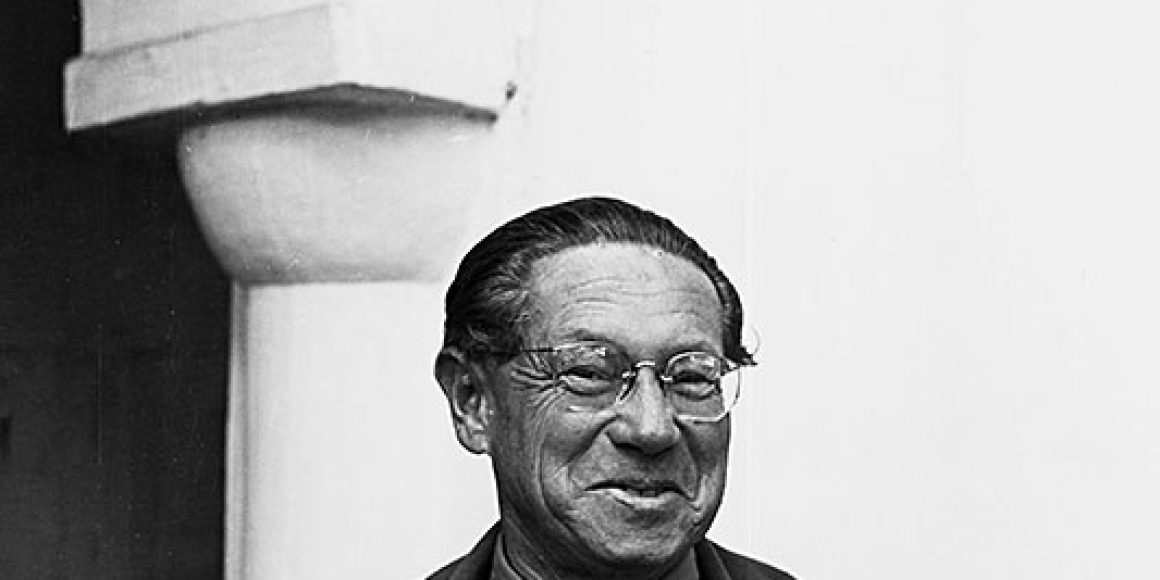

Lion Feuchtwanger (1884–1958) war einer der bekanntesten und auflagenstärksten Schriftsteller in den Jahren der Weimarer Republik. Romane wie Die hässliche Herzogin Margarete Maultasch, Erfolg oder Die Geschwister Oppenheim und Dramen wie Jud Süß und die Hitler-Satire Der falsche Nero sicherten ihm auch im amerikanischen Exil einen Wohlstand, von dem andere Emigranten nur träumen konnten.

eitel Wilhelm von Sternburg hat vor 30 Jahren den Lebensweg Feuchtwangers in einer ersten Biografie anschaulich dargestellt. Jetzt, in einer zweiten, erweiterten Fassung geht von Sternburg, gestützt auf Einsicht in neues Quellenmaterial, erneut auf die politisch umstrittene Rolle Feuchtwangers vor dem Krieg ein. Sie zeigt den neben Jakob Wassermann in der Zwischenkriegszeit meistgelesenen deutschsprachigen Autor als eitlen und höchst unkritischen Propagandisten der Stalinschen Terrorherrschaft.

Dabei war der weltweit geachtete nichtkommunistische Schriftsteller zunächst keineswegs der Wunschpartner des Moskauer Propagandaapparats. Feuchtwangers großbürgerlicher Lebensstil und seine liberale Fortschrittsgläubigkeit prädestinierten ihn keineswegs zu einem unbeirrbaren Anhänger der Sowjetunion und Josef Stalins. Dazu wurde er erst unter dem Eindruck der existenziellen Bedrohung durch die Nationalsozialisten, der er sich 1933 durch seine Flucht ins französische Sanary-sur-Mer entzog. Bis 1940 lebte der Autor dort, bevor er sich nach der Besetzung Frankreichs in die USA retten konnte.

Vier Jahre zuvor, am 1. Juni 1936, hatte Lion Feuchtwanger in der Prawda die neue Verfassung der Sowjetunion als »demokratischste der Welt« gelobt. Damit befand er sich in guter Gesellschaft. Auch andere international angesehene Autoren wie Theodore Dreiser, Georges Duhamel, Romain Rolland und Henri Barbusse waren zu dem Zeitpunkt Parteigänger der UdSSR.

prozesse Im Winter 36/37 verbrachte Feuchtwanger zwei Monate in der Sowjetunion, reiste durchs Land und nahm im Januar 1937 als Zuschauer am »Prozess gegen das sowjetfeindliche trotzkistische Zentrum« teil. Viele der 17 Angeklagten dieses zweiten großen Moskauer Schauprozesses waren Juden, unter ihnen Karl Radek, Weggefährte Lenins und Rosa Luxemburgs. Die meisten Angeklagten wurden nach dem Verfahren erschossen oder kamen im Gulag um.

Lion Feuchtwanger schrieb darüber in der Parteizeitung Prawda: »Es ist keine Frage, dass die Schuld der Angeklagten eindeutig bewiesen ist.« Im Prozess-Kapitel seines im Juli 1937 erschienenen Buches Moskau 1937 zitierte er zur Begründung seines Standpunktes Sokrates: »Was ich verstanden habe, ist vortrefflich. Daraus schließe ich, dass das andere, was ich nicht verstanden habe, auch vortrefflich ist.«

Feuchtwangers Buch wurde sofort ins Russische übersetzt und in einer riesigen Auflage von 200.000 Exemplaren herausgebracht. Mit dieser Apologie tat der Schriftsteller Stalin einen enormen Gefallen, selbst wenn Feuchtwanger in dem Buch auch behutsame Kritik an dem Personenkult um den Diktator übte. Immerhin hatte der ihn zu einem mehrstündigen Gespräch in Privataudienz empfangen. Anschließend rühmte Feuchtwanger Stalins Güte, seinen Charme und seine schönen Hände, seine Ehrlichkeit und Bescheidenheit. Das Ganze gipfelte in dem Satz, Stalin sei der Augustus der UdSSR, nachdem Lenin den Caesar des Landes verkörpert habe. Ob Feuchtwanger vielleicht sich selbst im Auge hatte, als er zwei Jahre später in seinem Roman Exil (1939) eine der Figuren sagen lässt: »Schreiben hat wirklich nur dann Sinn …, wenn man mit der Macht verbündet ist.«?

eingespannt Die Sowjets hatten zu diesem Zeitpunkt in ihrer Propagandaschlacht eine herbe Niederlage einstecken müssen. André Gide, ursprünglich ein begeisterter Bewunderer der Oktoberrevolution, wurde bei einer UdSSR-Reise durch Ansicht der sowjetischen Realität stark ernüchtert und schrieb nach seiner Rückkehr aus Moskau eine scharfe Abrechnung mit den sowjetischen Hirngespinsten. Lion Feuchtwanger hoffte, mit seinem Moskau-Buch »einen guten Teil des Schadens, den Gide getan hat, wieder wettgemacht zu haben.«

Im Westen stieß seine Blindheit gegenüber der sowjetischen Propaganda auf wenig Verständnis außerhalb der moskauhörigen Linken und ihren Verbündeten. Vermutlich hat dies auch dazu geführt, dass Feuchtwanger nach dem Krieg trotz seiner einstigen Erfolge nie mehr jene Reputation erfuhr, die er aufgrund seines literarischen Schaffens für sich beanspruchte. Sein Biograf von Sternburg sieht in ihm zu Recht einen »großen Erzähler«.

Aber ob Feuchtwanger auch ein »hellsichtiger Geschichts- und Menschenkenner« war, wie von Sternburg schreibt, muss man doch eher mit einem Fragezeichen versehen. Den Antisemitismus Stalins jedenfalls hat Feuchtwanger nicht erkannt. Nicht zufällig waren unter den Opfern des Terrors auffällig viele Juden. Feuchtwanger wird wahrscheinlich auch nicht gewusst haben, dass in Moskau bereits vor seinem Besuch über ihn der antisemitische Vers kursierte: »O dass doch dieser Jidd/sich nicht entpuppt als Gide …«

Wilhelm von Sternburg: »Lion Feuchtwanger. Die Biographie. Erweiterte Fassung«. Aufbau, Berlin 2014, 543 S., 26 €