Jeder hat mal davon gehört. Mancher hat sogar schon eines besucht. Eines gleicht selten dem anderen. Was eigentlich ist ein Jüdisches Museum?

Es kann winzig sein, mitunter witzig, oder monumental, improvisiert oder für ewig konzipiert, eine ehemalige Synagoge oder Kirche, ein historisches Privathaus, ein spektakulärer Neubau. Es zeigt Altertümer, Kultgegenstände, Kunst oder Zeitdokumente, Fotos, regionale, lokale oder nationale Geschichten, Dauer- und Wechselausstellungen, manchmal vor allem eigene Gemäuer. Es öffnet täglich oder nur bei Anruf, veranstaltet Konzerte, Symposien, wartet auf spärliches Besuchertröpfeln oder wird überrannt von Schulklassen und Touri-Pulks. Es wird getragen von Kommunen, Ländern, dem Bund, jüdischen Gemeinden, Stiftungen, Vereinen. Es befasst sich mit Juden samt Nichtjuden, mit Alltag heute und gestern, mit Migration, erfolgreicher Assimilation, Genozid, Emigration, Neuanfang, Religion. Es ist ein Hochsicherheitstrakt oder entspannter zugänglich als jede Dorfsparkasse. Es ist ein Ort, wo Deutsche von Veitshöchheim bis Rendsburg, von Dorsten bis Erfurt gern hingehen, oder eine Gedenk-Location düsterer Assoziationen; bisweilen beides.

wachstumsschub So vielfältig ihre Erscheinungsformen sich ausnehmen: Die Spezies expandiert. Seit den 1980er-Jahren steigt im deutschen Verbreitungsgebiet die Zahl der Jüdischen Museen. Die Einstellung eines Projektes wie in Köln ist die Ausnahme. Eine Zählung (unter Ausklammerung »Jüdischer Abteilungen« in regionalgeschichtlichen Präsentationen) ergab für das Bundesgebiet 32 jüdische Museen. In den USA existieren für 230 Millionen Einwohner, davon sechs Millionen Juden, 51 Jewish Museums. Die Abdeckung unserer wiedervereinigten Republik (80 Millionen Bürger, darunter 200.000 Juden) ist 1,7-mal so hoch, bezogen auf realexistierende Juden gar gut 18-mal so dicht. Vom Vergleich mit der bedenklichen französischen Unterversorgung (600.000 Juden, fünf Musées Juives) gar nicht zu reden. Ein Haus pro zweieinhalb Millionen Deutsche, das ist Weltspitze: Wir sind Jüdisches Museum!

Ziehen deutsche Nichtjuden vielleicht die Gründung, den Besuch, den Unterhalt eines Jüdischen Museums dem Kontakt mit leibhaftigen Juden vor? Ist dieser Boom ein philosemitisches Phantomschmerz-Phänomen, wie die Popularität von Woody Allen und Klesmer? Entstehen in diesen Institutionen, so unterschiedlich ihre musealen Inhalte sein mögen, Gedenkorte? Mutieren sie, während sich an der Basis Desinteresse und Ressentiment breitmachen, zu institutionalisierten Platzhaltern historischer Verantwortungspflicht? Dass die Opfer des Judenmords überwiegend Nichtdeutsche waren und jenseits unserer heutigen Grenzen umgebracht wurden, wäre dabei so irrelevant wie der Verfall »originaler« NS-Tatorte in ganz Europa. Oder richtet man Jüdische Museen ein, um erkannte kulturelle Verluste, die Vernichtung ehemaliger Gemeinden, an deren vormaligem Blüteort zu kompensieren?

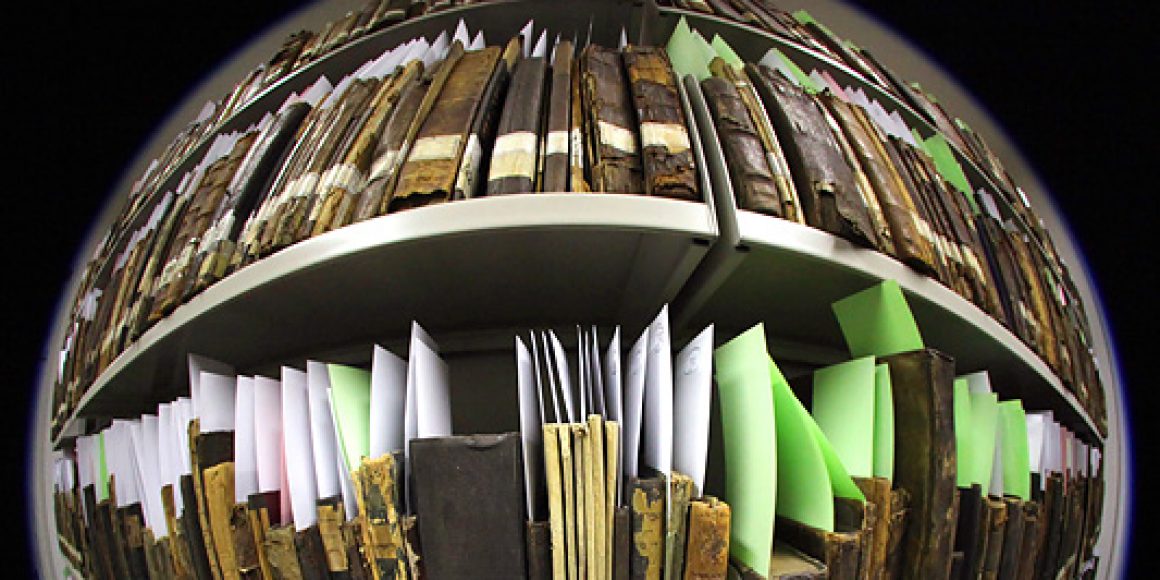

erinnerungsspeicher Cilly Kugelmann vom Jüdischen Museum Berlin (JMB) prophezeit einerseits das Ende des langjährigen Gründungsbooms neuer Schwesterinstitute. Viele kleine Museen in Deutschland hätten kaum nAusstellungskapazität, litten unter Finanzierungsproblemen; sie seien im Übrigen – anders als vergleichbare Häuser in den USA – nicht als Initiative jüdischer Gemeinden, sondern als »Bringschuldunternehmen« historisch interessierter bürgerlicher Kreise zu verstehen. Sie präsentierten der örtlichen Bevölkerung Lokalgeschichte, sollen oft vor allem der Erhaltung ehemaliger Gotteshäuser dienen. Trotz solcher Skepsis weiß die Programmdirektorin andererseits die geplante Maximierung ihres eigenen Komplexes zu begründen: Die explosive Vervielfachung des JMB, das sich anfangs als Judaica-Abteilung im Keller des Libeskindbaus hatte bescheiden sollen, dann auf den kompletten Neubau, den Stadtmuseums-Altbau übergriff, Räume im IG-Metall-Haus, im Patentamt sowie die nahe Jerusalem-Kirche nutzte, den Altbau-Innenhof zum Glas-Atrium ausbaute und jetzt einen Markthallen-Umbau (6.000 Quadratmeter) erhalten soll, erklärt sie aus seinem Status, aus seinem Zuspruch. Die ursprünglich auf 250.000 Jahres-Besucher ausgelegte Bundesinstitution werde dreimal so stark wie erwartet frequentiert. Für 7.000 Gruppen jährlich und ihre 50 Guides gebe es derzeit nur ein paar Kammern. Der künftige Zusatzbau bietet, neben einem Vortragssaal, den Museumspädagogen Platz, der Bibliothek und besonders dem Archiv. Denn das nationale Jüdische Museum funktioniert nicht nur politisch als Mahnmal sowie als Anlaufstelle für Touristen und Schüler, sondern auch als Heimstätte für immer mehr Erbstücke und Dokumente weit über den Forschungsbedarf hinaus, die Emigranten weltweit diesem deutsch-jüdischen Erinnerungsspeicher anvertrauen wollen. »Das kann man schlecht ablehnen«, sagt Cilly Kugelmann.

identitätswerkstatt Auch Hanno Loewy, Direktor des kleinen Jüdischen Museums im österreichischen Hohenems, erwähnt die Expansion seines Instituts, das zu Beginn nur 400 Quadratmeter, die ehemalige Villa einer jüdischen Familie, bespielt hat. 200 Quadratmeter Depot im Gewerbegebiet kommen nun hinzu, die Bibliothek zieht in ein Nebenhaus; als Dependance ist eine freigelegte Mikwe geplant, die einzige im Lande. Österreich hat drei Jüdische Museen, bei maximal 20.000 Juden. Anders als das Wiener wurde das Hohenemser Museum von keiner jüdischen Gemeinde mitentwickelt. Es geht auf eine regionale Bürgerinitiative zurück, die an das einst blühende jüdische Leben des Städtchens erinnern wollte. Hinzugekommen ist über die Jahre ein interkontinentaler Freundes- und Emigrantenkreis, der in Hohenems zwar nicht ansässig, aber dem »Museum als dezidiertem Diaspora-Ort« verbunden sei, so Loewy. Plötzlich gebe es da wieder eine jüdische Community – nur eben »woanders«.

Bernhard Purin ist zuversichtlich, obwohl sein 2007 eröffnetes Münchner Museum momentan gar keine Expansion plant. Er konstatiert, dass Jüdische Museen »jüdischer« werden, was unter anderem heißt: zunehmend von jüdischen Mitarbeitern getragen. Der Trend sei vergleichbar mit Entwicklungen in den USA, wo solche Häuser für jene, die nicht mehr zur Synagoge gehen, als Identitätswerkstatt Ersatzfunktionen übernehmen. Man müsse auf den Wandel der Gemeinden reagieren: So richte das Museum demnächst eine Etage als ussisch-jüdisches Heimatmuseum ein, Anknüpfungspunkt für ehemalige Kontingentflüchtlinge. Anders als manche seiner Kollegen erwartet Purin, der Nichtjude, keine gesellschaftliche Marginalisierung des Judentums. Tatsächlich werde die Institution Museum in wachsendem Maße auch als Identifikationsort genutzt – von Suchenden mit »teiljüdischen Identitäten«.

Was ist »teiljüdisch«? Sollte das Gewicht des Zentralrats bei der Formulierung gemeinsamen Minoritätenbewusstseins ebenso schwinden wie die Kraft konfessioneller Autoritäten, wächst den Speicher-Instituten die Aufgabe zu, Selbstverständnis zu definieren. Was ist – religiös, kulturell, ethnisch oder historisch begründet – eigentlich jüdisch? Die Antwort der Identitäts-Instanz für morgen mag witzig sein, monumental, improvisiert oder wie für ewig konzipiert.