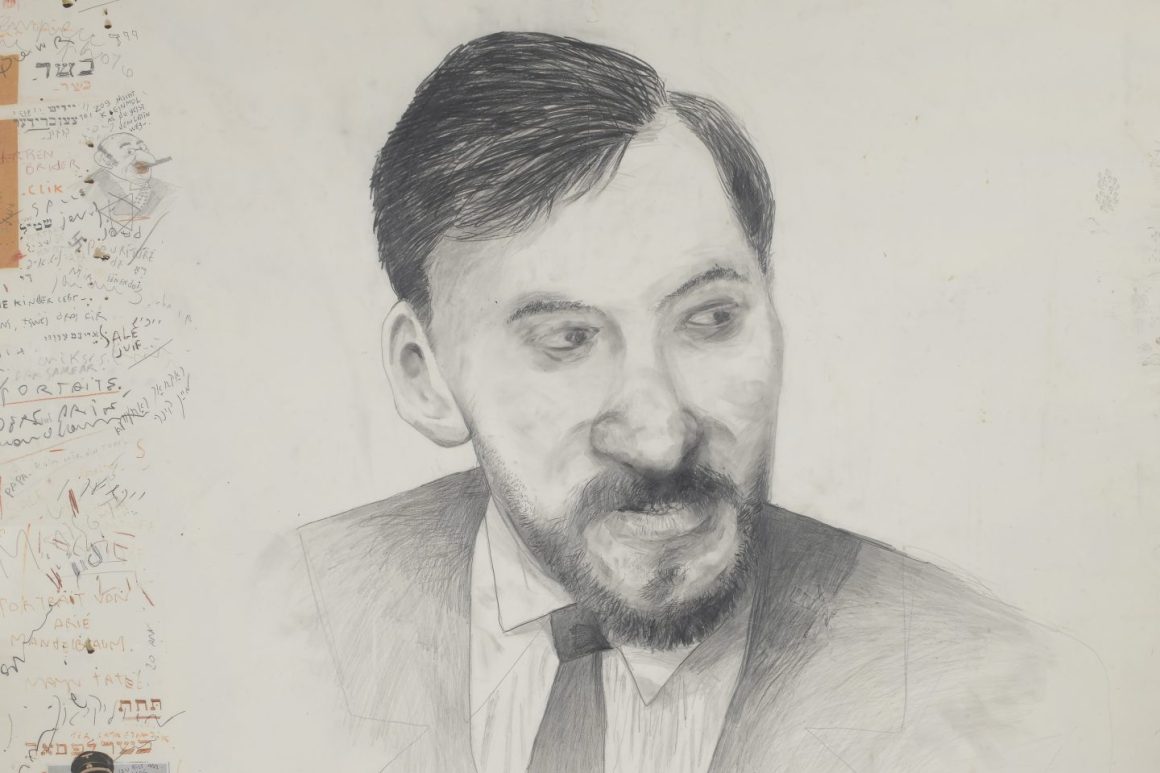

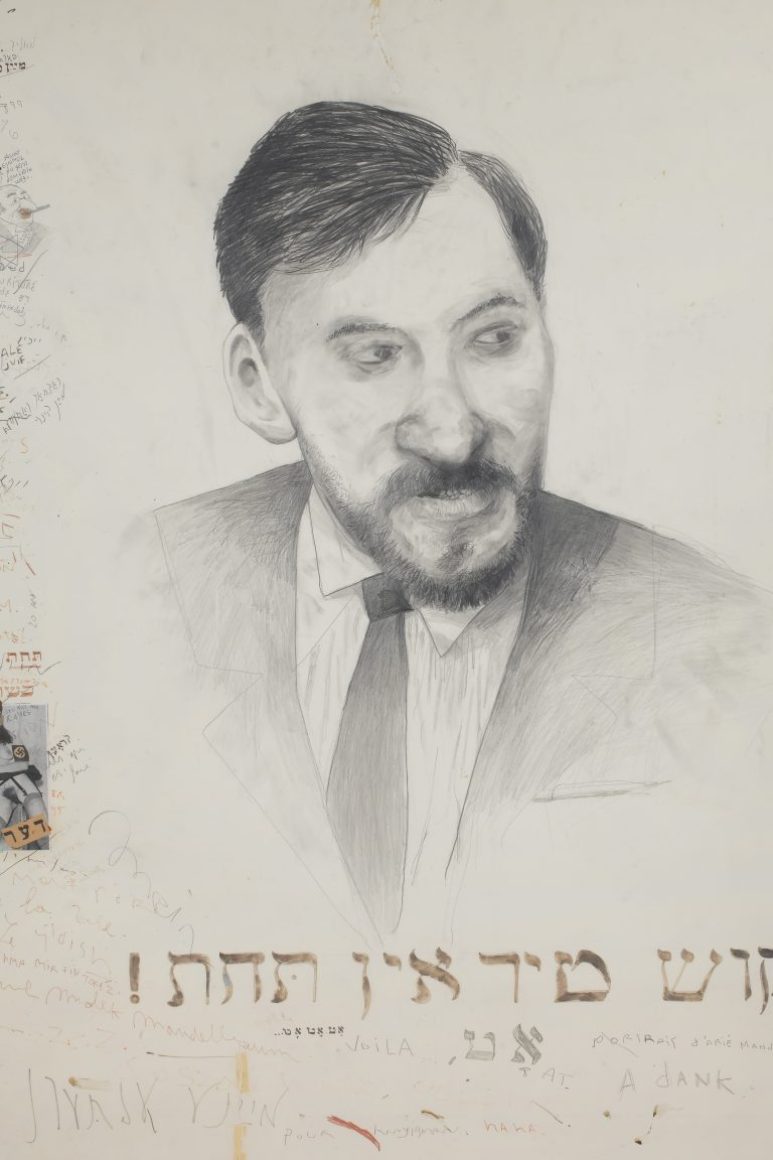

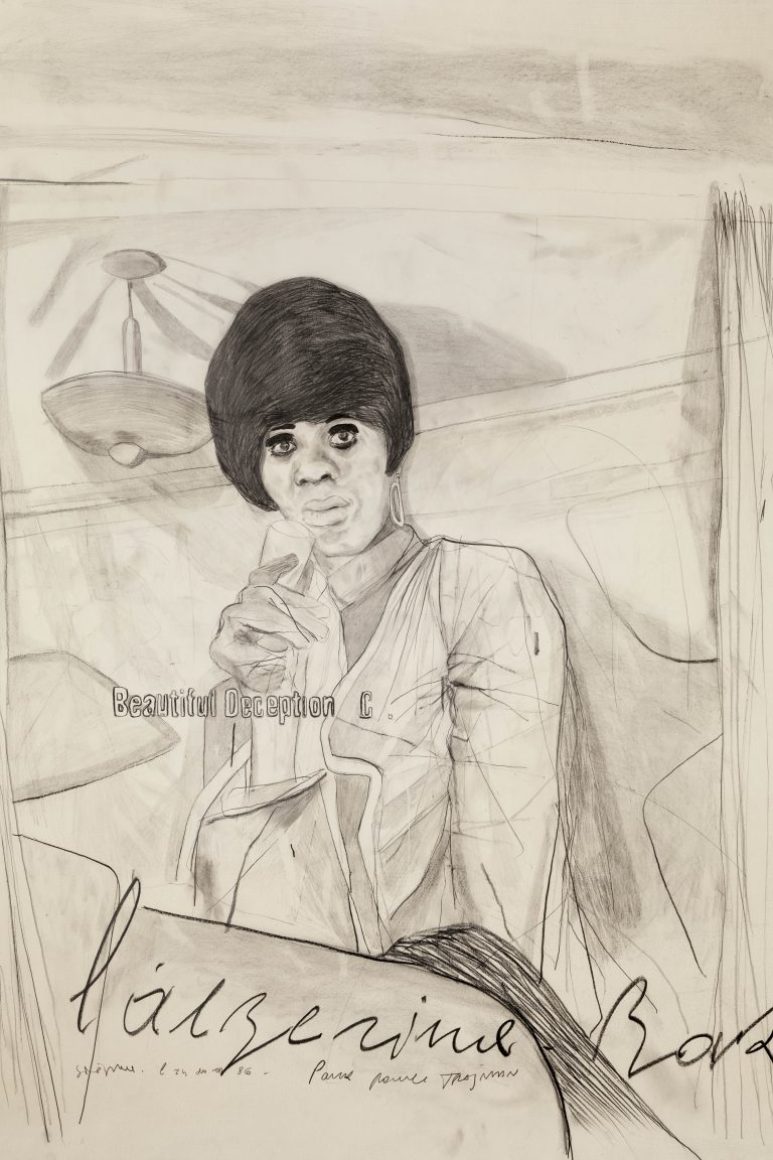

Irgendetwas stimmt nicht. Nur was? Ungeheuerliche Präsenz entfalten Stéphane Mandelbaums großformatige Porträts in Bleistift wie auch die kleineren Arbeiten mit Kugelschreiber. Doch scheinen hier mal die Lippen ein wenig verrutscht, die Perspektiven während des Zeichnens weitergedreht, die einzelnen Elemente merkwürdig zusammengesetzt.

Mandelbaums Bilder sind radikale Verdichtung: Auf den ersten Blick mögen sie wie Skizzen erscheinen, in die sich ein seltsam unpassendes Detail eingeschlichen hat, aber quer durch alle Formate springen sie ihre Betrachter regelrecht an. Das Museum für Moderne Kunst in Frankfurt zeigt noch bis zum 30. Oktober die erst dritte Ausstellung des Künstlers posthum. Die Wände, gestrichen in Orange, Grün und Schwarz, verstärken die fiebertraumartige Wirkung seiner Bilder.

BRÜSSEL Stéphane Mandelbaum wird 1961 in Brüssel als Sohn von Pili und Arié Mandelbaum geboren. Seine Mutter ist Illustratorin, sein Vater, Sohn polnisch-jüdischer Emigranten, arbeitet bis heute als Maler (das Jüdische Museum Brüssel zeigt gerade eine große Retrospektive). Mandelbaum ist früh politisch aktiv, schon als Kind tritt er der sozialistisch-zionistischen Bewegung Hashomer Hatzair bei. Auch in seinem Werk nimmt, wie später bei seinem Sohn, die Auseinandersetzung mit der Schoa eine Rolle ein.

Stéphane Mandelbaum hat eine Rechtschreibschwäche, die sich vermutlich auch in seinen Bildern niederschlägt, versehen mit zahlreichen Schriftzügen und Notizen. Neben wunderbaren Stakkati aus Kugelschreiber, Blei- und Buntstiften, die sich Cy-Twombly-gleich über seine Bilduntergründe ergießen.

Das Zeichnen ist Mandelbaums großes Talent, aber er malte auch: Man kommt aus dem Staunen kaum heraus, welche Bilder der Künstler im Alter von 19, 18 oder gar 15 Jahren geschaffen hat. Später schreibt er sich an der Kunstakademie ein, ohne dabei seine wilde Herangehensweise merkbar einzuhegen. Während der Arbeit soll er gern jiddische Lieder gehört und Literatur über jüdische Geschichte verschlungen haben. Versatzstücke der jiddischen Sprache finden sich neben der englischen, französischen und wallonischen auf dem Zeichengrund wieder.

Der Zeichner porträtierte Fassbinder, Rimbaud, Bacon und Pasolini.

Zu einer Zeit, als das Porträt kaum noch en vogue war, porträtiert Mandelbaum mit Hingabe Freundinnen und Freunde, seinen Vater Arié, sich selbst und immer wieder früh verstorbene Künstler wie Fassbinder, Rimbaud, Bacon oder Pasolini. Aber auch Nazi-Täter, hierzu später mehr. Mandelbaum scheint die Welt und insbesondere ihre Abgründe verschlungen zu haben.

nachtleben Was und wen er dort sah, ließ er in seine Kunst einfließen: das faszinierend zwielichtige Nachtleben, die Brüsseler Unterwelt, Punks und Porno, Prostituierte und Kleinkriminelle, denen er sich bald selbst gern zurechnete. Auch die brutale belgische Kolonialgeschichte geistert immer wieder durch seine Bilder. In dieser geballten Menge erscheint sein Werk von unglaublicher Sensibilität wie auch einer ebenbürtigen Härte. Als ob er die physiologischen und gesellschaftlichen Schutzbarrieren, die den Menschen vor zu viel Schmerz und Gefahr abschirmen, aber auch Verdrängung und Unter-den-Teppich-kehren bewirken, stellenweise außer Kraft setzt.

Insbesondere die Auseinandersetzung mit der Schoa und die Frage eigener jüdischer Identität wird zu einer Obsession. Mandelbaum porträtiert NS-Täter wie Goebbels, Himmler oder Röhm (den er »Röm« schreibt), collagiert sie mit einer verzagten Micky Maus und anderer Popkultur. Auf einer Zeichnung listet er sämtliche Konzentrationslager auf, auf einer anderen wendet er antisemitische Hasstiraden gegen sich selbst (»verdammter Jude«, »verdammter schwuler Jude«).

Es ist eine Herausforderung, diese Kunst in dieser Menge und Intensität anzuschauen. Sie praktiziert die Offenlegung als ultimatives Prinzip, ist darin allerdings scheinbar wahllos. Stéphane Mandelbaums Bilder werden sich wohl niemals für eine Verkitschung oder nostalgische Verklärung und ergo aber auch ganz sicher nicht als Schlussstrich eignen.

GEWALT In ihrer grotesken Überhöhung und der manchmal zotigen Bildkombination kreiert Mandelbaum dabei durchaus lustige Momente, nur ist es vielleicht ein hysterisches und kaum befreiendes Lachen, das hier anklingt. Ganz so, wie der Künstler selbst sich in einer Zeichnung porträtiert. Seine Bilder zeichnen eine popkulturell verankerte Geschichte der Gewalt im jüngeren Westeuropa, obwohl sie – und das ist das absolut Außergewöhnliche – kaum Gewalt im eigentlichen Sinne zeigen.

Trotzdem meint man, sie überall unter dem dünnen Firnis brodeln zu erkennen. Stéphane Mandelbaum wurde nur 25 Jahre alt. Ermordet nach einem missglückten Kunstraub, die Umstände sind bis heute nicht genau geklärt. In gerade zehn Jahren hat er ein Œuvre geschaffen, das in jedem Sinne so gewaltig wie unabgeschlossen ist.