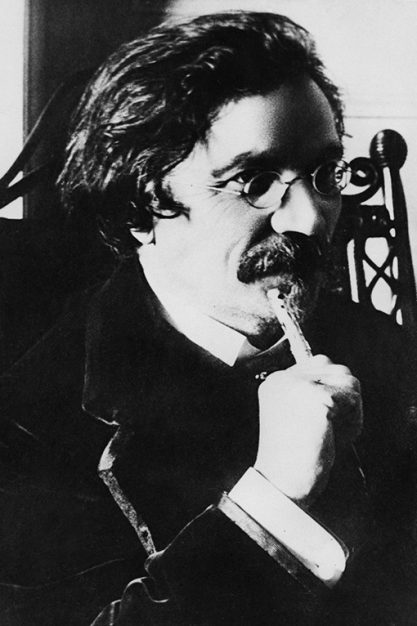

Der Schnurrbart ist schuld! Immer wieder wurde Scholem Alejchem »der jüdische Mark Twain« genannt. Das ist erstaunlich, vergleicht man die Bücher der beiden miteinander. Sicher trägt eine Figur wie der naiv-sorglose Mottl, der Kantorssohn aus Alejchems gleichnamigem Roman, Züge von Huckleberry Finn. Im Grunde aber liegen Welten zwischen beiden Schriftstellern. Schaut man sich allerdings historische Porträtfotos der beiden an, wie sie verwegen hinter ihrem stattlichen Walrossbart hervorlinsen, liegt auf der Hand, wie es zu dem Vergleich kam.

Am 13. Mai jährt sich der Todestag von Scholem Alejchem zum 100. Mal. Neben Mendele Moicher Sforim (1836–1917) und Jizchok Leib Perez (1852–1915) galt Alejchem schon zu Lebzeiten als wichtigster jiddischsprachiger Schriftsteller. Am Tag seiner Beisetzung auf dem Arbeiterfriedhof in Brooklyn blieben die jüdischen Läden in New York geschlossen – und mehr als 150.000 Menschen sollen am Straßenrand den Trauerzug gesäumt haben.

Broadway Noch populärer wurde er postum, nachdem sein Schwiegersohn Isaak Dow Berkowitz die Bücher Alejchems ins Hebräische übersetzt hatte. Eines nach dem anderen konnte so nun auch in anderen Sprachen erscheinen, sodass auch viele Nichtjuden sie lesen konnten. Am bekanntesten aber machte ihn die – wenn auch stark veränderte – Musicalfassung von Tewje, der Milchmann, die 1964 am Broadway unter dem Titel Fiddler On The Roof uraufgeführt wurde.

Eigentlich hieß Scholem Alejchem ja Scholem Rabinowitsch. Er wurde 1859 im ukrainischen Perejaslaw als Sohn eines Gutspächters geboren, der mit Holz und Getreide handelte. Sein Pseudonym nahm er erst nach seinen ersten Veröffentlichungen in jiddischer Sprache in den 80er-Jahren an. Parallel zur russischen Fachschule studierte er auch die Tora und begann danach als Hauslehrer bei einem reichen Gutsbesitzer. Mit seiner Schülerin Olga las er die großen Werke der Weltliteratur und heiratete sie 1883. Etwa zeitgleich begann er, auf Jiddisch zu schreiben, nachdem er zuvor schon auf Hebräisch und Russisch Texte verfasst hatte.

Insgesamt 28 Bände mit Romanen, Erzählungen, Theaterstücken und Essays umfasst die Gesamtausgabe seiner Werke. Als Herausgeber der Sammelbände Di Jydische Folkss-Bibliotek (1888/89) erwarb er sich zudem Verdienste, was die Normierung der jiddischen Schriftsprache angeht.

pleite Als sein Schwiegervater 1885 starb, war Scholem Alejchem plötzlich ein reicher Mann. Mit Olga zog er nach Kiew, verzockte aber das gesamte Vermögen an der Börse. Nach seiner Pleite widmete er sich ab 1890 ausschließlich dem Schreiben. In rascher Folge entstanden seine Bücher, in denen er der Welt des Ostjudentums ein literarisches Denkmal setzte.

»Aus ihm spricht die Stimme eines ganzen Volkes, das Armut, den ständigen Schikanen und Bedrohungen mit einer Form intellektueller Bewältigung begegnet, die bewundernswert ist«, schreibt Armin Eidherr im Nachwort seiner gerade erschienenen Neuübersetzung von Tewje, der Milchmann. Dem harten Alltag, der Armut und den Judenpogromen stellen die tragischen Helden Scholem Alejchems die tröstliche Macht ihres Glaubens entgegen. Naiv sind sie, aber herzensgut. Überzeichnet, Karikaturen ihrer selbst – das aber macht sie so sympathisch.

Der »Luftmensch« Menachem Mendel etwa aus dem gleichnamigen Roman (1892), der als Makler, Geldverleiher, Heiratsvermittler, Schriftsteller und Versicherungsagent sein Glück versucht und reich werden will, ist solch eine Figur. Für seine Ehefrau, der er seine Erlebnisse in Briefen schildert, sind seine Unternehmungen alles nur »Ohrfeigengeschichten«. Am Ende bleibt ihm nur die Flucht ins gelobte Amerika wie so vielen Figuren von Alejchem. Auch in seiner Geschichte Mottl, der Kantorssohn (1922) sucht der Protagonist in den USA nach einem besseren Leben. In Kasrilewke bricht er auf, um der Enge des Schtetls zu entkommen. Sein Leidensweg führt über Brody, Lemberg, Wien, Antwerpen und London schließlich nach New York. Dort aber nehmen die Prüfungen kein Ende, denen er stets mit jugendlichem Optimismus begegnet.

tewje Am bekanntesten aber ist freilich seine Figur Tewje, der Milchmann (1894/ 1916), der vielen als Schtetlroman schlechthin gilt und vom allmählichen Versinken einer vormals geordneten Welt erzählt. Der Held Tewje sei eine Art »neuer Hiob«, der die Schicksalsschläge in seinem Leben mit Witz und Gottvertrauen meistert, schreibt Armin Eidherr. Und Schicksalsschläge gibt es jede Menge in Tewjes Leben.

Er gelangt zu Reichtum, weil er zwei verirrten Damen aus dem Wald heraushilft und dafür fürstlich belohnt wird. Ehefrau Golda will das Geld erst gar nicht annehmen. »Das ist koscheres Geld«, muss Tewje ihr erst versichern. Dummerweise überlässt er das Geld einem windigen Spekulanten, der damit sofort verschwindet. Wie gewonnen, so zerronnen. Zum Glück bleibt ihm noch die alte Kuh, mit der er durch viel Fleiß sein Auskommen als Milchmann findet.

Zudem kommt dem armen Tewje eine Tochter nach der anderen abhanden. Obwohl er immer die Hoffnung hegt, sie an eine gute Partie gewinnbringend zu verheiraten. Die älteste, Zeitel, ist schon einem reichen Mann versprochen. Sie aber weint herzerweichend, sodass der gutmütige Vater sie doch ihren geliebten Schneider heiraten lässt. Die zweitälteste, Hodel, verguckt sich in einen Revoluzzer und folgt ihm hinter den Ural. Die dritte, Chava, liebt einen Goj und wird verstoßen. Während die vierte, Sprinze, von einem Tunichtgut aus reichem Hause sitzengelassen wird und ins Wasser geht.

Israel Lediglich die Jüngste, Bejlke, heiratet wirklich einen Reichen. Mit dem Resultat, dass sie tatenlos zusieht, wie der ihrem Vater nahelegt, das Land zu verlassen und nach Israel auszuwandern – nur, weil er sich vor seinen reichen Freunden des armen Schwiegervaters schämt. Geld verdirbt eben den Charakter.

Auch Scholem Alejchem selbst suchte schließlich sein Glück in der Fremde und emigrierte 1905 nach Amerika, wohin er vor den Pogromen in Russland floh. Mehrmals noch kehrte er nach Europa zurück. Glücklich wurde er weder in der Alten noch in der Neuen Welt, wie sich aus seinen vielen nachgelassenen Briefen entnehmen lässt. Sein Gottvertrauen aber war – wie bei seinen Figuren – bis zuletzt ungebrochen.

Scholem Alejchem: »Tewje, der Milchmann«. Übersetzt von Armin Eidherr. Manesse, München 2016, 288 S., 24,95 €