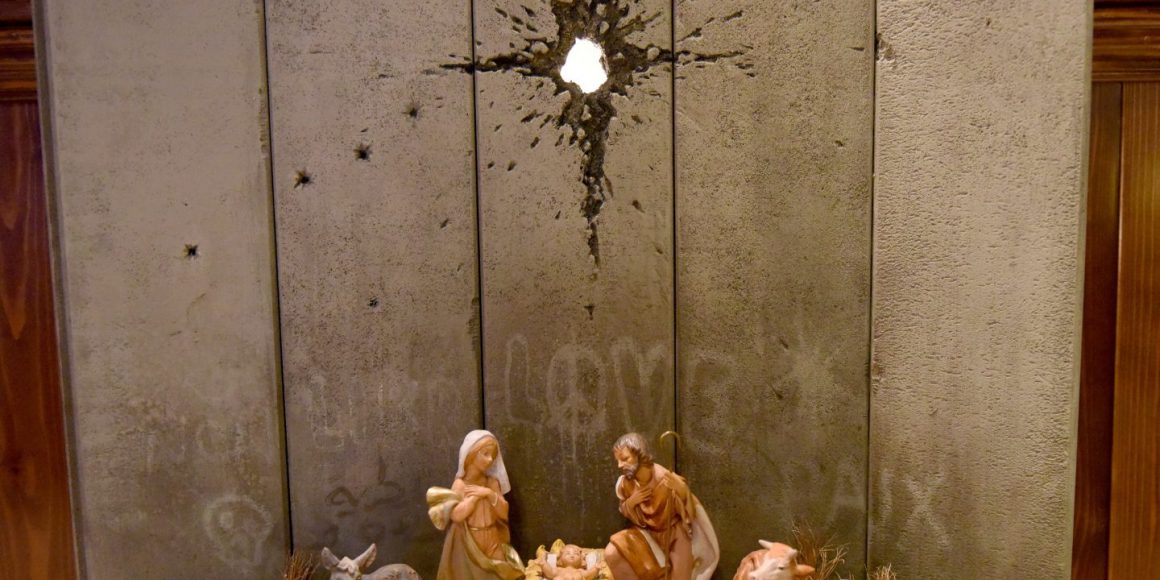

Es ist ein Krippenspiel der besonderen Art, das der berühmte britische Street-Art-Künstler Banksy im von ihm mitgestalteten Walled-Off Hotel in Bethlehem pünktlich zu Weihnachten präsentieren will. Zu sehen sind die üblichen Figuren: Maria und Josef, Ochs und Esel sowie das Jesuskind auf Stroh.

Doch dahinter ist eine Wand aus grauen Betonstelen mit einem Einschussloch zu sehen, das sternförmige Detonationsspuren ziert. Zudem runden Graffiti mit den Worten »Love« und »Paix« das Bild ab. »The Scar of Bethlehem« heißt das Ganze, zu deutsch »Die Narbe von Bethlehem« und in Anlehnung an den »Star of Bethlehem«.

Der britische Künstler leidet offenbar an einer chronischen Israel-Obsession.

ANSCHLÄGE Wie bereits andere Artefakte des Briten, so richtet sich auch dieses gegen die Sicherheitsanlagen, die Israel als Reaktion auf die palästinensischen Selbstmordattentate erbaut hatte. So weit, so einfallslos. Denn die Geburt von Jesus im Stall zu Bethlehem als Plattform zu instrumentalisieren, um eine politische Botschaft zu verpacken, hatten vor Banksy schon einige hundert anderer Künstler oder Karikaturisten. Die Idee ist also so originell wie der Satz »Nie wieder schweigen zu Antisemitismus und Judenhass«.

Zudem hat der britische Künstler offenbar eine chronische Israel-Obsession. So ließ er vor zwei Jahren eine Schauspielerin, die als Queen Elisabeth II. verkleidet war, durch das Westjordanland ziehen, wo sie sich für die 100 Jahre zuvor von Großbritannien verabschiedete Balfour-Erklärung entschuldigte, die die Gründung einer jüdischen Heimstätte in Palästina vorsah.

Offensichtlich sieht Banksy in der Existenz des Staates Israel ein Problem. Immer wieder skizziert er dabei die Palästinenser ausschließlich als Opfer. Genau das sollte zu der Frage führen, ob Banksy denn wirklich glaube, dass diese nicht auch handelnde Akteure sein können, die durchaus in der Lage sind, eigene Entscheidungen zu treffen, für die sie dann verantwortlich sind?

Die Deutsche Welle feiert das Krippenspiel als große »Gesellschaftskritik«.

ARABER Zweifellos hat diese Perspektive einen paternalistischen, ja sogar rassistischen Unterton, und der ist eigentlich gegen die Palästinenser gerichtet. Und wenn er schon wieder einmal die Situation in Bethlehem anspricht und die Heilige Familie deswegen in Stellung bringt: Warum klammert der britische Künstler die Drangsalierung arabischer Christen durch Muslime so konsequent aus?

Auch die Verbindung zwischen der Geburtsszene im Stall und der vermeintlich mörderischen Besatzungsmacht Israel in Gestalt des Einschusslochs in den Betonstelen weckt Assoziationen an das Bild von den Juden als potenzielle Jesusmörder. Ist das intendiert oder fehlt Banksy einfach nur das Wissen darüber?

Viel interessanter als die eigentliche Installation in Bethlehem sind aber die Reaktionen auf diese. Alle deutschsprachigen Medien zitieren dabei den Walled-Off-Hotelmanager Wissam Salsaa. »Es ist eine großartige Möglichkeit, die Geschichte von Bethlehem, die Weihnachtsgeschichte, auf eine andere Art und Weise zu erzählen.«

VERACHTUNG Die Installation soll angeblich Menschen dazu bewegen, über die Situation der Palästinenser nachzudenken. Banksy würde versuchen, »eine Stimme für diejenigen zu sein, die nicht sprechen können« und schaffe »eine neue Art des Widerstands durch die Kunst«. Man kann ja viel über die Lage der Palästinenser sagen, nur das Märchen, dass sie keine Stimme hätten oder nie Gehör finden würden, wird durch ständige Wiederholung auch nicht unbedingt wahrer.

Zur Erinnerung: Die Schutzmauer musste Israel als Reaktion auf die palästinensischen Selbstmordattentate bauen.

Ganz aus dem Häuschen vor Begeisterung über »Banksys neuesten Streich in Bethlehem« geriet man bei der Deutschen Welle, wo das Krippenspiel als große »Gesellschaftskritik« gefeiert wird. Irgendwie scheint man den Begriff dort nicht ganz verstanden zu haben.

Bemerkenswert auch der Hinweis in dem Beitrag über ein anderes Kunstwerk von Banksy, das bei einer Versteigerung vor wenigen Wochen mehr als elf Millionen Dollar einbrachte. Zu sehen war das britische Unterhaus, nur waren alle Politiker durch Affen ausgetauscht – normalerweise gehört diese Art der Darstellung eines Parlaments und seiner Mitglieder durchaus zur Bildersprache von Feinden der Demokratie.