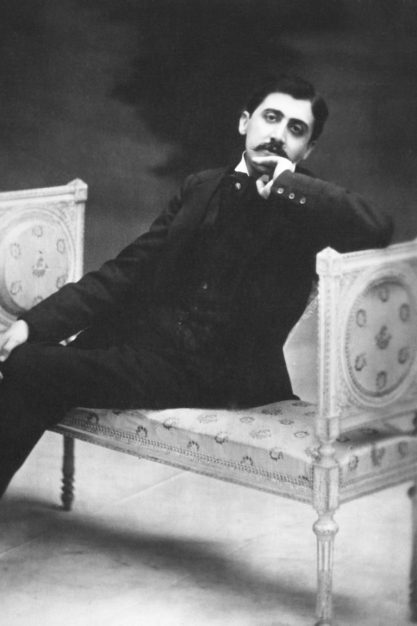

Als Marcel Proust am 18. November 1922 in Paris starb, lag das Jahrhundert seiner weltweiten Wirkung noch vor ihm. Auf Tausenden von Seiten hatte der französische Schriftsteller der Welt nach dem Ersten Weltkrieg seine »Recherche« hinterlassen: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ein großer, unabgeschlossener Roman, dessen Druckfahnen Proust noch auf seinem Sterbebett mit unzähligen Korrekturen versah.

Die Pariser Salons der Jahrhundertwende hat er uns überliefert wie die abgedunkelten Häuser der Hauptstadt während des Krieges, die glänzenden Empfänge, die Soireen, Konzerte, die Gespräche, den Tratsch ebenso wie die unausgesprochenen Gerüchte, Andeutungen, die begehrlichen Blicke der Liebe – und eine in seinem Werk immer wiederkehrende Frage: Wer ist Jude? Wer eine Jüdin? Wie lassen sie sich erkennen? Wie unterscheiden sie sich von den guten alten katholischen Franzosen und Französinnen?

Marcel Proust ist einer der ersten Chronisten der Dreyfus-Affäre – und der wichtigste.

Marcel Proust ist einer der ersten Chronisten der Dreyfus-Affäre – und der wichtigste. 1894 hatte der französische Generalstab den Offizier Alfred Dreyfus verhaftet und völlig überstürzt des Hochverrats bezichtigt, eilig verurteilt und symbolträchtig degradiert. Er wurde auf die Teufelsinsel bei Cayenne in Französisch-Guyana in vollkommene Isolation verbracht.

ANTISEMITISMUS Dreyfus war Jude. Darum hatte ihn der Generalstab im Verbund mit der Gesellschaft vorschnell auf der Grundlage eines nachlässig erstellten grafologischen Gutachtens verurteilt. Aufgebrachte Menschenmassen demonstrierten auf den Straßen von Paris gegen den vermeintlichen Verräter der Nation, der wieder und wieder seine Unschuld beteuerte. Andere traten für den Verurteilten ein; an ihrer Spitze Emile Zola, der den flammenden Aufruf »J’accuse« veröffentlichte, eine einzige Anklage gegen den um sich greifenden Antisemitismus. Jahre später wurde Dreyfus aus der Verbannung zurückgeholt und rehabilitiert.

Nach eigenem Bekunden war Marcel Proust einer der ersten Dreyfusards. Sein Roman verfolgt die Affäre bis in die feinsten Verästelungen der französischen Gesellschaft, die einen Unschuldigen verurteilte, die Juden wie Jüdinnen nicht mehr zu ihren Abenden einlud, über die Nasen von »Israeliten« nachsann oder sie als Konvertiten enttarnte. Vor allem der feine Antisemitismus kommt in der »Recherche« zur Sprache, der aristokratische Hochmut wie der Einspruch Einzelner. Die Affäre eines Einzelnen ist die Affäre aller, hatte der spätere französische Premierminister Georges Clemenceau gesagt und auf die Werte der Republik gepocht, auf Gewaltenteilung, Menschenrechte, die Gleichheit aller vor dem Gesetz.

Kein Autor hat diese aufrüttelnde Affäre so intensiv in allen ihren Facetten erzählt wie Marcel Proust. 1871 als Sohn einer jüdischen Mutter und eines katholischen Vaters in eine wohlhabende bürgerliche Familie hineingeboren, war der Riss, der durch die französische Gesellschaft ging, ihm von früh auf vertraut. Aus diesem Riss und der Zerrissenheit seiner nächsten und auch ferner Menschen schuf der hochbegabte Marcel die beiden Portalfiguren seiner »Recherche«, Swann und Bloch, Juden, die uns der Erzähler in ihrer ganzen Ambivalenz von Selbstbehauptung und Selbstverleugnung, von Assimilation und Ausgrenzung vor Augen führt.

FIGUREN Prousts Erzähler scheut nicht die drastische Zeichnung seiner Figuren. Als Bloch den Salon betritt, erscheint er ihm »als Israelit, der seinen Einzug hält, als käme er aus der tiefsten Wüste, mit hyänenhaft gekrümmtem Leib, schräggestelltem Kopf und unter unaufhörlichen ›Salaams‹, anzuschauen wie ein Jude von Decamps«, einem zeitgenössischen Maler orientalischer Szenen.

Die jüdischen Figuren bei Proust sind nicht eindeutig, sondern verändern sich über die lange Wegstrecke seines Werkes. »Alle haben vergessen, dass ich jüdisch bin. Ich nicht«, hat Proust gesagt. Sein Judentum ist der »Elefant im Raum«. So hat Andreas Isenschmid seinen wichtigen Essay über Proust und das Jüdische betitelt, der dessen Herkunft – die jüdisch-katholische Kindheit, seine Freundschaften, was er las – entfaltet. Aus diesen Lebensmomenten wurden Schreibmotive, die wir heute lesen können.

Wie wohl nur Kafka gab Proust ein anschauliches Bild vom jüdischen Leben seiner Zeit.

Große Literatur ist immer auch Geschichtsschreibung. Wie wohl nur Kafka hat Proust uns ein anschauliches Bild vom jüdischen Leben seiner Zeit gegeben, wenn nicht des ganzen Lebens, so doch eines Teils davon. Es ist ein Bild des modernen Judentums. Ein »dejudaisiertes Judentum«.

Diesen Begriff prägte der niederländische Schriftsteller Siegfried Jean van Praag 1937. Proust bezeuge einen »judaisme déjudaisé«, ein Judentum, das sich seiner Wurzeln, seiner Tradition nicht sicher sei.

Die israelische Historikerin Shulamit Volkov hat diesen Begriff für die deutsch-jüdische Geschichte fruchtbar gemacht, Hannah Arendt hat dieses Konzept ins Zentrum ihres Buches über die totale Herrschaft gestellt: »Dieses Bemühen, Juden zu bleiben und sich doch vom ›Juden überhaupt‹ zu unterscheiden, hat dem assimilierten Judentum seinen Stempel aufgedrückt und das hervorgebracht, was man einen jüdischen Typus nennen könnte, eine Menschenart mit bestimmten, festgelegten psychologischen Problemen und gesellschaftlichem Benehmen. Juden hörten für ihre Umwelt wie für ihr eigenes Bewusstsein auf, Menschen einer bestimmten Religion zu sein, und wurden stattdessen Menschen mit bestimmten Eigenschaften, die man jüdisch nannte.«

HOMOSEXUALITÄT Das zweite große Thema in der »Recherche« ist die Homosexualität. Ganz mutig und vollkommen frei hat Proust homosexuelle Charaktere in die Literatur einziehen lassen. Sie sind von seinen jüdischen Figuren nicht zu trennen, sondern bilden in seinem Verständnis, also dem seiner Zeit, eine »race maudite«. So hat Proust 1908 einen Essay genannt, in dem er den Ähnlichkeiten von Juden und Homosexuellen nachgeht, ihrem wechselseitigen Erkennen, den erlittenen Zurücksetzungen, dem Bemühen, dazuzugehören.

Das Judentum kommt bei Proust auch zur Sprache, wenn von ihm nicht die Rede ist. Es hat ihn unablässig beschäftigt. Ob man die »Recherche« deshalb einen jüdischen Roman nennen darf, wie Andreas Isenschmid es getan hat, sei dahingestellt.

Eines ist gewiss: Marcel Proust hat in seinen Figuren und Motiven, durch seine Gestaltung der Zeit, die berühmte »mémoire involontaire« wie durch die aufgenommene Zeitgeschichte völlig neue Dimensionen im Lesen, Erkennen und Fühlen eröffnet. Die wiedergefundene Zeit heißt der letzte Teil seiner »Recherche« verheißungsvoll. Marcel Proust hat uns in unvergesslichen Szenen und Bildern ein drittes Spektrum – es ist bei ihm immer mehr als ein Thema – eröffnet, an das wir uns im November 2022 erinnern: das eigene Sterben wie den Tod der anderen.

Der Autor ist Literaturwissenschaftler und Editor at Large des Suhrkamp Verlags.