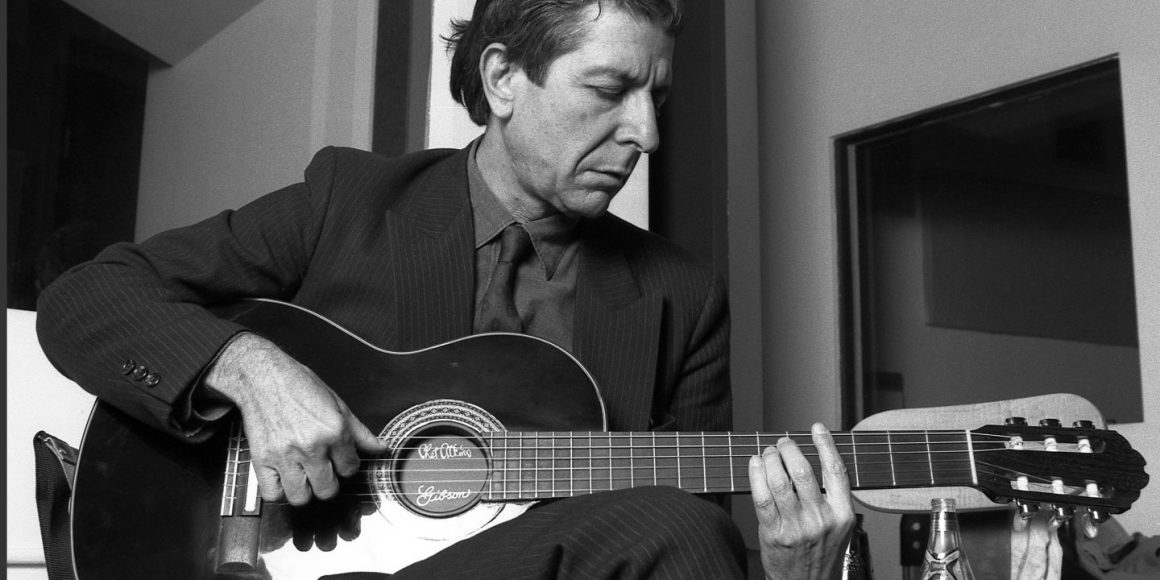

An seinem Song »Hallelujah« soll er mindestens sieben Jahre gefeilt haben. Kein Wunder, dass das Porträt des Sängers und Komponisten Leonard Cohen von 2021 den Song direkt imTitel erwähnt. »Hallelujah: Leonard Cohen, ein Leben, ein Lied« zeichnet ausführlich die wechselvolle Karriere des kanadischen Künstlers mit seinen jüdischen Wurzeln nach.

Cohen war bereits ein erfolgreicher Schriftsteller (»Beautiful Losers«, »Blumen für Hitler«), bevor er sich entschloss, eine Art moderner Minnesänger zu werden. Sehr schön zu beobachten ist der indignierte Blick von Cohen, als er in einem Interview als »Popsänger« bezeichnet wird.

Immerhin verzichtet er darauf, sich selbst vorzustellen, weil er (zu Recht) davon ausgehen kann, dass die meisten Menschen seine exzentrische Karriere am Rande der Musikindustrie mehr oder weniger aufmerksam verfolgt haben. So begründet er sein mehrjähriges Sabbatical in einem Zen-Kloster nicht nur mit einem Alkoholproblem, sondern auch damit, dass er dem Showbusiness keine Zukunft mehr zutraute.

Fehlschläge und erstaunliche Comebacks

Damit die von diversen Krisen, Affären, Fehlschlägen, Depressionen und erstaunlichen Comebacks gekennzeichnete Karriere nicht in einem »und dann und dann« verläppert, haben die Filmemacher einen der bekanntesten Cohen-Songs ins Zentrum der Erzählung gerückt: »Hallelujah« vom Comeback-Album aus dem Jahr 1984, »Various Positions«. Die Geschichte dieses Songs und des Albums ist zwar bekannt - aber so gut, dass man sie sich gerne noch einmal ausführlich erzählen lässt.

Man erfährt so, dass Cohen viele Jahre an dem Text feilte, unzählige Strophen verfasste und verwarf, schließlich eine spirituell religiöse Fassung und eine säkulare Version entwickelte, die er bevorzugt live performte. Man erfährt auch, dass die Arbeit am Album von den Beteiligten als äußerst befriedigend erfahren und als »Chef d’Oeuvre« wahrgenommen wurde. Nur nicht vom Chef des »Columbia«-Labels, der sich schlicht weigerte, das Album in den USA zu veröffentlichen. So blieb »Hallelujah« zunächst unerhört, um dann auf Umwegen eine erstaunliche Karriere zu machen, deren Stationen mit Namen wie John Cale, Jeff Buckley, Shrek oder Rufus Wainwright verbunden sind.

Triumphales Comeback

Einmal populär geworden, geriet die doppelbödige Hymne dann aber unversehens zu einer Nummer-Sicher-Sache für Emotionen auf Knopfdruck, die den Song schwer erträglich machte. Ironischerweise wurde die populärste Komposition von Cohen lange nicht mit seinem Namen verbunden, sondern mit dem seines Interpreten: eben dem früh verstorbenen Jeff Buckley.

Als Cohen einmal sagt, dass er es vorziehen würde, wenn der Song eine Zeit lang nicht mehr gesungen werden würde, wertet der Film das als koketten Witz. Der Musiker könnte damit aber durchaus richtig gelegen haben, wenn man sieht, wie all die Interpret:innen ihren eigenen Senf zu dem Lied beisteuern. Richtiger jedenfalls als mit der Wahl seiner Managerin, die 2004 sein Vermögen veruntreute, was den damals 70-Jährigen dazu zwang, nach 15 Jahren wieder auf Tournee zu gehen. Die wiederum bescherte ihm ein triumphales Comeback und führte seine Karriere zu einem späten Höhepunkt.

Augenzwinkernde Ironie

All dies breitet der Film bis hin zum Tod des Künstlers im November 2016 mit zahlreichen Zeitgenossen, Weggefährtinnen und reichlich Archivmaterial derart minutiös aus, dass man kaum umhin kommt, nach »Hallelujah: Leonard Cohen, ein Leben, ein Lied« alte Cohen-Platten rauszusuchen, um sich auf eine nachholende Spurensuche zu begeben. Es muss ja nicht unbedingt »Hallelujah« sein. Denn auch der Hintergrund der viel gepriesenen spirituellen Suche von Leonard Cohen hat sich in der letzten, sehr entspannten Werkphase in eine augenzwinkernde Ironie transformiert. Nicht zum Schaden des Künstlers.

»Hallelujah: Leonard Cohen«, Sonntag, 18. Mai, 10.40 - 12.35 Uhr, Arte (ab sofort in der Mediathek).