In seinem Buch Sing mit Schmerz und Zorn, das der Aufbau-Verlag 2004 zum 80. Geburtstag meines Vaters verlegt hat, schildert er eine Anekdote, die sich 1945 im Lager Bergen-Belsen zugetragen hat.

Mein Vater war damals nach einer langen Odyssee, die ich gleich in Stichpunkten schildern werde, wegen seiner Englisch-, Deutsch- und Polnischkenntnisse Dolmetscher der amerikanischen Armee. Seine Einheit war in Northeim stationiert, und dort am Bahnhof traf mein Vater, der damals dachte, der einzige jüdische Überlebende zu sein, weil er von seinem letzten Todesmarsch geflüchtet und von einer amerikanischen Panzerpatrouille bewusstlos aufgefunden worden war, dort in Northeim traf er also die ersten jüdischen Überlebenden nach der Kapitulation.

Suche Es war eine Gruppe Frauen. Mein Vater fragte sie, wohin sie fuhren – die Eisenbahnen gingen wieder seit ein paar Tagen –, und sie antworteten ihm, sie wollten nach Bergen-Belsen, dort solle es ein Lager mit vielen Überlebenden geben. Mein Vater wusste nicht, ob seine Mutter und seine Schwestern noch am Leben waren. Sein Vater, David Lustiger, und sein kleiner Bruder Samuel waren in Auschwitz umgebracht worden. Er ging zu seinem Kommandanten und bat um Beurlaubung. Der Kommandant gab einem Soldaten die Order, meinen Vater in einem Jeep nach Bergen-Belsen zu fahren.

Bergen-Belsen war eine Art Sammellager. Seit März 1944 waren dort Tausende Häftlinge aus anderen KZs inhaftiert, ab August kamen auch Frauen aus anderen Arbeitslagern aus dem Osten hinzu. 8000 Frauen wurde alleine aus Auschwitz nach Belsen deportiert. Ab Ende 1944 war das bereits überbelegte Lager Ziel zahlreicher Todesmärsche aus den frontnahen KZs gewesen. Als das Lager am 15. April 1945 von der britischen Armee befreit wurde, hatten dort 60.000 Menschen überlebt, von denen innerhalb weniger Wochen 14.000 Frauen an Unterernährung, Erschöpfung und Seuchen starben.

Mein Vater suchte Angehörige. Fand sie nicht. Traf aber einen alten Freund seines verstorbenen Vaters. Als dieser hörte, dass mein Vater Englischkenntnisse besaß, bat er ihn, beim Aufbau der jüdischen Selbstverwaltung in Bergen-Belsen zu helfen. Mein Vater sagte für eine kurze Zeit zu, da er weiter nach Angehörigen suchen wollte, und bekam ein Büro im Verwaltungsblock zugewiesen.

Eines Tages kündigte ein britischer Offizier an, dass der Violinist Yehudi Menuhin ein Konzert für die Überlebenden geben wolle. Mein Vater beteiligte sich an den Vorbereitungen dieses Konzerts. Menuhin trat im sogenannten Rundbau, dem früheren Offizierskasino der Wehrmacht, auf und meinen Vater rührte die Schönheit und Harmonie seines Spiels zu Tränen.

Warum erzähle ich diese Anekdote? Aus einem einzigen Grund, weil mein Vater sie in seinem Buch erwähnt, weil er sie für erwähnungswürdig hält.

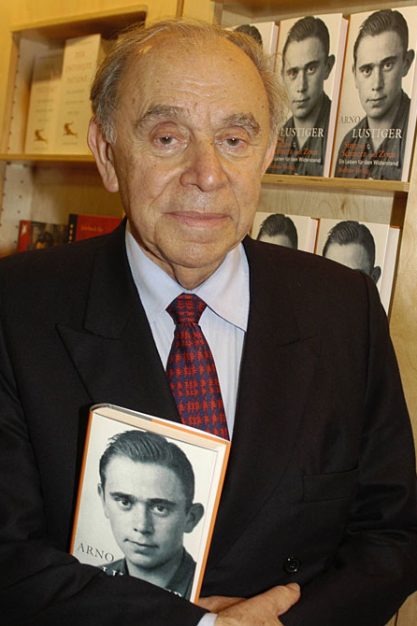

memoiren Als der Cheflektor des Aufbau-Verlags meinem Vater den Auftrag gab, ein Buch über sein Leben zu schreiben, dachte er, mit Recht, dass es eine wunderbare Idee sei, den Historiker Arno Lustiger auf das Leben des Menschen A.L. blicken zu lassen. Ihm schwebte eine Art Rückblick vor. Und wer meinen Witze erzählenden, lebensfrohen, Gänsebraten verzehrenden Vater gekannt hat, der weiß, was sich Herr Strien in seinen optimistischen verlegerischen Träumen erhofft hatte: eine Geschichte über einen 19-Jährigen, der in das Zwangsarbeitslager Annaberg in Schlesien deportiert wird und dann in das Lager Otmuth und dann in das Lager Blechhammer, das ein Nebenlager von Auschwitz ist – die Geschichte eines Jungen, dem die Auschwitz-Nummer A5592 eintätowiert wird.

Mein Vater hat das durchgemacht und überlebt, was später mit dem Sammelbegriff »Schoa« umschrieben wurde, die Vernichtung des europäischen Judentums. Und nach Auschwitz, das für viele von uns auch heute noch ein Wort ist, das Schrecken und Betroffenheit zu erzeugen vermag, war sein Leidensweg noch nicht zu Ende.

Im Januar 1945, als sich die Rote Armee dem Lager näherte, in dem mein Vater inhaftiert war, trat er bei minus 20 Grad seinen ersten Todesmarsch an. Er war damals 20 Jahre alt. Die Häftlinge marschierten 30 Kilometer pro Tag, praktisch ohne Verpflegung, im Schnee, in der Kälte. Wer nicht mehr marschieren konnte, wurde mit einer Maschinengewehrsalve erschossen und am Wegrand liegengelassen.

Mein Vater gelangte ins Konzentrationslager Groß-Rosen und danach ins KZ Buchenwald und danach nach Langenstein, wo er fünf Wochen blieb und unter Aufsicht der SS und zivilen Personals einen Tunnel grub. Später sollte mein Vater erfahren, dass die SS dort die Parole »Vernichtung durch Arbeit« ausgegeben hatte.

Als sich die amerikanische Armee Anfang April dem Lager näherte, kam der Befehl zum Evakuierungsmarsch, der sich ebenfalls als Todesmarsch erweisen sollte. Mein Vater beschreibt in seinem Buch diesen letzten Todesmarsch, seine Flucht und Rettung (er rannte davon, irrte durch den Wald, brach zusammen und wurde von einer amerikanischen Panzerpatrouille gefunden und ins Lazarett eingewiesen) wie auch die anderen Etappen seines Lebens: das Wiedersehen mit seinen Angehörigen in der Nähe von Ludwigsdorf in einem KZ, die »Schmuggeltour« durch die Besatzungszone als heimatloser Ausländer, die Registrierung im Displaced Person Camp Zeilsheim.

andeutungen Ich kann mich ganz genau an den Anruf der verstörten Lektorin erinnern. Mein Vater hatte gerade sein Manuskript abgegeben, das Manuskript über sein Leben, das pünktlich zu seinem 80 Geburtstag erscheinen sollte. Es war ein Wälzer von über 300 Seiten geworden – wobei er seinem eigenen Leben, seinem eigenen Leidensweg nur 60 Seiten zu widmen gewillt gewesen war.

Worüber er stattdessen geschrieben hatte? Über Tikkun Olam, die Verbesserung der Welt, über den jüdischen Widerstand, über Juden in den sozialistischen Bewegungen, über die jüdische Kampforganisation ZOB, über den jüdischen Militärverband ZZW, über Ghettokämpfer und Partisanen.

»Können Sie ihn nicht überreden, über sein Leben zu schreiben?«, flehte mich die Lektorin an. »Werte Frau«, habe ich geantwortet, »das ist sein Leben.«

Mein Vater hat seiner Zeit in Auschwitz anderthalb Seiten gewidmet. An persönlicher Information erfahren wir Folgendes: dass er Pantinen mit Holzsohlen trug und Schnürsenkel Mangelartikel waren. In einem Nebensatz erklärt er, warum. Mit offenen Schuhen konnte man sich die Füße leichter verletzen und auch das Schritttempo nicht einhalten. Wer Einbildungskraft besitzt und Einfühlungsermögen, wer sich an diese Schrecken heranwagt, der liest zwischen den Zeilen, was mein Vater verschweigt. Verschweigt er seinen Leidensweg aus Zurückhaltung? Scheu? Weil er so erzogen wurde? Ja, bestimmt auch. Und, weil man so einen, mit diesem Leben, zum Sprechen bringen muss, Schritt für Schritt, Frage für Frage, mit Geduld, Delikatesse und Empathie.

Die meisten Opfer haben geschwiegen, auch weil im Nachkriegseuropa mit der euphorischen Aufbruchsstimmung, im Deutschland des Wirtschaftswunders kein Platz, nicht einmal ein Plätzchen für ihre Geschichten war. Mein Vater war einer der Wenigen und Ersten, der den Zeitzeugen und ihren Erzählungen in der offiziellen Geschichtsschreibung Raum verschafft hat. Dies ist sein Verdienst.

bibliothek Aber kommen wir zur Anekdote in Bergen-Belsen zurück. Mein Vater schrieb, ich zitiere: »Die Musik Menuhins erinnerte uns daran, dass Leben nicht allein Verfolgung, Not und Sterben sein musste.«

Nein, diese von allen verpönten, mehrsprachigen Ostjuden haben sich Kultur nicht so einfach nehmen lassen. Auch nicht nach dem Krieg. Auch nicht im KZ. Von keinem. Nirgends. Nie.

Wer meinen Vater gekannt hat, der weiß etwas von seiner Lesewut. Er hat die Schule nie abschließen können, denn er kam ins KZ, und was er sich nach dem Krieg an Büchern in neun Sprachen zusammengekauft hatte, während er sich eine Existenz aufbaute, war ihm Trost, Erziehung, Vater, Rat, Schule zugleich.

Kurz vor seinem Tod beschloss er, diese Bibliothek aufzulösen. »Welche Bücher willst du eigentlich?«, fragte er mich eines Nachmittags. »Das Erste, das du dir nach dem Krieg gekauft hast«, sagte ich. Mein Vater stand auf, ging in sein Arbeitszimmer und kam mit einem kleinen, roten Bändchen zurück, einer Zitatensammlung in Latein. Er hatte sie mit 24 Jahren in einem Antiquariat erstanden, trotz allem, vor allen Dingen seiner Lebenserfahrung zum Trotz. Dieser Glaube an die Zivilisation, an die Kultur, diese Sehnsucht nach einem Raum des Dialogs, zu dem jeder aus dem ihm eigenen Ursprung kommen kann, auch das ist sein Erbe.

Text der Rede von Gila Lustiger anlässlich der Steinsetzung für ihren Vater Arno Lustiger sel. A. am 17. Mai in Frankfurt