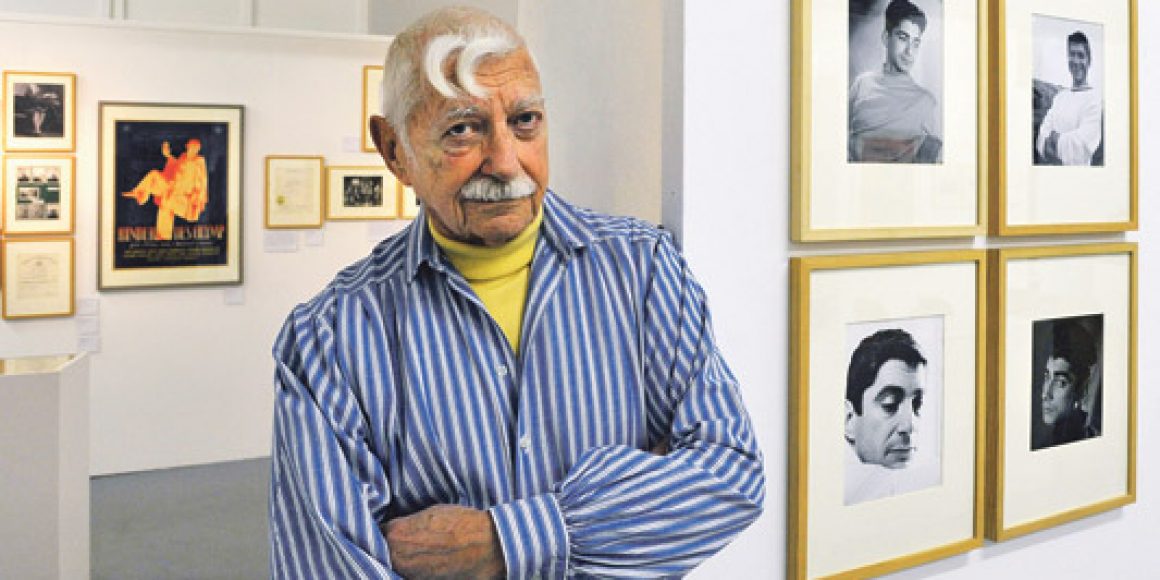

Eine wirklich ziemlich kesse Locke ziert Harry Raymons volles, silbernes Haar. Das fällt sofort auf. Der Mann ist mittlerweile 86 Jahre alt, und man denkt, ganz schön mutig von dem Kerl. Ob man sich das selbst auch noch trauen würde? In so einem hohen Alter?

Harry Raymon kommt natürlich eine geschlagene Stunde zu spät zu dem vereinbarten Interview. Eben so, wie sich das für einen Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor, Pantomimendarsteller, Synchronsprecher und was weiß Gott noch alles gehört.

Doch Raymon fängt einen sofort ein – mit seinem weltmännischen Charme, dem gewinnenden Lachen und der unglaublichen Vitalität. Aus München ist Raymon angereist. Im Schwulen Museum Berlin im Stadtteil Kreuzberg findet eine umfangreiche Ausstellung über den Mann mit der Silberlocke statt, die nach seiner Autobiografie genannt ist: Einmal Exil und zurück.

Schauspielausbildung Er kann auf ein wildes, leidenschaftliches Leben zurückblicken und auf ganz große Filmgeschichte dazu. »Mit Tony Curtis stand ich auf der Bühne in New York, in Marlon Brando war ich in Paris verliebt. Marlene Dietrich war bei uns an der Schauspielschule Gastdozentin. Mit Horst Buchholz habe ich gemeinsam in Endstation Liebe vor der Kamera gestanden und bei dem Emigranten Erwin Piscator meine Schauspielausbildung absolviert.« Der biografische Rückblick ist zwar etwas unchronologisch, aber während Raymons Aufzählung leuchten die blauen Augen. Und völlig fehlt die bei anderen übliche Angeber-Rhetorik.

Geboren wurde Raymon als Harry Heymann in Kirchberg im Hunsrück als Sohn einer jüdischen Kaufmannsfamilie. Sein Vater besaß ein Textilgeschäft. Als 1933 die Repressalien gegen Juden kaum mehr zu übersehen waren, drängte die Mutter auf sofortige Auswanderung. Sie hatte die aufziehende Gefahr als Erste erkannt.

1936 schließlich emigrierte die Familie dank guter Kontakte in die USA. Da war Harry neun. »Alles Schlimme liegt nun hinter uns«, bekam er von der Mutter zu hören. Sohn Harry, liberal-jüdisch erzogen, hatte kaum ein Ohr dafür. Er besuchte mitt-

lerweile eine jüdische Schule und träumte von einer Karriere als Filmstar.

Aber statt auf die großen Bühnen verschlug es ihn mit seiner Familie auf eine entlegene, aber immerhin eigene Hühnerfarm in Farmingdale, einem Kaff im Nordosten von New Jersey. »Um uns herum wohnten nur jüdische Emigranten«, erinnert sich Harry Raymon an die provinzielle Enge. »Die Nachbarn waren schockiert von mir«, lacht Raymon. »Nicht nur wegen meines Schwulseins.«

Highschool Nach dem Highschool-Abschluss 1944 wurde er zur US-Army einberufen. Der Bescheid war wie der lang ersehnte Ruf hinaus in die große, weite Welt. Eine Befreiung quasi. Zur Befragung deutscher Kriegsgefangener kehrte Raymon bereits kurz nach dem Kriegsende und mit einem US-Pass ausgestattet nach Deutschland zurück.

Nebenher besuchte er Schauspielkurse, eine Fortbildungsmaßnahme der amerikanischen Armee für ihre Soldaten im französischen Biarritz. Gastdozentin war Marlene Dietrich. Er beschreibt sie als »eingerahmte Ikone«. Ein laszives »Good Morning Boys« hauchte die Dietrich in den Klassenraum. Harry war mutig und stellte der Diva sogar eine Frage.

Raymon kam über Paris nach Stuttgart und wollte fortan in Deutschland leben – »dem Land der Täter«. Das empörte vor allem seine Mutter in der neuen Heimat. In den 50er-Jahren trifft er sich dann in einer schicken Stuttgarter Hotellobby mit dem Regisseur Fritz Kortner.

Gespräch Ein seltsamer Dialog entwickelt sich. »Was wollen Sie eigentlich in Deutschland?«, fragt ihn Kortner barsch. »Ans Theater«, antwortet Raymon. »Da sind doch alle Antisemiten. Keine Chance!«, so Kortner. Raymon fragt: »Aber Sie?« »Man braucht mich eben hier in Deutschland. In Israel, da kann ich was für Sie machen«, weist Kortner dem jungen Raymon den Weg. Der zieht ziemlich enttäuscht wieder ab.

So richtig kommt Raymons Karriere in Deutschland nie in Fahrt. Aber 1958 ergattert er immerhin eine größere Rolle in Endstation Liebe mit Horst Buchholz. Doch Raymon mit seinen blauen Augen, seiner prominenten Nase und dem pechschwarzen Haar passt nicht in das gängige Rollenklischee jener Nachkriegsjahre. Er synchronisiert, spielt Theater.

»Als Jude hatte ich keine Probleme. Eher als Schwuler, weil man denen keine Heldenrollen zutraute«, erinnert sich Raymon. Immerhin, im Jahr 1982 führt er Regie für Regentropfen, eine Geschichte jüdischer Kinder während des Faschismus in Deutschland. Gedreht hat Raymon dafür drei Wochen in Kirchberg, seinem Geburtsort. Dort hat ihn niemand mehr erkannt.

»Harry Raymon – Einmal Exil und zurück«, Schwules Museum Berlin, Kreuzberg, Mehringdamm 61. Noch bis zum 1. Mai 2012.

www.schwulesmuseum.de.