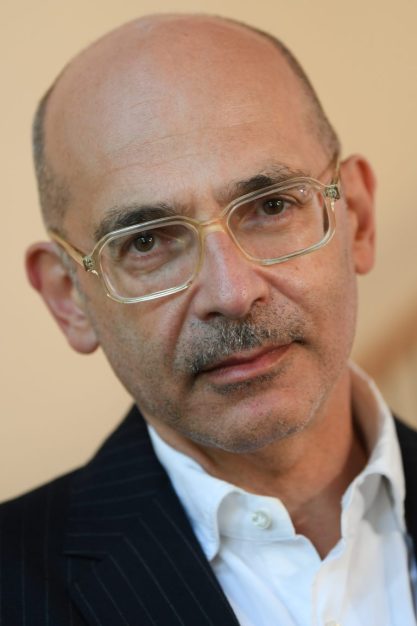

Eigentlich ist es ganz einfach mit Maxim Biller. Seit mehr als 30 Jahren beweist der Autor mit der »hohen Intelligenz und der großen Aggressivität« (Marcel Reich-Ranicki) den Deutschen, dass Zvi Rix’ viel zitierter Satz »Auschwitz werden uns die Deutschen niemals verzeihen« zu jeder Zeit der Wahrheit entspricht. Immer, wenn die Dichter und Denker sich in ihrem kuschelig-satten, mit goldenen Steinen gepflasterten Land wieder so sicher fühlen, dass sie vergesslich und selbstgerecht werden, haut Maxim Biller auf den Alarmknopf, manchmal auch daneben. Aber geschenkt.

Doch anstatt ihm zu danken, wären die Döser – und natürlich auch die Kissenaufschüttler und die Bettenbauer – ihn am liebsten los. Wenn er bloß nicht Jude wäre. Wenn er nur nicht so gut schreiben würde …

GRÜNDE Die Hassliebe zwischen den Deutschen und Maxim Biller wäre einen eigenen Roman wert. Mussten vielleicht deshalb zwölf Jahre vergehen, bis sein Theaterstück Kanalratten es endlich zur Aufführung gebracht hat? Oder banaler: Hat sich der Schriftsteller handwerklich und inhaltlich schlicht übernommen? Oder war es eher die Tatsache, dass die Unterlassungsklage wegen verletzter Persönlichkeitsrechte im Roman Esra der Branche noch in den Knochen steckte? Schließlich gibt es auch bei den Kanalratten durchaus Wiedererkennungswerte ...

Sind die Regisseure zu ängstlich? Ist Biller zu unbequem? Oder hat er sich schlicht überhoben?

Wie dem auch sei, die Kammerspiele des Deutschen Theaters in Berlin haben sich nun getraut. Und es war voll in der vergangenen Woche, als die einmalige szenische Lesung endlich doch über die schlichte Bühne mit schwarzen Tischen und Stühlen ging. Theater- und Filmstar Samuel Finzi, neben seinem großen Talent bekannt für Knuddeligkeit und Wärme, sowie sechs Ensemblemitglieder hauchten Maxim Billers Worten, die seit 2013 immerhin in Buchform (S. Fischer) vorliegen, Leben ein.

RÜCKKEHR Und es dauert keine Minute, bis sich Figuren und Geschichte in diesem Podcast-zum-Angucken regen, streiten, hassen, lieben und die jüngste jüdisch-deutsche Geschichte auf diverse Punkte bringen, je nach Identitätswinkel. Und das alles in Billers in jeder Tonlage zielgenauer Sprache.

Finzi liest mit großer Lässigkeit Josef »Joe« Karpeles, einen berühmten Journalisten, der nach acht Jahren Deutschland-Auszeit in Israel (»Um über den ganzen Scheiß nicht mehr nachdenken zu müssen«) nach Berlin zurückgekehrt ist und auf einer Party beim berüchtigten Chefredakteur Henning Hofmann (Felix Goeser) willkommen geheißen wird – von dessen Redakteurs-Lakai Jobst Kallender (Alexander Khuon), dem deutschen Dichterfürsten Samuel Dinter (Bernd Stempel), dem Arzt Weisselberg (Harald Baumgartner), dem Chef des Jüdischen Museums Herschel Girsch (Bernd Moss) und von Joes großer Liebe und Ex-Freundin Anna (Judith Hofmann), die mittlerweile mit Hofmann zusammenlebt.

ASCHKENASISCH Natürlich plant der hetzende Hofmann ausgerechnet für den 9. November ein großes Heimkehrer-Interview mit Karpeles (»Ich will, dass die Leute durchdrehen«). Und Joes Ego ist leider zu groß, um zu erkennen, dass er wieder nur benutzt werden soll.

Davor warnt ihn Anna, und es kommt zu einem Dialog voll unerwarteter Zärtlichkeit, in dem es auch um das Kind geht, das das Paar nie hatte – aus Angst vor dem Tay-Sachs-Syndrom, eine vor allem bei aschkenasischen Paaren auftretende Erbkrankheit.

»Sein Name war Lenny«, flüstert Anna in den Schmerz hinein. »Im Schtetl haben sich sogar die Chromosomen gekrümmt«, sagt der verzweifelte Joe. Wäre Maxim Biller ein Sänger, man würde ihn für seinen gewaltigen Stimmumfang bewundern.

Kurz darauf wird im Wohnzimmer, nur anfangs zynisch verbrämt, jüdische Schuld gesucht, auf Israel herabgeblickt, deutsche Geschichte relativiert, revisioniert und verklausuliert, bis ein Tarantinoesker Einschub über den Geschmack von China-Crackern das Nicht-Auszuhaltende unterbricht und sich Joe und Museumsdirektor Girsch im Garten zum Kotzen treffen. Bei solch existenziellen Stimmungsschwankungen braucht es kein Bühnenbild.

ARISIERUNG Natürlich geht es in den Kanalratten auch um Sex und Sex-Neid, ist ja schließlich Maxim Biller. Und der drechselt hier den Satz, »die Nudeln der Juden« seien der Deutschen Unglück, frei nach dem Antisemiten Heinrich von Treitschke. Denn die Willkommensparty findet in der Treitschkestraße in Berlin-Steglitz statt, wo die Anwohner 2013 ganz real gegen eine Namensänderung gestimmt haben. Im Stück ist es Girsch, der die Namensänderung von Treitschkestraße zu Anne-Frank-Straße angeregt hat.

Er ist es auch, der Hofmann damit konfrontiert, dass dessen Villa einst der jüdischen Familie Berenson gehört hat – arisiert von Hofmanns eigenem Vater –, und der verlangt, dass der Besitz zurückgegeben wird. Auf dem Höhepunkt von Hass und Scheußlichkeit kommt auch noch Theodor Herzls Brieföffner ins blutige Spiel. Am Ende sind alle verrückt und mindestens einer tot.

»Jeder sieht in mir den kontroversen, gefährlichen, gut aussehenden Juden. Ist das nicht wundervoll?«, hat Maxim Biller 2007 in einem Interview mit dem »New Yorker« gesagt. Und aus den Theater-Lautsprechern tönt Gloria Gaynors »I Will Survive«. Großer Applaus.