Als die Amerikaner im Frühling 1945 Buchenwald und seine Außenlager erreicht haben, schreibt Dwight D. Eisenhower, der Oberbefehlshaber der Alliierten Streitkräfte: »Nichts hat mich je so erschüttert wie dieser Anblick.«

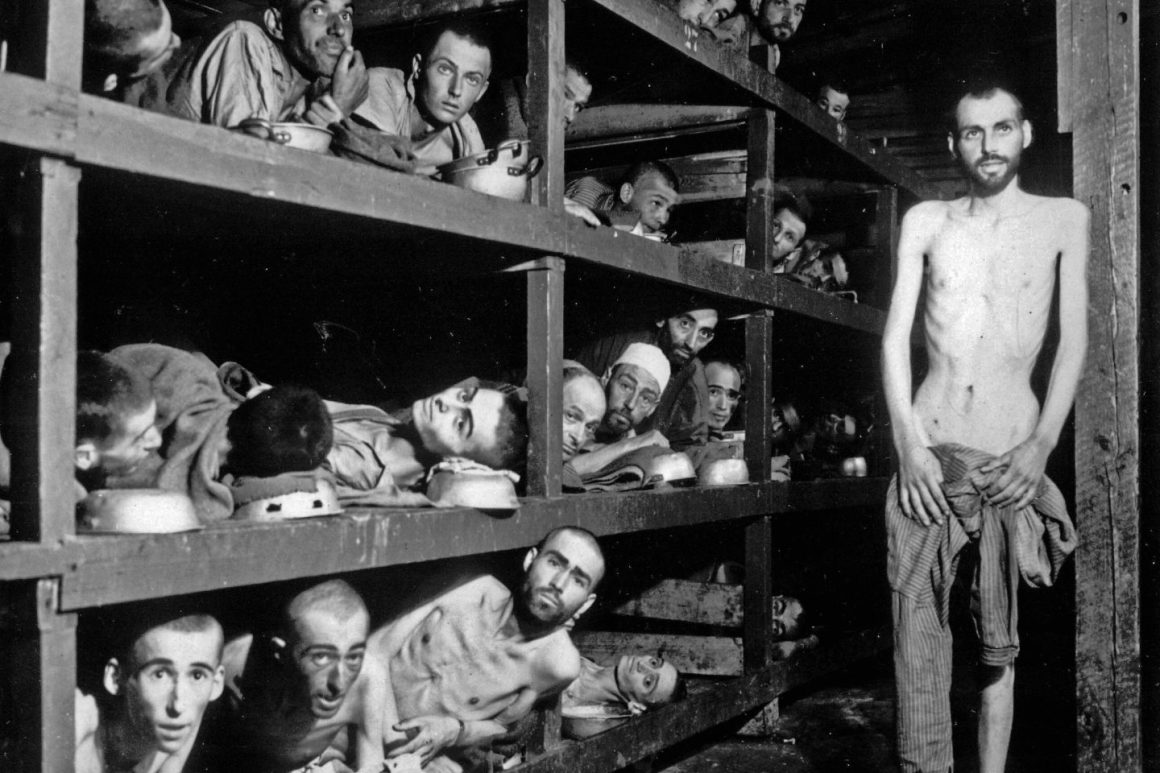

Lastwagen mit darauf gestapelten Leichen, halb verbrannte Knochenreste in Krematoriumsöfen, tausende völlig entkräftete Häftlinge, darunter über 900 Kinder und Jugendliche: Die Alliierten sind fassungslos über das, was sie sehen, als sie vor 80 Jahren, am 11. April 1945, das Lager Buchenwald und seine zahlreichen Außenlager befreien.

Eröffnet wurde es im Sommer 1937 in den Wäldern oberhalb von der weltberühmten Goethe- und Schillerstadt Weimar. Dafür ließ die SS auf dem Ettersberg den Wald roden. Mit dem Lager sollen politische Gegner bekämpft, Juden, Sinti und Roma verfolgt sowie Homosexuelle, Wohnungslose, Zeugen Jehovas und Vorbestrafte, dauerhaft aus dem deutschen »Volkskörper« ausgeschlossen werden, wie die Nazis es formulierten.

Protest gegen Namen »KZ Ettersberg«

Doch es regte sich Protest: Nicht etwa gegen das KZ an sich, sondern lediglich gegen die geplante Namensgebung »KZ Ettersberg«. Der von den Nationalsozialisten verehrte Johann Wolfgang von Goethe, der seinerzeit gerne auf dem nahe gelegenen Schloss Ettersburg auf dem Ettersberg verweilte, sollte nicht mit »Minderwertigen« im KZ in Verbindung gebracht werden. SS-Reichsführer Heinrich Himmler lenkte ein - und das KZ hieß fortan, entsprechend seiner natürlichen Umgebung, »Buchenwald«.

Nach Kriegsbeginn wurden Menschen aus ganz Europa nach Buchenwald verschleppt. Das erste, was sie zu Gesicht bekamen, war die zynische Inschrift am Eingang des Lagertors »Jedem das Seine«. Der inhaftierte Bauhauskünstler Franz Ehrlich gestaltete die Schrift im von den Nazis verpönten Bauhausstil - ein unbemerkt gebliebener persönlicher Protest.

Fast 280.000 Inhaftierte

Fast 280.000 Menschen waren im KZ auf dem Ettersberg und seinen 139 Außenlagern zwischen 1937 und 1945 inhaftiert, darunter zeitweise auch der Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer oder der spätere Literaturnobelpreisträger Imre Kertesz. Die SS zwang die Gefangenen zur Arbeit für die deutsche Rüstungsindustrie. Über 56.000 Menschen starben an Folter, medizinischen Experimenten und Auszehrung. In einer eigens errichteten Tötungsanlage wurden über 8.000 sowjetische Kriegsgefangene erschossen.

Anfang April 1945 befanden sich im KZ Buchenwald noch an die 48.000 Menschen. Als die US-Armee bis nach Gotha vorgerückt war, begann die SS am 7. April mit der Evakuierung des Lagers. Es gelang ihr, trotz aller Verzögerungstaktiken der Häftlinge, etwa 28.000 Gefangene auf Todesmärsche zu schicken. Etwa jeder Dritte starb unterwegs oder wurde von der SS, dem Volkssturm oder Jugendlichen der HJ erschossen.

Nach der Flucht der SS vor den amerikanischen Panzern besetzten Häftlinge von geheimen Widerstandsgruppen die Wachtürme und das Lagertor. »Kurze Zeit später kam es durch den Lautsprecher, ‚Kameraden‘ - das Wort hat das Mikrofon tatsächlich angenommen - ‚Kameraden, wir haben das Lager in unserer Hand‘ «, so berichtete es ein Zeitzeuge in einem Film der Gedenkstätte Buchenwald.

Von den Gräueltaten nichts gewusst?

Nach der Befreiung zwingt die US-Armee 1.000 Bürger der Klassikerstadt Weimar das KZ Buchenwald zu besichtigen. Sie sollen sich die Gräuel der SS ansehen, etwa die »Kunstwerke« - Menschenhaut mit Tätowierungen, als Bild gestaltet - und die Leichenberge. Die Filmaufnahmen von Weimarer Bürgern, die mit fröhlichen Gesichtern auf der Wanderung durch den Wald zum KZ zu sehen sind und ihre schockierten Gesichter bei der Lagerbesichtigung danach, gingen um die Welt. Viele behaupteten, zwar von der Existenz des Lagers gewusst zu haben - aber nichts Näheres über die Geschehnisse dort.

Die aus Weimar stammende Erna Rätsch, bei Kriegsende 28 Jahre alt, sagte 2015 in einem Interview mit dem Deutschlandfunk: »Ich habe das nur gewusst, dass sie eben Wachmannschaften draußen haben und dass da eben Verbrecher drinne waren und Juden, das haben wir gewusst. Es war eben so, und da haben wir’s hingenommen. Ich hatte zwei Kinder zu ernähren, ich musste nebenbei noch arbeiten, es war irgendwie... ohne Interesse. Hauptsache, wir kamen über die Runden mit dem Essen und so... dass die Feuerung da war. Irgendwie nicht gehässig, an sich gleichgültig.«