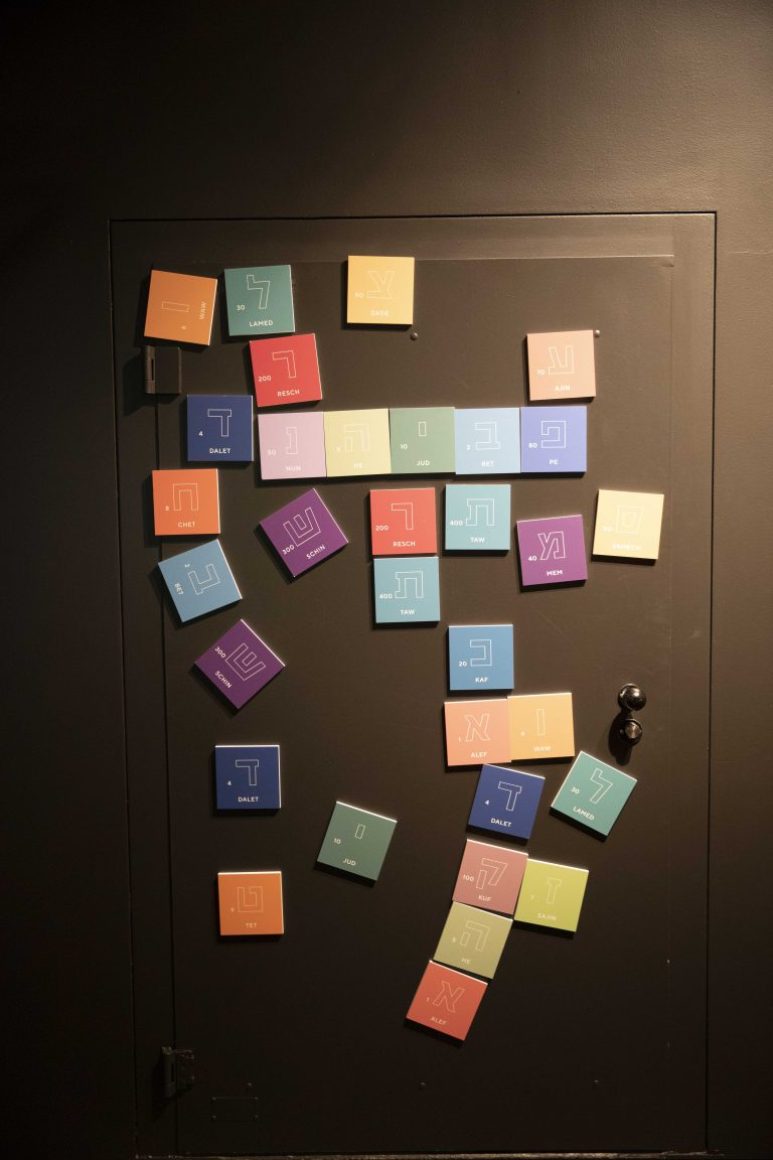

Am Anfang steht der Rap, kabbalistischer Rap. Geleitet von Victoria Hannas Aleph-Bet-Song aus dem Sefer Jezira, dem mystischen Buch der Schöpfung, tasten sich die Besucher neugierig vor in den Museumsraum – und verteilen sich schnurstracks zwischen mannshohen beweglichen hebräischen Buchstaben. Für eine Ausstellung mit dem Titel A wie jüdisch. In 22 Buchstaben durch die Gegenwart ist das mystisch-moderne Musikvideo der israelischen Sängerin nicht nur ein rhythmisch passender, sondern auch ein unerwartet verspielter Einstieg.

Das ist das Wirkungsvolle an der neuen Schau im Jüdischen Museum Berlin, die seit Ende November zu sehen ist: Die einzelnen Buchstaben-Stationen halten, was der Anfang verspricht. Von Aleph bis Taw. Von der mystischen Beschäftigung mit der Schrift bis zu ihrem letzten Buchstaben, der buchstäblich auf der Zunge zergeht – in einem Video der religiös geprägten israelischen Künstlerin Hadassa Goldvicht, in dem sie zeigt, wie auch Frauen ihren Weg der Auseinandersetzung mit der eher von Männern bestimmten religiösen Tradition finden. Es ist einer von vielen bemerkenswerten Akzenten, den die Ausstellungsmacher leichtfüßig von Beginn an setzen: die weibliche Perspektive.

SPRACHE Leichtfüßig und verspielt geht es auch nach Aleph weiter. »Besonders erinnere ich mich an das Kaubonbon-Werfen.« Mit diesen Worten beschreibt der 13-jährige Artjom aus Osnabrück unter dem Stichwort »B wie Bat-/Barmizwa« Eindrücke von seiner Barmizwa. Sie stehen auf einer Karte, die an einer schmalen Kette baumelt, angebracht auf der Rückseite eines überdimensionalen »Bet«, des zweiten Buchstabens des hebräischen Alphabets. Auf der Vorderseite ist ein Mädchen während seiner Batmizwa-Zeremonie zu sehen. Da ist er wieder, der weibliche Blick.

Die insgesamt 22 Buchstaben nehmen den Besucher mit auf einen abwechslungsreichen Streifzug durch die jüdische Gegenwart. Jeder Buchstabe steht dabei sowohl für sich als auch in Bezug zu den anderen – eine Anspielung auf das dialogische Prinzip des jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber und zugleich auf die Bedeutung der hebräischen Sprache als Trägerin von Kultur, Gedankenwelt und Heiligkeit.

An den Vorbereitungen waren erstmals mehr als 100 Berliner Schüler beteiligt.

Das Thema aufzugreifen, habe auf der Hand gelegen, sagt Programmdirektorin Léontine Meijer-van Mensch. Denn die jüdische Gegenwart habe sich seit der Eröffnung des Jüdischen Museums Berlin 2001 »gravierend verändert« – laut Meijer-van Mensch ist sie »unglaublich vielfältig und vielstimmig« geworden.

»Natürlich konnten wir nicht die ganze Gegenwart abbilden«, sagt Léontine Meijer-van Mensch. Daher habe sich das Kuratorinnen-Team für Impressionen entschieden.

Und die haben es in sich. Die 22 Buchstaben sind vor leuchtend grünen Wänden platziert – was den Raum schon einmal per se von musealer Schwere befreit. Oft zeigt ihre Rückseite eine andere Facette des gleichen Themas, das vorne abgebildet wird.

NEUN »Tet« zum Beispiel. Der neunte Buchstabe des hebräischen Alphabets wird hier numerisch gelesen: als Datum mit zentraler Bedeutung, aber unterschiedlich je nach Sozialisierung. Steht für deutsche Juden der 9. November 1938 im Zentrum des Gedenkens, erfüllt der 9. Mai als Tag des Sieges über Nazideutschland zugewanderte Juden aus der ehemaligen Sowjetunion mit Stolz.

»Russischsprachige Juden haben andere Perspektiven zur Geschichte des 20. Jahrhunderts mitgebracht«, erklärt Kuratorin Miriam Goldmann. »Zugleich entsteht in der nächsten Generation eine enorme Kraft, die mit einer positiven Identitätsfindung beschäftigt ist.«

Sieht man auf der Vorderseite des »Tet« mit Orden behangene Veteranen, erzählen deren Enkel auf der Rückseite von ihren Träumen. Die Beschreibungen sind kurz gehalten und auf den Punkt gebracht. Keine Stellwand wirkt überfrachtet.

Begriffe wie Fremde, Tattoos, Unmut oder Kränkung kann man unter »Mem« wie Mizwot erkunden.

Inwieweit diese jüdische Community eine andere ist als noch vor 20 Jahren, ist eine Frage, die auch den Buchstaben »Nun« wie Nearim, Jugendliche, und die Jewrovision berührt, eine weitere Buchstaben-Station mit Videos und kurzen Geschichten zum Blättern.

WAW Die Zugänglichkeit in Design und Inhalten zeigt sich auf besonders einfallsreiche Weise beim Buchstaben »Mem« wie Mizwot, Gebote. Hier führt ein extra für die Ausstellung gebautes 1,5 Meter großes Rad mit zwölf Feldern mit einem Augenzwinkern in die 248 Gebote und 365 Verbote der Tora ein. Begriffe wie Fremde, Tattoos, Unmut oder Kränkung erklären hier nicht nur das Gebot, sondern laden zur konkreten Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensrealität ein: indem sie die praktische Frage stellen, was diese Begriffe für den Besucher bedeuten.

In der Ausstellung sind ausschließlich zeitgenössiche Gegenstände zu sehen, etwa ein »Schabbat-To-Go«-Set.

Am Nachbarstand ist ein minimalistisches »Schabbat-Set To Go« ausgestellt, mit dem man auch auf Reisen seine persönlichen Ritualgegenstände bei sich tragen kann – kreiert von einer israelischen Silberschmiede und ein Beispiel dafür, mit welcher Konsequenz der Anspruch auf Gegenwartsbezug umgesetzt wurde.

Nicht nur hat sich Kuratorin Miriam Goldmann ausschließlich für zeitgenössische Ausstellungsstücke entschieden – »auch wenn das manchmal ein bisschen knifflig war, gerade bei Kultgegenständen« –, sondern das Museumsteam hat neben jüdischen Jugendlichen erstmals mehr als 100 nichtjüdische Berliner Schüler an der Vorbereitung beteiligt – und damit die Zielgruppe für künftige Museumsarbeit.

SPIEGEL »Deren Spiegelfunktion war nicht nur wichtig, was das Alter angeht, sondern auch für die Außenperspektive«, sagt Léon-

tine Meijer-van Mensch. Eingeflossen sind Ideen, Recherchen und Fragen, die den Jugendlichen wichtig waren. So entstanden für den Buchstaben »Waw« (Und) die vier Videos »Wünsche«, »Klischees«, »Fragen« und »Abschalten«.

In einer Lounge-Ecke können sich Besucher zudem mit der Frage auseinandersetzen, »was Musik jüdisch macht«. Und neben den Anregungen von Aleph bis Taw auch den Kabbala-Rap nachklingen lassen.