Die Arbeiten des Fotografen Micha Bar-Am bilden ein einmaliges Archiv der Erinnerungen. Als einer der großen Fotokünstler des 20. Jahrhunderts hielt er die entscheidenden Momente Israels fest.

Seine ikonischen Bilder spiegeln die Entstehung des Staates wider, das Aufblühen, den Alltag, die Erschütterungen, Krisen und Kriege. Während sich Bar-Am mit seiner Meisterschaft ganz dem Augenblick hingibt, vollständig in ihm aufgeht, weisen seine Bilder über sich hinaus. Die festgehaltene Sekunde wird zum Zeugnis der Weltgeschichte.

EICHMANN-PROZESS Der israelische Dokumentarfilm-Regisseur Ran Tal kannte diese Fotos gut, die sehr menschlichen Porträts der berühmten Politiker David Ben Gurion, Golda Meir oder Mosche Dajan, die erschütternden Bilder aus dem Sinai-Krieg 1956, dem Sechstagekrieg von 1967, dem Jom-Kippur-Krieg 1973, die zusammenbrechenden Zeugen im Jerusalemer Eichmann-Prozess und das »vereiste Gesicht des Täters«, wie Bar-Am es beschreibt.

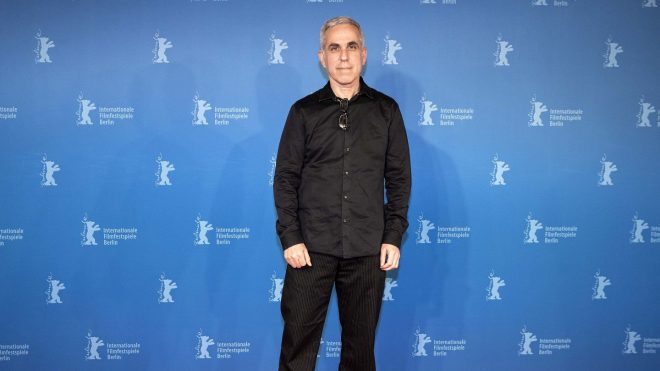

Ran Tal hat sich in seinen Filmen oft mit dem israelischen Projekt befasst, auf der Suche nach professionellen Zeitzeugen kam er mit Micha Bar-Am in Kontakt. »Als ich zum ersten Mal seinen Keller betrat, dieses gigantische Archiv mit einer halben Million Negativen, wusste ich sofort: Hier bist du richtig«, erzählt Ran Tal .

Sein faszinierender Dokumentarfilm 1341 Bilder von Krieg und Liebe erlebte am Sonntag seine Weltpremiere bei den 72. Internationalen Filmfestspielen in Berlin, wo Michael Anguli 1930 geboren wurde. Er wuchs in Ulm auf, bis die Familie 1936 nach Palästina emigrierte. Hier wurde er als Micha Bar-Am, wie er sich nannte, schon in jungen Jahren zu einem gefragten Fotografen, der unter anderem für die legendäre Agentur Magnum und für die »New York Times« arbeitete. Im Jahr 2000 erhielt den höchsten Kulturorden des Landes, den Israel-Preis.

OFF Um den Fotografen zu porträtieren, benutzt Ran Tal, der mit seinem Film über die Erziehung im Kibbuz Children of the Sun (2007) bekannt wurde, eine eindringliche Methode. Er vertraut ganz der Wirkung dieser Fotos und einiger weniger privater Filmaufnahmen. Micha Bar-Am berichtet aus seinem Leben, schildert besonders dramatische Momente, ist aber selbst nicht zu sehen.

Ran Tal ermöglicht einen Dialog zwischen den Bildern und ihrem Schöpfer: »Mir war von Anfang an klar, dass ich sehr nah an Micha bleiben wollte und auch an den Ereignissen, die er für uns festgehalten hat. Dazu verzichte ich auf den üblichen Dokumentar-Stil der sprechenden Köpfe, der ›Talking Heads‹. Es ging mir sehr direkt um die Momente, in denen er die wichtigen Ereignisse erfasst hat und gewissermaßen für immer einfriert.«

Dem schüchternen Micha Bar-Am, dessen Gesicht hinter dem üppigen, grauen Bart nur zu erahnen ist, mag diese Unsichtbarkeit sehr entgegengekommen sein. Wo seine Erinnerungen ungenau oder lückenhaft erscheinen, greift seine Frau Orna ein, ebenfalls aus dem Off. Seine lebenslange Archivarin widerspricht und korrigiert ständig. Das sind akustische Szenen einer Ehe, bei denen Erinnerungsarbeit hörbar wird.

SABRA UND SCHATILA Ran Tals Film ist viel mehr als ein Porträt. Er fragt danach, wie Erfahrungen aufbewahrt werden, wie archivierte Momente helfen können, Geschichte zu verstehen. »Dieser große Fotograf trat mit dem festen Glauben an, man könnte mit Fotos die Welt ändern, aber es wurde ihm klar, dass kein Bild den nächsten Krieg beenden würde. Die Kamera kann nicht den blutigen Schrecken verhindern, den sie dokumentiert.«

Auf seinen Bildern der furchtbaren Massaker von Sabra und Schatila 1982 im Libanon zeigte er keine Leichenberge, sondern unendliche Trauer, das Leid der Überlebenden. Was er dort sah, hat ihn gebrochen, wie er im Film über sich sagt.

Die Gespräche der Eheleute über die Verantwortung des Fotografen, über die Wirkungsmacht der Bilder, über die Grenzen des Zeigbaren, über fotografische Wahrhaftigkeit und Manipulation gehören zu den stärksten Passagen des Films, der alles andere als ein glänzendes Denkmal ist. Orna stellt immer wieder die Berechtigung selbst weltberühmter Kriegsbilder infrage, und die drei Söhne erinnern sich auch mit Bitterkeit an einen meist abwesenden Vater.

aufrichtigkeit Wie sieht Micha Bar-Am sich in diesem Film? Der Regisseur sagt: »Er ist sehr zufrieden damit, es geht ihm doch immer um Aufrichtigkeit, auch wenn es ihn selbst betrifft. Ich zeige ihn nicht als einen Helden. Er lebte als ein Künstler und zahlte einen hohen Preis für seine absolute Hingabe, auch die Kinder haben ihn gezahlt. Sie bewundern ihren Vater, aber bewahren sich den kritischen Blick.«

Genau diese Haltung zeichnet auch diesen ehrlichen Film über einen großen Fotografen aus, der unser Bild des vergangenen Jahrhunderts mitgeprägt hat.