Das Jahr 1933, in dem die Nationalsozialisten die Macht übernahmen, war nicht das Ende des jüdischen Kulturlebens in Deutschland. Entgegen einer bis heute verbreiteten Vorstellung explodierte die Produktivität der jüdischen Autoren und Autorinnen nach 1933 zunächst. In Berlin gab es damals 24 jüdische Verlage und mehr als 60 jüdische Zeitungen.

Das »Digitale Archiv jüdischer Autorinnen und Autoren in Berlin 1933–1945«, kurz DAjAB, das an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) angesiedelt ist und unlängst der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, zeichnet zweierlei aus. Zum einen füllt es eine Wissenslücke, zumindest eine Bewusstseinslücke, die möglicherweise mit der Zögerlichkeit der deutschen Forschung gegenüber innerjüdischen Prozessen zu tun hat.

Zum anderen macht es sich das technische Konzept der relationalen Datenbank zunutze. Die Eingabe neuer Fakten geht aufgrund einer großen Menge verfügbarer und zugriffsbereiter Einzelinformationen sehr schnell. Zudem hat das Archiv die Fähigkeit, bisher unbekannte Zusammenhänge aufzuzeigen, ohne dass nach diesen gezielt gesucht worden wäre. Eine Fundgrube für nächste Forschungsansätze also.

UNI-PROJEKT Entstanden ist die Plattform als ein Uni-Projekt unter der Leitung von Kerstin Schoor, Professorin an der Viadrina, genauer gesagt, dem dortigen Axel Springer-Lehrstuhl für deutsch-jüdische Literatur- und Kulturgeschichte, Exil und Migration. Aber auch andere Universitäten und akademische Einrichtungen, Museen und Archive haben sich über die Jahre unterstützend angeschlossen. Im von Schoor geleiteten Selma Stern Zentrum für Jüdische Studien Berlin-Brandenburg liefen und laufen die Beiträge zum Forschungs- und Digitalisierungsprojekt zusammen.

Das DAjAB bewahrt ein Stück Erinnerung, es bewahrt jüdische Kultur in ihrer ganzen Lebendigkeit.

Mit dem DAjAB wird, so Kerstin Schoor, »ans Licht gehoben, was in der Aufarbeitung der Vergangenheit noch nicht wirklich präsent wie bewusst« sei. Für die Zeitspanne 1933 bis 1945 halte die deutsche Literaturgeschichte nur und immer wieder die Schlagworte »Exil-Literatur, Innere Emigration und Blut- und Bodenliteratur« bereit, wodurch sich eine »über Jahrzehnte vorherrschende Ausblendung im öffentlichen wie auch wissenschaftlichen Bewusstsein« aufgrund einer »verweigerten Rezeption« manifestiert habe.

LEBENSSITUATION So gab es nach allgemeiner Vorstellung in Deutschland nach 1933 keine jüdischen Autoren und Autorinnen mehr. Sie waren nicht mehr existent, seien in ihrer Opferrolle vor allem als »statische Elemente« wahrgenommen worden, so Schoor. Mit dem Projekt des DAjAB könnten diese Intellektuellen wieder als »aktive Subjekte« sichtbar gemacht werden, die mit Reflexionen, neuen Positionierungen, neuen ästhetischen Überlegungen so eigenständig wie unterschiedlich auf die veränderte, dramatische Lebenssituation reagiert hätten.

Über das DAjAB lassen sich gut 1000 Bio-Bibliografien der nach 1933 in Berlin lebenden Autorinnen und Autoren jüdischer Herkunft abrufen, zudem Hunderte von Kulturveranstaltungen, Tausende von jüdischen Organisationen und Orten jüdischen Lebens, dazu Landkarten, digitalisierte Originaldokumente, Fotos, auch O-Töne.

Sie bringen eine Welt zum Vorschein, ein energiegeladenes, unter großem Druck stehendes kulturelles Leben und Treiben, das – wie bereits Anfang der 90er-Jahre in der unter anderem von Eike Geisel konzipierten, legendären Ausstellung Geschlossene Vorstellung in der Berliner Akademie der Künste gezeigt – eine starke Bündelung im »Jüdischen Kulturbund« fand. Aber eben nicht nur.

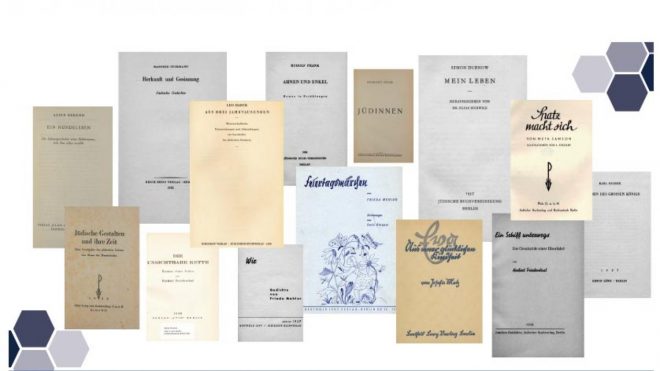

Besonders wertvoll im digitalen Archiv auch die seltenen, nach 1945 nicht wiederaufgelegten Primärtexte. Das DAjAB bewahrt ein Stück Erinnerung, es bewahrt jüdische Kultur in ihrer ganzen Lebendigkeit.