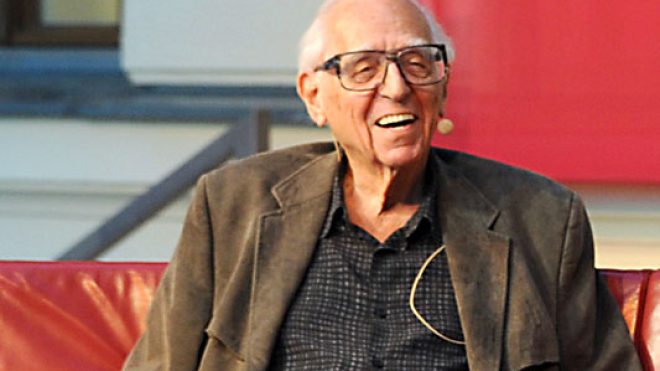

Man musste ihn einfach einmal erlebt haben, zum Beispiel auf der Bühne eines Theaters oder sogar im großen Konzertsaal. Meist eher unauffällig gekleidet, mit dunkler Hornbrille, oft auch in Anzug und Krawatte, mit zunehmendem Alter dann eher legerer gekleidet, war das Klavier, das Instrument, das Georg Kreisler benutzte, um der Welt, sprich dem Publikum, seine Sicht der Dinge mitzuteilen.

Meist mit einem maliziösen Lächeln und nicht selten ironischen und witzigen Zwischenbemerkungen: eine Mischung, die beim Publikum über viele Jahre lang sehr gut ankam. Und dies im gesamten deutschsprachigen Raum, von Hamburg bis Linz, von Essen bis Luzern.

Wobei er zu seiner österreichischen Heimat, vor allem seiner Geburtsstadt Wien, ein mehr als gespaltenes Verhältnis hatte. Wer wollte ihm das auch verübeln? 1922 als einziges Kind von Siegfried und Hilda Kreisler geboren, begann er bereits als Siebenjähriger Musikunterricht zu nehmen, was er wohl nie bereut haben dürfte.

EMIGRATION 1938 konnte die Familie in die USA emigrieren; auf dem Schiff soll der 16jährige mit Bugsy Siegel, dem bekannten jüdischen Gangster, der als Schiffbrüchiger aufgenommen wurde, Schach gespielt haben.

Kreisler wird in seiner neuen Heimat Soldat und erhält bereits 1943 die US-Staatsbürgerschaft. Als Soldat hält er sich 1945 auch im besetzten Deutschland auf und arbeitet unter anderem als Dolmetscher. Er soll im Rahmen dieser Tätigkeit dann auch verhafteten Nazi-Größen wie Julius Streicher oder Hermann Göring begegnet sein.

Zurück in den USA, versucht er sein Glück als Komponist und Autor in Hollywood, wo er sich nach anfänglichen Erfolgen nicht durchsetzen kann. In New York versucht er sich als Entertainer in Nachtclubs; seine schon damals satirischen Texte kommen beim Publikum aber nicht an. In den rigiden Nachkriegsjahren ist Satire auch in den USA, wo bald McCarthy seine Kommunistenhetze beginnen wird, wenig gefragt.

RÜCKKEHR Dies alles dürfte zu Kreislers Entschluss mitgetragen haben, 1955 wieder nach Europa zurückzukehren.

Es wird dann wieder Wien, wo die Aufarbeitung der jüngsten Geschichte zwar nicht besonders intensiv betrieben wird, wo eine junge Kabarett-Szene, unter anderen mit Helmut Qualtinger, Peter Wehle und Gerhard Bronner, aber für viel Aufsehen sorgt und die Biedermeier-Stimmung einer Gesellschaft, die nicht zurückschauen will auf begangene Gräuel, gehörig durcheinanderwirbelt und verunsichert.

Zu dieser Verunsicherung trägt bald auch Georg Kreisler bei – nicht zuletzt mit Liedern wie »Tauben vergiften« oder »Zwei alte Tanten tanzen Tango«, die auf einer Metaebene auf die menschliche Seele und hinter die Oberfläche menschlichen Verhaltens blicken.

ARIEN Bald wird Georg Kreisler auch die »Nichtarischen Arien« in sein Repertoire aufnehmen, die seine künstlerische anarchistische Ader nun auch aus einer jüdischen Sicht aufzeigen.

Exemplarisch etwa beim Lied »Der General«, welche die strenge Hierarchie des Militärs aus einer jüdischen Ecke sozusagen auf den Kopf stellt: Aus dem jüdischen General, der am Morgen aufwacht und »a Zorn kriegt, denn statt einem Wecker kommt a Goi mit einem Horn«, werde »nie etwas, der bleibt a General«, wie Kreisler lachend singt.

Und auch mit dem Lied »Für was bist Du gekommen?«, in dem er einem jüdischen Knaben direkt nach dessen Geburt mit einem Leben voll Verfolgung, Diskriminierung und Hass konfrontierte und sich damit seinerseits den Hass der stolzen Eltern zuzieht, blieb er auf dieser kritischen Linie.

»LOLA BLAU« Doch Kreisler konnte nicht nur jüdische Selbstironie: Mit seinem aktuell immer noch gespielten Musical »Heute Abend: Lola Blau«, in dem er wohl einen Teil seiner eigenen Biografie in die fiktive Geschichte einer jungen (jüdischen) Sängerin einfließen lässt, zeigt er das exemplarisch auf. Kreisler sagte über seine Figur Lola: »Sie will eigentlich nur ein bisschen tanzen und singen. Aber sie muss einsehen, dass es nichts nützt, nur einen kleinen bescheidenen Platz an der Sonne erhaschen zu wollen. Jeder Mensch muss vor allem versuchen, die Hindernisse für sich und seine Mitmenschen aus dem Weg zu räumen.«

Georg Kreisler setzte sich auch in späteren Jahren auch ernsthaft mit seinem Judentum und Israel auseinander. 1972, er ist das dritte Mal verheiratet, will er mit seiner damaligen Frau Topsy Küppers sogar nach Israel auswandern, kehrt aber nach einigen Monaten wieder nach Österreich zurück.

Als er nur einige Monate später in Basel gastiert und der Jom-Kippur-Krieg ausbricht, willigt er spontan ein, eine Benefiz-Vorstellung zugunsten israelischer Kriegsopfer zu geben, die ein großer Erfolg wird. Basel wird später auch einer seiner Wohnorte, nachdem er Wien endgültig den Rücken gekehrt hat. Zusammen mit seiner vierten Frau Barbara Peters lebt er dann auch in Berlin und Salzburg.

Auch in Salzburg, wo er 2011 auch stirbt, wird er die österreichische Staatsbürgerschaft aus grundsätzlichen Überlegungen nicht wieder beantragen. Seine Texte und Lieder aber werden heute von seiner Tochter Sandra gesungen: Das Kreisler-Erbe lebt also weiter.