Nach einigem Hin und Her, als sich zumindest die Mitglieder des liberalen Flügels der Gemeinde einigen konnten, begann 1827 in Breslau der Bau der »Synagoge zum Weißen Storch«, wie sie umgangssprachlich genannt wurde. Die Pläne hatte Carl Ferdinand Langhans geliefert, dessen Vater Carl Gotthard Langhans Architekt unter anderem des Brandenburger Tors in Berlin war. Die Errichtung des Bethauses trug maßgeblich dazu bei, dass 1856 in Breslau eine Einheitsgemeinde aus mehreren Strömungen entstehen konnte.

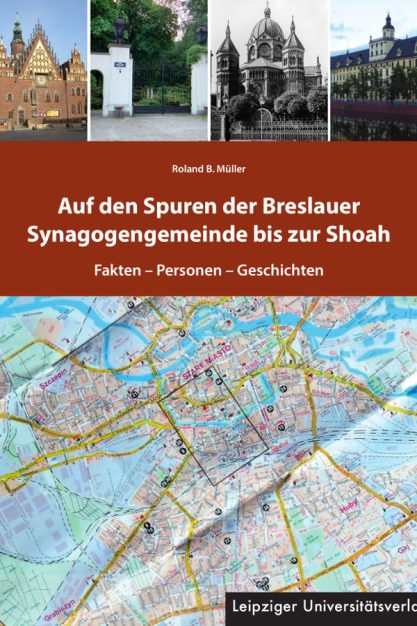

Architektur oder auch die Topografie einer Stadt sind unmittelbar mit der Geschichte ihrer Religionsgemeinden verbunden. Die Storch-Synagoge ist da nur eines von vielen Beispielen, die im polnischen Wroclaw, wie die Stadt heute heißt, meist gar nicht so einfach zu finden sind. Als Hilfsmittel dient dem Interessierten Auf den Spuren der Breslauer Synagogengemeinde bis zur Shoah, ein handliches 150-Seiten-Werk von Roland B. Müller, erschienen im Leipziger Universitätsverlag.

ortskenntnis Interessiert zu sein, reicht freilich nicht aus, möchte sich der Leser in dem Büchlein zurechtfinden. So dünn es auch sein mag, es ist prallvoll mit Jahreszahlen und Straßennamen; wer keine Ortskenntnis hat, gerät da schnell durcheinander.

Der Autor hat in mühsamer Kleinstarbeit Dokumente in Archiven, etwa im Staatsarchiv in Wroclaw oder im Jüdischen Geschichtsinstitut in Warschau, gesichtet.

Der Autor hat in mühsamer Kleinstarbeit Dokumente in Archiven, etwa im Staatsarchiv in Wroclaw oder im Jüdischen Geschichtsinstitut in Warschau, und in Museen gesichtet und alte Zeitungsberichte eingeordnet, um Breslauer Orte jüdischen Lebens zu rekonstruieren, das nach dem Holocaust fast vollständig vernichtet war. Kaum zu glauben, dass es eine Ergänzung zum entsprechenden Kartenmaterial sein soll und nicht umgekehrt.

Das Wiederherstellen von Erinnerung ist in diesem Fall besonders herausfordernd, denn nach den Deportationen der Juden in die deutschen Vernichtungslager zwischen 1941 und 1944 und dem Ende des Zweiten Weltkriegs erlebte die Stadt die sogenannte polnische Westverschiebung. Menschen aus dem Osten wurden umgesiedelt, auch polnische Juden kamen nach Wroclaw und nutzten teils die Gebäude der deutschen Juden. Allerdings verließen auch sie Polen bald.

Café Fahrig Auch wenn der Autor sich weitgehend auf die im 20. Jahrhundert wichtigsten Orte jüdischen Lebens konzentriert, schweift er immer wieder in die Vergangenheit, zum Beispiel auf die Gründung des jüdisch-theologischen Seminars, den Friedhof Claasenstraße, das Johannesgymnasium, das Israelitische Krankenhaus, oder blickt nach vorn oder mitten hinein etwa in das Café Fahrig.

Dieses war kein ausschließlich jüdischer Ort, sondern ein Treffpunkt für die Stadtprominenz vor allem in der 20er-Jahren. »Wenn die Vorstellung im Stadttheater beendet war, dann ging der Vorhang im Café Fahrig hoch.« So zitiert Müller eine Breslauer Binse jener Zeit. An etlichen Stellen im Buch tauchen Anekdoten wie diese auf, womit der Autor den Steinen und dem Beton Leben gibt.

Es sind keineswegs nur Orte und Institutionen, die beschrieben werden, sondern auch persönliche Geschichten jüdischer Einwohner.

Es sind keineswegs nur Orte und Institutionen, die beschrieben werden, sondern auch persönliche Geschichten jüdischer Einwohner. Gespickt sind diese mit Fotografien von Synagogen, den Eingängen von Friedhöfen und Gedenktafeln, aber eben auch von Schülern, wie denen der Gaudig-Schule, wo vor dem Krieg katholische, evangelische und jüdische Schüler gemeinsam die Bank drückten.

machtergreifung Es waren dies noch glückliche Zeiten, denn bereits unmittelbar nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten entstand 1933 das KZ Dürrgoy im gleichnamigen Stadtteil. Bewacht wurde es damals von Einheiten der SA, auch einen Schriftzug »Arbeit macht frei« gab es.

Das Lager, das nach einigen Monaten, im August 1933, wieder geschlossen wurde, hatte, wie Müller schreibt, »alle äußerlichen Attribute, die auch bei den späteren Konzentrationslagern zu finden waren«. Die NS-Führung wollte der Öffentlichkeit so früh noch kein so grausames Bild präsentieren. Berichte über unmenschliche Zustände und Verbrechen an Häftlingen gelangten dennoch nach draußen. Bis heute gibt es keine Gedenktafel an dem Ort. Umso wichtiger, dass er in dem Buch Erwähnung findet.

Roland B. Müller ist ein verdienstvolles und detailreiches Werk gelungen, das der Gemeinde, die es heute nicht mehr gibt, ein Denkmal gegen das Vergessen setzt.

Roland B. Müller: »Auf den Spuren der Breslauer Synagogengemeinde bis zur Shoah. Fakten – Personen – Geschichten«. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2018, 150 S., 10,50 €