Am Anfang war die Leidenschaft. Und irgendwann kam die Idee zu einem Buch. Aus dem Buch wurden zwei Bücher. Dann waren es plötzlich drei – aus denen letztlich sogar vier Bände wurden.

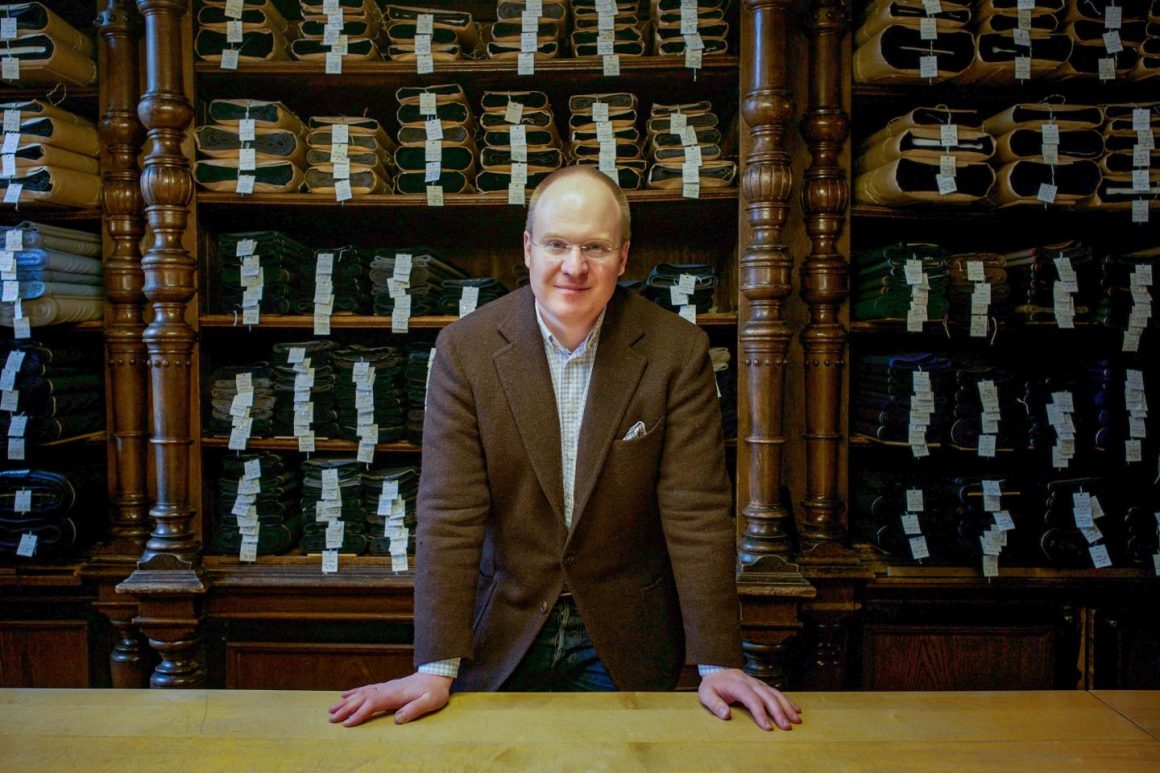

Georg Gaugusch ist Händler. Er verkauft Stoffwaren: Accessoires, Fliegen, Krawatten, Stecktücher, Tuch an sich. Doch der Stoff seiner Bücher liegt nicht in den Auslagen oder hölzernen Vitrinen des einst »kaiserlich und königlichen Hof- und Kammerlieferanten« Wilhelm Jungmann & Neffe gleich bei der Albertina im Herzen Wiens aus. Der Stoff, aus dem seine vier Bände gemacht sind, ist aus dem Kundenregister des Traditionsbetriebs gewebt.

Detailliertes Abbild des jüdischen Bürgertums

Das, was da ausgeufert ist, ist in seinem Umfang ein noch nie da gewesenes Unterfangen: ein detailliertes Abbild des jüdischen Bürgertums, beginnend im 19. Jahrhundert bis zum Niedergang Wiens als Weltstadt 1938. Es geht gewissermaßen um Familienforschung, aber eben nur gewissermaßen – und vor allem nicht nur. Gauguschs Werk ein Lexikon zu nennen, träfe es vielleicht. Aber eben auch nur vielleicht. Aber eigentlich auch eher nicht. Da trifft es Abbild doch am besten. Das Abbild einer sozialen Schicht, die Wien über mehrere Generationen zu einer aufregenden Metropole gemacht hat.

Vor allem eines habe diese Schicht ausgemacht: der Hunger nach Bildung.

»Das jüdische Bürgertum hat Wien zur Weltstadt gemacht«, sagt der 49-jährige Gaugusch. Mit einem Mal hätten in dieser Residenzstadt voller Erb-Titelträger und Beamter – »Hofschranzen«, wie Gaugusch sie nennt – auch Industrielle ein Zuhause gefunden, Menschen, die etwas probiert, etwas gewagt hätten, anstatt sich auf ererbten Titeln und damit verbundenen Posten und Privilegien auszuruhen. Gaugusch hat den Weg dieser Familien nachgezeichnet. Ihren Aufstieg, ihre Geschichte, ihre Schicksale.

Wien war damals ein Magnet für Zuwanderer aus allen Ecken des k. u. k. Reiches. Kaum vorstellbar, aber 1910 hatte die Stadt an der Donau mehr als zwei Millionen Einwohner und war damit nach London, New York, Paris, und Chicago die fünftgrößte Stadt der Welt. Die Zwei-Millionen-Marke hat Wien erst 2023 wieder erreicht.

Wie Georg Gaugusch erzählt, habe er eines Tages die Kundenkartei seines 1866 gegründeten Unternehmens durchforstet – eines sehr noblen Betriebes. Und dabei sei ihm aufgefallen, dass hier, an einer der besten Adressen Wiens, wenn es um edle Stoffwaren geht, auffallend viele jüdische Kunden verkehrten. Diese Erkenntnis war die Basis für ein Projekt, das Gaugusch die kommenden 20 Jahre beschäftigen sollte.

Fahrwasser mit Untiefen

Dabei war sich der passionierte Genealoge von Anfang an bewusst, dass er hier in einem Fahrwasser mit Untiefen manövriert: eines voller hässlicher und – historisch bewiesen – lebensgefährlicher Klischees von einer »jüdischen Großfinanz« und »jüdischer Industriemacht«. Dazu sagt er ganz klar: »Dieses Kapital mündete in etwas, das wurde nicht verfrühstückt. Wie viele Kinder dieser Leute wurden Ärzte, Universitätsprofessoren, Wissenschaftler, Dozenten.«

Denn eines habe diese Schicht im Speziellen ausgemacht, so Gaugusch: die Gier nach Wissen, der Hunger nach Bildung. Dazu empfiehlt er einen Blick auf die Liste der österreichischen Nobelpreisträger: Alfred Hermann Fried (Friedensnobelpreis 1911), Robert Bárány (Nobelpreis für Medizin 1914) und Otto Loewi (Nobelpreis für Medizin 1936), um nur einige zu nennen.

Aber spätestens mit den fortschreitenden 30er-Jahren, dem Austrofaschismus und dem Anschluss Österreichs an Nazideutschland im Jahr 1938 waren sie alle gezwungen, ins Ausland zu gehen. Robert Bárány starb 1936 in Schweden, Otto Loewi 1961 in den USA. Max Ferdinand Perutz (Nobelpreis für Chemie 1962), Wolfgang Pauli (Nobelpreis für Physik 1945), Gerty Cori (Nobelpreis für Medizin 1947) wurden ausgezeichnet, nachdem sie Österreich bereits verlassen hatten. Einen gewaltigen Braindrain nennt Gaugusch, was da passierte und im Zuge der 30er- und 40er-Jahre massiv zunahm.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs sei Wien ein »heruntergekommenes Provinznest« gewesen, sagt er. Ein Ort, an den niemand wollte. »Das war das Ende der Welt.« Eine Stadt voller »Nazi-Mief« und »geistiger Verzwergung«. Vor dem Zweiten Weltkrieg habe man in Wien zu Universitätsprofessoren, Gelehrten, Erfindern, Medizinern – viele davon Juden – emporgeblickt, das waren die Vorbilder. Nach dem Krieg waren »die Bezirksfunktionäre und die Hofräte die Autoritäten«.

Wissen als Wert und Scheitern als Teil eines Prozesses

Georg Gaugusch ist selbst ein Bildungsmensch. Jemand, der Wissen als Wert ansieht und Scheitern als Teil eines Prozesses. Es klingt Bewunderung durch, wenn er von seinen recherchierten Geschichten kleiner Kaufleute erzählt, »die sich weiß Gott was abgezwackt haben, damit der Sohn in die Schule gehen und studieren kann«.

Gauguschs Bücher beschreiben »ein Habitat von Leuten, die es zu etwas gebracht haben. Scheitern war Teil des Ganzen. Kein Mensch wäre damals auf die Idee gekommen, auf einem Gescheiterten herumzutrampeln. Einem Kaufmann passiert der Bankrott, da hat man dann geschaut, dass man das sauber verarbeitet und wieder neu anfängt«. Damals sei das Verhältnis zum Risiko ein anderes gewesen als heute.

»Nach Ende des Zweiten Weltkriegs war Wien ein ›heruntergekommenes Provinznest‹.«

Georg Gaugusch

Am Anfang war also die Kundenkartei. Darauf folgte die Suche in Geburtsbüchern, in Gerichtsarchiven, in Firmenakten. Er habe »nicht etwas aufkochen« wollen, deshalb seien Bibliotheken nicht seins, sagt Gaugusch. Und er habe sich auch nicht auf die »Oral History« verlassen wollen. Er brauche »keine Familienmythen, die dann zu historischen Fakten werden«. Denn wenn man nachbohre, sei da meistens ohnehin »nichts dahinter«. Und schließlich wisse er mittlerweile meist mehr über diese Familien »als die Familien selbst«, sagt er selbstbewusst.

Vor allem auf Friedhöfen habe er vieles gefunden. In allen Ecken des ehemaligen k. u. k. Reiches hat er sie besucht. »Was ist das für ein Grabstein, und wo steht er? Wer liegt in der Umgebung?« Ein Friedhof und dessen Aufteilung sage »in einer Sekunde etwas zum Stand einer Gemeinde aus. Darüber, wer zur Oberliga gehörte und wer nicht«. Durch die Zerstörung von Gemeinden und ihrer Quellen vor allem während der Schoa seien Friedhöfe oft alles, was von einer Gemeinde noch übrig sei. Aber jetzt gibt es ja auch das von Gaugusch erarbeitete Abbild.

Georg Gaugusch: »Wer einmal war. Das jüdische Großbürgertum Wiens, 1800–1938. U–Z«. Amalthea, Wien 2023, 784 S., 125 €