Im Zentrum steht ein 60 Quadratmeter großer Tisch. Auf ihm hat Kuratorin Felicitas Heimann-Jelinek vieles angerichtet, was heute noch an die Sefarden erinnert, die sich in Wien ab der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ansiedelten. Hier finden sich Gebetbücher der »türkisch-israelitisch« genannten sefardischen Gemeinde Wien ebenso wie eine Heiratsurkunde, Verträge, ein Werbeplakat oder eine propagandistische Schale, die die vier Bündnispartner des Ersten Weltkriegs zeigt: Kaiser Wilhelm II., Kaiser Franz Joseph I., Sultan Mehmet Resad und König Ferdinand I.

»Die Türken in Wien. Geschichte einer jüdischen Gemeinde« nennt sich eine Ausstellung, die bis zum 31. Oktober im Wiener Jüdischen Museum zu sehen ist. Sie zeichnet den langen Weg jener 1492 aus Spanien vertriebenen Juden nach, die schließlich in Wien die sefardische Gemeinde bildeten. Die Reise wird durch türkise Kacheln am Boden markiert und führt den Besucher zum nachtblauen Horizont an den Wänden der Ausstellungsräume. Hier wird die sefardische Diaspora nachgezeichnet.

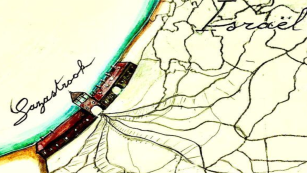

exil Mehr als 100.000 spanische Juden machten sich 1492 aufgrund der bis dahin noch nicht erlebten ethnischen Säuberung in Spanien auf den Weg ins Exil. Manche gingen zunächst nach Portugal, doch von dort wurden sie 1497 ebenfalls ausgewiesen. Viele flüchteten nach Übersee in die neuen Kolonien, andere in die Länder der Levante, wieder andere in die Nordseehäfen Antwerpen und Amsterdam sowie nach Hamburg oder Italien. Der Hauptstrom der Flüchtlinge fand allerdings im Osmanischen Reich eine neue Heimat.

Der als Marrane in Lissabon geborene Chronist Samuel Usque (um 1500–1555) schrieb: »Das große Türkenreich, grenzenlos wie die es umspülenden Meere, tat sich weit vor uns auf. Offen stehen vor dir, du Sohn meines Volkes, die Tore der Freiheit: Du darfst dich ohne Scham zu deinem Glauben bekennen, du kannst ein neues Leben beginnen.«

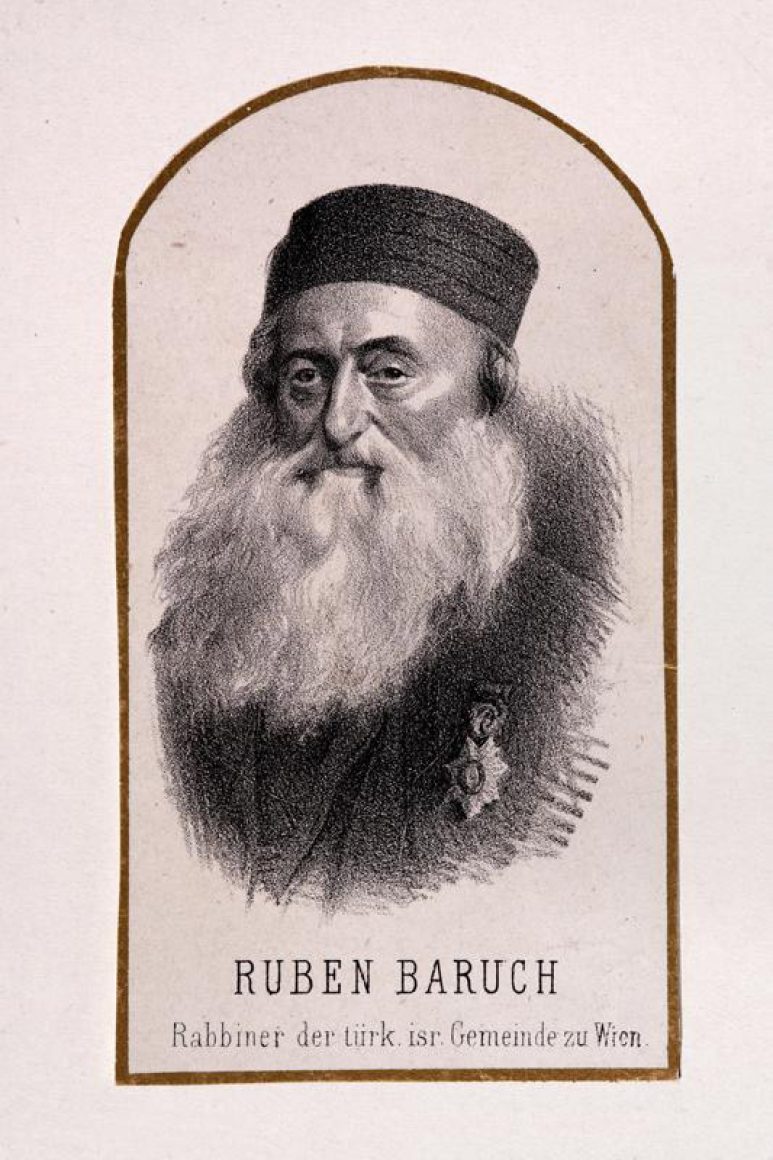

Doch auch der Balkan wurde jüdisch besiedelt. In Saloniki entstand eine große sefardische, ladinosprachige Gemeinde. Und mit den osmanischen Eroberungen gelangten türkische Juden nach Bulgarien, Belgrad, Budapest und Bosnien. Wien war ab der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts beliebtes Ziel. Als türkische Staatsbürger genossen die zugewanderten Juden das Recht auf Freizügigkeit und freie Religionsausübung. 1735 wurde die sefardische Gemeinde gegründet, die im 19. Jahrhundert 5.000 bis 6.000 Mitglieder zählte.

entrechtung In den 1920er-Jahren wanderten allerdings aufgrund der wirtschaftlich schlechten Situation viele Sefarden ab, und die Gemeinde wurde in die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) eingegliedert. 1938 lebten noch an die 1.000 Sefarden in Wien. Die türkische Staatsbürgerschaft schützte sie jedoch weder vor Enteignung noch vor der Deportation durch die Nationalsozialisten.

Anfangs- und Schlusspunkt der Ausstellung bildet ein Holzstich, der das Innere des von 1885 bis 1887 erbauten sefardischen Tempels in der Zirkusgasse zeigt. Hört der Besucher zu Beginn eine in der Zeit verfasste Lobeshymne auf den von Hugo von Wiedenfeld entworfenen Bau, wird am Ende der Ausstellung aus einem Akt der Baupolizei aus dem Jahr 1955 zitiert. Darin wird die IKG als Eigentümerin des Grundstücks aufgefordert, »Schutt und Mist beseitigen« sowie das Areal »einfrieden« zu lassen. Angeprangert wird in dem Schreiben die »Verunstaltung des örtlichen Stadtbildes«. Erst 1988 stiftete die Stadt Wien eine Gedenktafel zur Erinnerung an die während des Novemberpogroms zerstörte Synagoge.

Die Ausstellung »Türken in Wien. Geschichte einer jüdischen Gemeinde« ist noch bis 31. Oktober im Jüdischen Museum Wien, Palais Eskeles, Dorotheergasse 11, zu sehen. Öffnungszeiten: Täglich außer samstags 10 bis 18 Uhr. Telefon 0043-1-535 04 31, www.jmw.at