Seit einigen Monaten wird Marko Feingold, der langjährige Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg, an zentraler Stelle der Stadt geehrt: Der bisherige Makartsteg über die Salzach wurde im Frühjahr in einer feierlichen Zeremonie in Marko-Feingold-Steg umbenannt. Damit würdigt die Festspielstadt ihren langjährigen Einwohner, der im September 2019 im Alter von 106 Jahren starb.

Seit Anfang des Monats gibt es nun auch ein filmisches Denkmal für den Mann, der vier Konzentrationslager überlebte und bis ins hohe Alter immer und immer wieder Zeugnis darüber ablegte: Ein jüdisches Leben heißt der Film von Christian Krönes, Florian Weigensamer, Christian Kermer und Roland Schrotthofer, der seit Anfang des Monats in österreichischen Kinos zu sehen ist.

schicksal Der im ungarischen Neusohl, dem heutigen Banská Bystrica in der Slowakei, geborene und in Wien aufgewachsene Feingold erzählt in knapp zwei Stunden sein Schicksal in Zeiten, in denen ein sogenanntes normales Leben für einen jüdischen Jungen in der ehemaligen Hauptstadt der Donaumonarchie nicht möglich war.

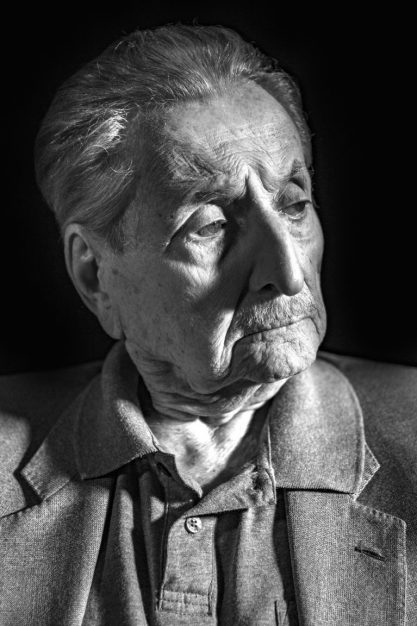

Der Film konzentriert sich dabei ganz auf die Person des Porträtierten, der zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits 105 Jahre alt war: Die Einstellung ist fast die ganze Zeit auf ihn gerichtet und verzichtet vollständig auf Kamerafahrten. Nur ab und zu ist Feingold in einer Schwarz-Weiß-Einstellung von der Seite zu sehen.

So wie sich die Regisseure Zeit nehmen für das Bild, so nimmt sich Feingold Zeit, seine Geschichte zu erzählen: beginnend mit seiner Jugend in einem orthodoxen Elternhaus mit drei Geschwistern.

So wie sich die Regisseure Zeit nehmen für das Bild, so nimmt sich Feingold Zeit, seine Geschichte zu erzählen.

gier Dabei spürt man aus Feingolds Schilderungen seiner Jugend und seines Lebens als junger Erwachsener selbst jetzt noch die Gier und den Wunsch nach einem »normalen« Leben. Von seiner Jugend im verarmten Wien der 20er- und 30er-Jahre, in denen die drei Feingold-Brüder ebenso ihrem Vergnügen als auch ihrem Broterwerb als Vertreter für Hygieneartikel aller Art nachgehen – der politischen Unrast jener Jahre zum Trotz –, berichtet Feingold: »Politik war eben nicht so intensiv in den Menschen drinnen.« Und von der Falle, in die sie tappen, als sie im Februar 1938 aus dem damals für Jüdinnen und Juden noch halbwegs sicheren Italien nach Wien zurückreisen, weil ihre Pässe abgelaufen sind.

Dort werden sie vom »Anschluss« ebenso überrascht wie Tausende andere, was Feingold dazu veranlasst, sich die Rede Hitlers auf dem Heldenplatz anzuhören, weil er sich den Spuk einmal aus der Nähe ansehen wollte.

flucht Es bleibt die Flucht in die Tschechoslowakei und sogar nach Polen, doch nützt es alles nichts: Marko Feingold landet in Auschwitz, wo sein Martyrium beginnt, und später in den Konzentrationslagern Neuengamme, Dachau und schließlich Buchenwald.

Dort erlebt der zum Skelett abgemagerte Häftling 1945 die Befreiung durch die Amerikaner, doch wird er seiner Befreiung angesichts des allgemeinen Sterbens nicht froh: Zudem wird er bald erfahren, dass seine Brüder und seine Schwester ermordet wurden, was ihn im Film sagen lässt: »Nichts ist übrig geblieben, und mit dem Nichts muss ich leben.«

Vor allem von solchen Sätzen, die Feingold ruhig und scheinbar teilnahmslos in die Kamera sagt, lebt der Film, der hier seine stärksten Momente hat. Sie wirken überzeugender als die eingestreuten Wochenschau-Ausschnitte und Propaganda-Filme der US-Armee im besetzten Nachkriegsdeutschland.

Die Macht der Worte, mit denen Marko Feingold sein Leben schildert, aber auch die ebenfalls eingestreuten antisemitischen Beleidigungen, die er bis zu seinem Tod immer wieder erhielt, machen Ein jüdisches Leben zu einem bleibenden Zeitdokument.