Sandra L. hört immer wieder dieselben Fragen: Wie kommt es, dass du jüdisch bist? Wann bist du übergetreten? Musst du nicht jüdisch sein, um aufs Rabbinerseminar zu gehen? Sandra ist schwarz und – wie Sammy Davis Jr. und Rabbiner Capers Funnye, der mit Michelle Obama verwandt ist – jüdisch. Weil sie es leid war, »immer wieder wildfremden Menschen ihre Geschichte zu erzählen«, hat Sandra ihren Weg zum Judentum in einem Blog aufgeschrieben, als virtuelle Visitenkarte sozusagen.

Sandras Geschichte ist in der Tat außergewöhnlich. Aufgewachsen in einer bürgerlichen schwarzen Familie, wurde sie mehr oder weniger ohne religiösen Bezug erzogen. Sie erinnert sich an »gelegentliche Kirchenbesuche« und daran, dass nie Schweinefleisch oder Meerestiere auf den Tisch kamen. »Ich habe mich immer gefragt, warum«, sagt sie.

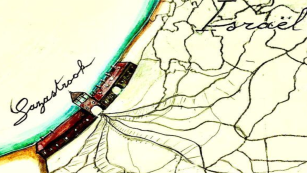

Äthiopien Irgendwann hat sie erfahren, dass der älteste Vorfahre ihrer Mutter nicht als Sklave nach Amerika kam, sondern als äthiopischer Jude. »Damals glaubte ihm niemand, dass er Jude war. Er heiratete eine Nichtjüdin, und die Religion wurde nicht weitergegeben. Manchmal frage ich mich, ob meine Geschichte anders verlaufen wäre, wenn die Menschen damals bei seiner Einwanderung freundlicher und aufgeschlossener für farbige Juden und Schwarze generell gewesen wären«, sagt Sandra.

Für sie ist die Konversion nicht Beitritt zu einer fremden Religion, sondern Rückkehr zu den eigenen Wurzeln. Sie hat sich seit ihrer Kindheit und im frühesten Erwachsenenalter mit dem Judentum beschäftigt, sich immer in jüdischen Kreisen bewegt und schließlich in ihrer Gemeinde, Bet Haverim in Atlanta, ein spirituelles Zuhause gefunden.

Der Wunsch nach einem formellen Übertritt kam erst viel später und hatte zunächst einen mehr politischen als religiösen Grund. »Ich wollte aktives Mitglied der Gemeinde sein und Verantwortung übernehmen.« Sandra wurde Mitglied im Vorstand, dann stellvertretende Vorsitzende. Heute besucht sie ein Rabbinerseminar – auch das ist ein vor allem politisch motivierter Entschluss. Sandra engagiert sich stark für den interreligiösen und interkulturellen Dialog – »als schwarze homosexuelle Jüdin bin ich für die Rolle der Brückenbauerin prädestiniert«, sagt sie lachend.

Gebete Ellie M., Pädagogin in Atlanta, führt ihren Übertritt zum Judentum auf eine frühe Kindheitserfahrung zurück. »Eine Freundin hatte mich gebeten, sie ins jüdische Sommerferienlager zu begleiten, weil sie sich nicht traute, allein zu fahren«, erzählt Ellie. »Ich habe mich sofort in die Lieder und Gebete verliebt.« Viel später, in ihren späten 20ern, als Ellie auf der Suche nach einem sinnstiftenden Werte- und Regelsystem war, erinnerte sie sich an die Freude, die sie mit der jüdischen Religion und Tradition verband, »aber ich wusste überhaupt nicht, dass es möglich war, zum Judentum überzutreten«.

Wie Sandra hatte sich auch Ellie schon lange Jahre vor ihrem Übertritt in der Gemeinde engagiert, sodass der Gang in die Mikwe »zwar ein wichtiger, aber natürlicher Schritt« war. Schwieriger als das intellektuelle Bekenntnis zum Judentum und seinen Ritualen waren für Ellie die ganz praktischen Probleme im Alltag, zum Beispiel der Mangel an Schabbat-Utensilien. »Ich hatte weder Kerzenleuchter noch eine Challadecke«, sagt Ellie. Doch statt in den Judaica-Shop zu gehen, nahm sie Kontakt zur jüdischen Handarbeitsgilde, der Pomegranate Guild of Jewish Needlework, auf, gründete einen Ortsverband in Atlanta und kreierte ihre eigene Kollektion von Kultgegenständen: gehäkelte Kippot, bestickte Gebetsschals, verzierte Challadecken. »Mein Engagement in der Gilde hat mir geholfen, Menschen kennenzulernen, und es war ein Weg, mir das Judentum zu eigen zu machen«, sagt Ellie.

Auch Bettina B. hat sich auf den Weg gemacht, jüdisch zu werden. Sie wusste schon früh, dass sie nicht in die katholische Kirche passte. »Ich wurde mit sieben Jahren zur Beichte gezwungen, obwohl ich mir keiner Verfehlung bewusst war. Der Druck, irgendetwas zu erfinden, nur um Absolution zu erlangen und die Situation hinter mich zu bringen, war schlimm.« Das Judentum dagegen, die Idee eines abstrakten Gottes, der eher spirituelle als dogmatische Glaubensbegriff und die Erlaubnis zu zweifeln, erschien ihr von Anfang an viel plausibler.

Bis zu ihrem Umzug nach New York war ihr Interesse am Judentum allerdings rein akademisch. Sie lebte in Deutschland, las Bücher, besuchte jüdische Museen und schlich um Synagogen herum, ohne einzutreten, aus Angst vor unangenehmen Fragen oder, schlimmer noch, Beschimpfungen. In New York jedoch fand sie »Jüdisches an jeder Straßenecke«, wie sie sagt.

Die Alltäglichkeit jüdischen Lebens in New York ermutigte sie, ihr Interesse am Judentum weiterzuverfolgen, aber beseitigte auch den Druck, sich entscheiden zu müssen. Jetzt, da sie mit einem Juden verheiratet ist und einen inzwischen sechsjährigen Sohn hat, festigt sich ihr Plan, »konzentriert, aber entspannt« zum Judentum überzutreten: »Ich möchte meinen Sohn jüdisch erziehen«, sagt sie.

zahlen In den USA leben heute geschätzt rund 200.000 Konvertiten. Das sind etwa zwei Prozent der jüdischen Bevölkerung. Die Anzahl der geschätzten Übertritte pro Jahr schwankt zwischen 4000 und 10.000 – je nachdem, welche Quelle man befragt, und vermutlich hängt es auch davon ab, wie man »Jude« definiert und ob man einen nicht-orthodoxen Übertritt anerkennt oder nicht.

Die meisten Übertrittswilligen sind spirituelle Sinnsucher, Menschen, die aus irgendeinem Grund eine innere Zugehörigkeit zum Judentum fühlen. Einige Konvertiten vollziehen diesen Schritt wegen einer Ehe oder einer sonstigen Beziehung zu einem jüdischen Partner oder, wie Bettina, um gemeinsame Kinder jüdisch zu erziehen.

William M.s Geschichte passt nur oberflächlich in dieses Schema. Er stammt aus einer christlichen Familie aus Alabama und hatte, als er seine jetzige Verlobte Leah in Atlanta kennenlernte, bereits ein Grundinteresse am Judentum. William zog dann – allein – nach Philadelphia, wo er schnell viele jüdische Freunde fand und sich immer mehr in die jüdische Gemeinde integrierte, bevor er auch formell den Übertritt vollzog.

»Die Verbindung zu Leah hat mich in meiner Entscheidung bestärkt, aber sie war nicht der Grund«, sagt William. »Ich bin diesen Weg bewusst allein gegangen.« Was ihm nicht immer leicht gefallen ist. »Niemand kann dir wirklich sagen, wie es ist, als Jude zu leben, egal, wie viele Bücher du gelesen hast. Du musst es selbst herausfinden.«

Manchmal sind es auch die Eltern, die unbewusst den Impuls zur späteren Konversion ihrer Kinder geben. So erzählt Rabbiner Scott Weiner vom Übertrittswunsch einer jungen Koreanerin, deren Vater ihr, als sie klein war, erklärt hatte, dass Juden klug, fleißig und engagiert seien und eine lange Tradition hätten. Als die junge Frau als Gaststudentin nach New York kam und viele jüdische Freunde fand, lernte sie deren Wissensdurst, Freundlichkeit und den – der asiatischen Kultur ähnlichen – Familiensinn schätzen und sah ihre Vorstellung aus der Kindheit bestätigt.

Doch nicht alle Konvertiten erfahren familiäre Unterstützung. Megan M., eine von Weiners Kandidatinnen, musste erst den Tod ihrer Eltern abwarten, für die ihr Übertritt zum Judentum eine tiefe Kränkung bedeutet hätte. »Meine Großmutter väterlicherseits hat nie über meinen Übertritt gesprochen, aber auch nie erkennen lassen, dass sie damit nicht einverstanden war«, erinnert sich Ellie. »Bei ihrem Begräbnis sagte der Pfarrer zu mir, dass meine Großmutter im Himmel auf diejenigen Familienmitglieder warte, die an Jesus glauben, und dass es noch nicht zu spät sei, umzukehren – mit der Aussicht, mit Grandma und Jesus einen Orangensaft zu trinken.«

Lernen Der Weg zur Mikwe ist beschwerlich, selbst unter den grundsätzlich leichteren Bedingungen des Reformjudentums, wie es Rabbi Weiner praktiziert: Einer Studienperiode von vier Monaten und einem Jahr wöchentlichen Einzelsitzungen folgt ein Projekt, das entweder einen Bezug zum jüdischen Leben des Kandidaten – zum Beispiel der Entwurf einer Haggada für nichtjüdische Familienmitglieder, die zum Seder kommen – oder einen Nutzen für die jüdische Gemeinschaft hat, wie die Aufarbeitung der Geschichte seiner Synagoge. Damit zeige der Kandidat, dass er sich das Judentum zu eigen gemacht habe.

Von einem drei bis sieben Jahre langen Studium mit der Verpflichtung zu einer hundertprozentig orthodoxen Lebensführung, wie sie die meisten orthodoxen Rabbiner verlangen, hält Weiner nichts: »Das schreckt viele Menschen ab«, sagt er. »Die Halacha sagt im Grunde wenig zu den Anforderungen an einen Übertritt. Deshalb war das Verfahren jahrhundertelang sehr offen und liberal. Erst in der Neuzeit hat die Orthodoxie die Voraussetzungen verschärft«, begründet Weiner seine Kritik.

Der – orthodoxe – Rabbiner Jonathan Morgenstern sieht das anders. »Wir richten uns nach dem, was die Halacha aus traditioneller Sicht vorgibt: Danach ist das strenge Halten von Schabbat und Kaschrut die Grundbedingung eines jüdischen Lebens, auch das eines Konvertiten«, sagt Morgenstern. Entsprechend fordert Morgenstern auch von einem »Reformkonvertiten« – nicht jedoch von einem geborenen Juden, der von der Reformbewegung in die Orthodoxie wechseln will – einen zweiten, wenn auch erleichterten Übertritt, den er »Statuswechsel« nennt.

Respekt jedoch zollt Morgenstern Juden aller Strömungen: »Ein Jude ist ein Jude, und auch Konvertiten anderer Denominationen sind vollwertige Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft«, sagt er mit Nachdruck. »Als orthodoxe Juden übernehmen wir mit den Gesetzen jedoch mehr Verantwortung. Diese Regeln dürfen wir nicht hinterfragen.«

Beit Din Aber genau das – Fragen stellen, Zweifel äußern – liegt in der jüdischen Natur, sagt Rabbiner Patrick Beaulier, Gründer der Internetplattform PunkTorah, einer virtuellen Heimat für die, die »durchs Raster des jüdischen Lebens gefallen sind«. PunkTorah bietet Onlineseminare, virtuelle Gottesdienste und seit Kurzem einen »Online-Übertritt« an, oder genauer gesagt: eine virtuelle »Übertritts-Infrastruktur«. Beaulier hat zusammen mit Rabbinern und nichtordinierten Fachkräften multimediale Kurse zum Judentum entwickelt und einen Beit Din aus konservativen, Reform- und unabhängigen Rabbinern ins Leben gerufen.

»Von Seiten der Orthodoxie erhalten wir erwartungsgemäß keine Unterstützung – aber die, die orthodox übertreten wollen, können sowieso auf ein großes Netzwerk an Ressourcen zurückgreifen«, sagt Beaulier. Er sieht seine Aufgabe darin, denen zu helfen, die – mangels Nähe zu einer Gemeinde oder aus Angst vor Zurückweisung – keine andere Möglichkeit des Übertritts sehen. »Wir sind nur der allerletzte Rettungsanker. Wir versuchen immer, die örtlichen Ressourcen auszuschöpfen und den Kandidaten an einen wirklichen Rabbiner zu vermitteln. Ein Online-Übertritt ist nur die zweitbeste Option«, sagt Beaulier.

Obwohl er im akademischen Lernen auf PunkTorah den wesentlichen Bestandteil der Vorbereitung sieht, ist der Kern des Übertritts für ihn vor allem die emotionale Annahme einer jüdischen Identität, der Schritt vom Beobachter zum Teilnehmer. »Jedes Bekenntnis zum Judentum trägt zur Kontinuität bei«, sagt Beaulier. Er will keinesfalls missionieren, sondern die große Nachfrage bedienen. »Um übertrittswillige Menschen zu finden, müssen wir Rabbiner nicht wie Mormonen an Haustüren klingeln, sondern nur unsere E-Mails beantworten.«