Medinestampers – so nennt man in der Amsterdamer Gemeinde von alters her Juden, die außerhalb der Hauptstadt leben. Es gibt zwei Welten in der jüdischen Gemeinschaft der Niederlande: Mokum, das selbst erklärte Zentrum Amsterdam, und die Medine, der Rest des Landes. Wer da lebt, ist eben ein Medinestamper, ein Provinzler.

Das gilt auch für die Juden in Leeuwarden, der Hauptstadt der nördlichen Provinz Friesland, die in diesem Jahr, gemeinsam mit Valletta auf Malta, Kulturhauptstadt Europas ist.

Einer dieser Medinestampers heißt Ben Troostwijk. Er ist mit seinen 90 Jahren rüstiger Vorsitzender der kleinen jüdischen Gemeinde Leeuwarden, die ganz Friesland umfasst. Ihm liegt viel daran, jüdisches Leben in der Provinz aufrechtzuerhalten, denn die Geschichte der Leeuwarder Gemeinde geht bis 1645 zurück. Sie ist damit die älteste aschkenasische Gemeinde der Niederlande und war einst berühmt für ihre Gelehrten. Das verpflichtet.

»Es ist nicht leicht, oder – positiver formuliert – es ist eine Herausforderung, die Zukunft der Gemeinde zu sichern, denn wir haben nur 25 offizielle Mitglieder, und die leben zerstreut über ganz Friesland. Die Jungen, vor allem die, die ein vollständig jüdisches Leben führen wollen, ziehen weg, nach Amsterdam oder gleich nach Israel«, sagt Troostwijk.

Alle drei Wochen und an den Feiertagen versammeln sich ein paar Gemeindemitglieder in der kleinen Schul, der ehemaligen Schammeswohnung. Zusätzlich reist einmal im Monat ein Rabbiner aus Amsterdam an und erteilt Unterricht.

Synagoge »Die einstige, 1805 errichtete und 1865 ausgebaute Große Synagoge war uns nach dem Krieg eine Nummer zu groß«, erzählt Troostwijk. So sei sie 1964 für einen symbolischen Gulden an die Stadt Leeuwarden verkauft worden und ist jetzt ein Kulturzentrum. »Aber die Innenausstattung blieb erhalten!«, betont Troostwijk.

Das Innere der Leeuwarder Synagoge befindet sich heute im Jugenddorf Kfar Batya in Ra’anana nördlich von Tel Aviv. Dahin sind Bima, Bänke, Hängeleuchter, Aron Hakodesch und Glasgemälde in den 60er-Jahren verfrachtet worden. »Es stellte sich heraus, dass alles genau passte«, sagt Troostwijk, »als ob die dortige Synagoge eigens für die Leeuwarder Innenausstattung erbaut worden war.«

Der Verlust der vornehmen Ausstattung tat natürlich weh, aber es erfüllt Troostwijk und die Leeuwarder Gemeindemitglieder mit Genugtuung, dass in der Synagoge in Kfar Batya nicht nur dreimal in der Woche, sondern dreimal am Tag gebetet wird. »Das stimmt uns froh.«

Froh ist Troostwijk auch darüber, dass es in Leeuwarden eine sehr spezielle Büchersammlung gibt: die Dr.-Leo-Fuks-Bibliothek. Mit mehr als 12.000 Bänden, darunter vielen hebräischen und jiddischen, ist sie in der Medine ein Unikum. Eine solch reichhaltige Sammlung gibt es sonst nur in Amsterdam.

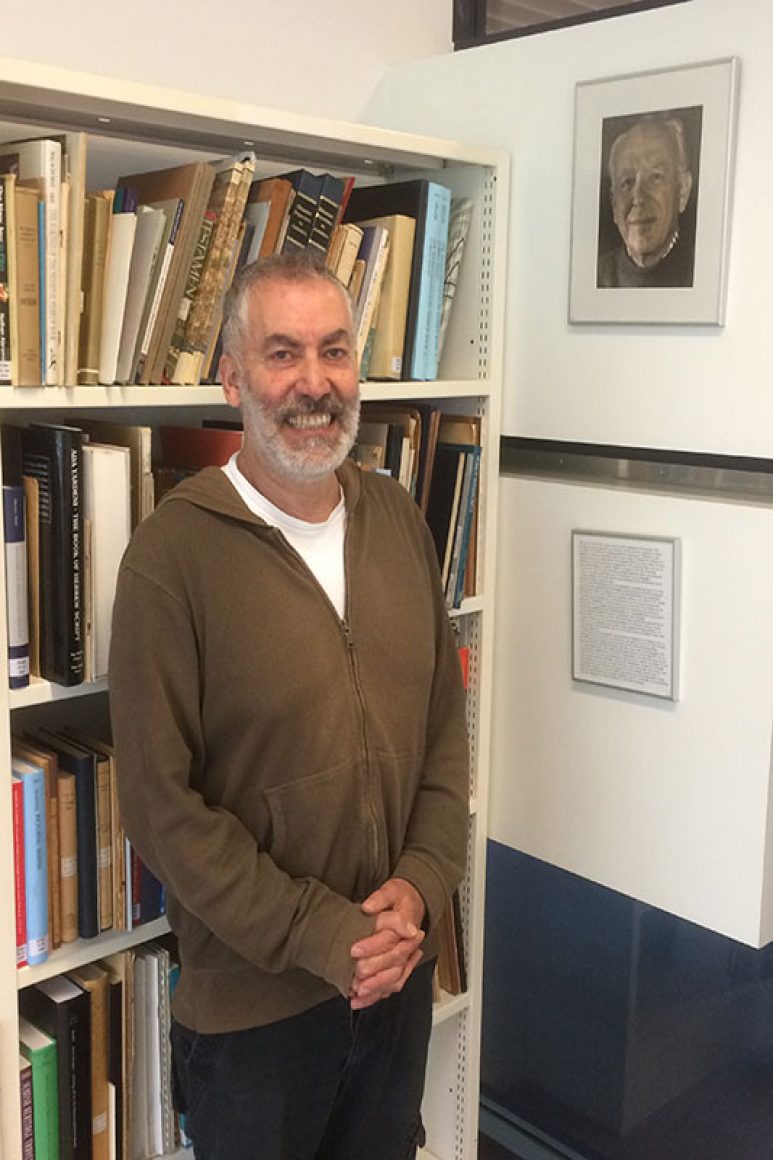

Konservator Uzi Hagai, ein schon seit vielen Jahren in den Niederlanden lebender Israeli, kennt alle Besonderheiten. Den Grundstein für die Fuks-Bibliothek brauche man nicht weit zu suchen, sagt Hagai: Er liegt im kleinen Städtchen Franeker, rund 20 Kilometer westlich von Leeuwarden.

Dort gründete man 1585 eine Universität, an der vor allem Theologie unterrichtet wurde. Es war nach der in Leiden die zweitälteste Universität der jungen Republik der Niederlande.

Doch dann kam Napoleon. Er fand fünf Universitäten für den niederländischen Teil seines Kaiserreichs etwas übertrieben und löste einige auf, unter anderem die in Franeker. Nach dem Fall des französischen Kaisers beließen es die neu angetretenen niederländischen Behörden dabei – die Bücher der Franeker Universität wurden dem Provinzarchiv zugewiesen und formen hiermit den Grundstock der heutigen Dr.-Leo-Fuks-Bibliothek.

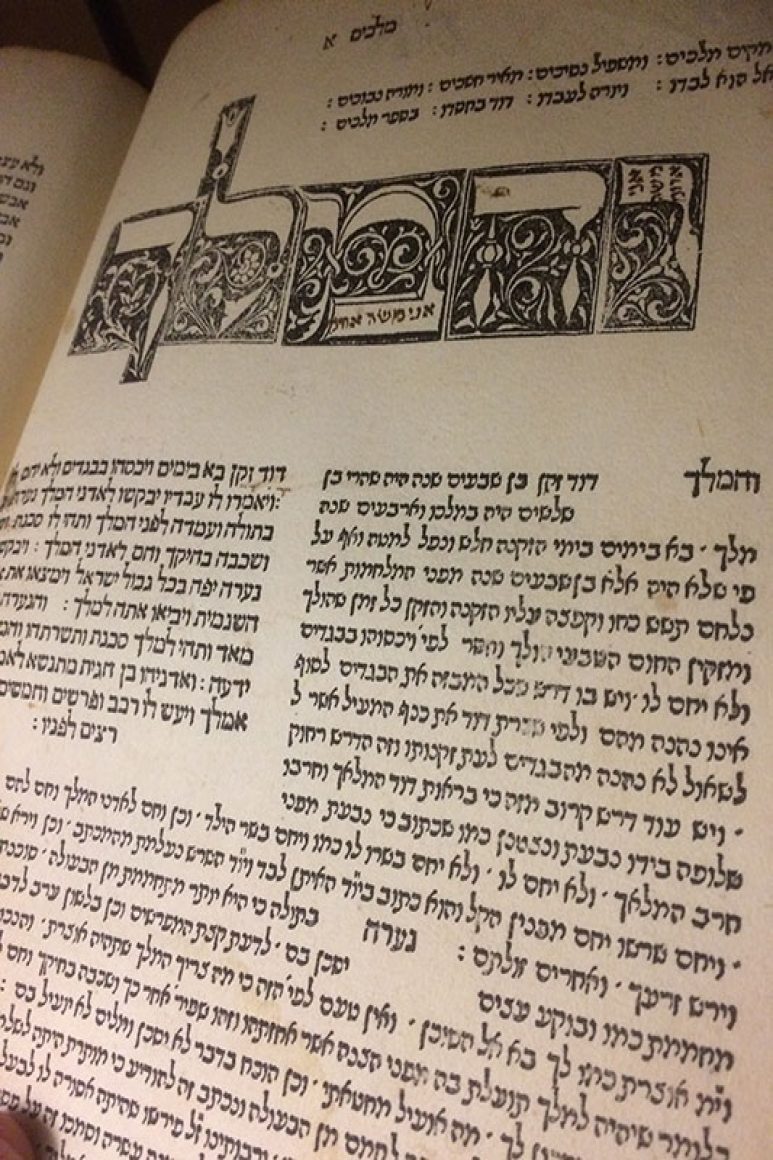

»Die Bücher und Bände der Franeker Uni sind vor allem auf Hebräisch verfasst«, sagt Konservator Uzi Hagai. »Es befinden sich kostbare Exemplare darunter, wie eine italienische Inkunabel auf Hebräisch aus dem Jahr 1475.« Dieses Werk sei so vorzüglich gedruckt worden, dass die Buchstaben auch nach mehr als 500 Jahren noch frisch wirkten.

Es dauerte dann mehr als 100 Jahre, bevor der Sammlung wieder eine neue, ansehnliche Erweiterung zufiel. Da kam Dr. Leo Fuks ins Spiel. Er war 1908 in Polen als Lajb Fuks geboren worden, wanderte 1934 nach Holland aus und schloss sich 1940, als Hitlerdeutschland die Niederlande besetzte, dem Widerstand an. Er überlebte die Schoa und wurde später Hebräischprofessor an der Amsterdamer Universität sowie Bibliothekar und Konservator der berühmten Bibliotheca Rosenthaliana, einer der größten jüdischen Sammlungen Europas.

»Fuks hätte seine Sammlung auch der Rosenthaliana vererben können, doch das hat er nicht gemacht«, sagt Hagai. Er sprachen drei Gründe dafür: »Erstens gab es die wichtigen Bestände der Franeker Universität. Zweitens wollte er hiermit der friesischen Bevölkerung danken, weil sie seiner Frau Rena und vielen anderen Juden während des Holocausts Unterschlupf gewährt hat. Und drittens, die Bibliotheca Rosenthaliana war schon gut ausgestattet und hätte dann viele Bücher doppelt gehabt, die man dann verkauft oder getauscht hätte. Das wollte Fuks nicht.«

Bibliothek Heute ist die Dr.-Leo-Fuks-Bibliothek die Perle von »Tresoar« (friesisch für: »Schatz«), wie sich das friesische Zentrum für Geschichte und Literatur nennt. Hier kann jedermann auf Schatzsuche gehen und alles über das Judentum und jüdisches Leben lernen. »Dafür braucht man kein Hebräisch oder Jiddisch zu können«, sagt Hagai. »Ich bin deshalb sehr darauf bedacht, Werke über jüdische Philosophie, Geschichte und Religion auch auf Niederländisch, Englisch, Deutsch und Französisch anzuschaffen.«

Das Vermächtnis von Leo Fuks ist aber nicht ausschließlich ein papierenes Zeugnis vergangener Zeiten, sondern auch Inspirationsquelle für zeitgenössische Leser, Gelehrte, Künstler und Musiker, wie die Sängerin Lucette van den Berg. Sie hat sich in den vergangenen Jahren einen hervorragenden Ruf als Interpretin jiddischer Lieder und Balladen erworben.

»Mein jiddisches Abenteuer begann vor 15 Jahren am Strand von Tel Aviv«, sagt sie. »Ich sah ein paar waghalsigen älteren Leuten beim Baden zu. Selbst traute ich mich nicht ins Wasser, es war mir zu kalt. Da kam einer von ihnen auf mich zu und fing ein Gespräch an. Wo ich herkomme und was ich so mache. Dann sagte er plötzlich: ›Du hast jüdische Augen. Du solltest Jiddisch lernen und jiddische Lieder singen. Dann findest du deine Seele. Komm morgen zurück, und ich gebe dir ein Buch.‹ Das habe ich gemacht, und so kam der Stein ins Rollen.«

Balladen Die klassisch ausgebildete Sängerin hat unter anderem bei der amerikanischen Dichterin und Songwriterin Beyle Schaechter-Gottesman in New York studiert. »Sie war so etwas wie meine Großmutter. Aber leider ist sie 2013 gestorben. Von ihr habe ich sehr viel gelernt. Ihre Mutter kannte 300 jiddische Lieder und Balladen auswendig – das muss man sich mal vorstellen!« Sie habe sich sehr viel davon angeeignet, sagt van den Berg. »Wesentlich war für mich, dass Beyle mich dazu ermutigt hat, meinen eigenen Weg zu gehen.«

Denn das, erinnert sich die Sängerin, sei anfangs nicht einfach gewesen. »Viele sind der Meinung, man könne und dürfe sich dem jiddischen Erbe wegen der Geschichte nur sehr umsichtig nähern. Eigentlich sollte man nichts ändern.« Doch das wäre falsch, ist van den Berg überzeugt. Denn das würde Sprache und Liedkultur versteinern. »Wer nur zurückschaut, dem geht es so wie Lots Frau: Man erstarrt zur Salzsäule.«

Van den Berg vergleicht die jiddische Kultur mit einem großen Baum, der viele Sprossen treibt. Sie versucht, einen dieser Triebe, das Liedgut, einem größeren Publikum zugänglich zu machen, indem sie öffentlich auftritt und CDs herausbringt.

Ihr Repertoire ist von vielen verschiedenen Traditionen beeinflusst: von der klassischen Musik hin bis zur Popmusik, vom portugiesischen Fado bis hin zu arabischen Rhythmen. Ein größeres Publikum möchte sie auch mit dem Musikfestival »Yiddish Waves« erreichen, das alle zwei Jahre in Friesland stattfindet, dieses Jahr vom 1. bis zum 4. März im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres.

Van den Berg ist die künstlerische Leiterin des Musikfests und möchte Menschen verschiedener Herkunft zusammenbringen, um, wie sie sagt, »Themen wie Hejmischkeit, Lernen und Simche zu erkunden«. Ein besonderes Anliegen ist es ihr, vor allem Mütter und Töchter aus der Stadt miteinander bekannt zu machen, um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. »Wenn man Frauen erreicht, erreicht man meistens ganze Familien, denn sie bilden gewöhnlich das Rückgrat und sorgen für den Zusammenhalt.«