Herr Pfeifer, Sie haben ein Buch über Ihr Leben geschrieben, »Einmal Palästina und zurück«. Was erzählen Sie darin?

Ich beschreibe darin nicht mein ganzes Leben, sondern die ersten 23 Jahre, die sehr ereignisreich waren. Ich erzähle in zwölf Kapiteln, wie es im Zweiten Weltkrieg in Österreich, in Ungarn und in Palästina war. Viele kennen sich damit nicht so gut aus. Aber neben den historischen Fakten berichte ich auch aus meinem privaten Leben.

Was zum Beispiel?

Ich wurde in eine behütete bürgerlich-jüdische Familie in Baden bei Wien geboren. Dort lebte ich, bis ich zehn Jahre alt war. Mein Vater hat bei einem deutschen wissenschaftlichen Buchverlag auf dem Balkan gearbeitet. Ende Januar 1938 schrieb mein Vater einen Brief an meinen Bruder in Palästina. Mein Bruder schlug ihm vor, alles zu verkaufen und das Land schnellstmöglich zu verlassen. Aber Vater lehnte dieses Angebot ab, weil er so viel verlieren würde. Ende Februar hatte er aber alle Hoffnung aufgegeben, und es kam zum »Anschluss«.

Wurde über die Auswanderung in der Familie diskutiert?

Schon, aber meine Eltern taten dies in einer Sprache, die ich damals noch nicht verstand – auf Ungarisch. Schlussendlich mussten meine Eltern alle Habseligkeiten zu einem Spottpreis verkaufen, und wir sind dann jeder mit einem Köfferchen ausgereist.

Wie haben Sie diese Zeit als Kind erlebt?

Schon in der ersten Republik habe ich in der Volksschule Antisemitismus erfahren. Aber ich habe es nie zu Hause erzählt, denn ich wollte nicht, dass sich meine Eltern sorgten. Nach dem Anschluss wurde ich im April 1938 allerdings physisch von Hitlerjungen angegriffen. Eine Nachbarin, die mich nicht kannte, hat die beiden vertrieben. Sie hat mich zu meiner Mutter gebracht, ihr erzählt, was passiert war, und ihr empfohlen, mich nicht mehr allein in die Schule zu lassen. Daraufhin folgerte meine Mutter, dass sie mich ganz von der Schule nehmen muss.

Wie haben Sie darauf reagiert?

Nun, erst einmal ging meine Mutter zu meinem Lehrer, der ein Nazi war. Ich war ein guter Schüler, und er sagte: Wenn sie Ihren Sohn rausnehmen möchten, dann können Sie dies tun, es gibt aber kein Abschlusszeugnis. Mich hat viel mehr diese Hysterie im Land erschrocken, denn die Mehrheit der Bevölkerung empfand den Anschluss als Befreiung. Wir hatten insofern Glück, als dass unter uns ein katholisches Lehrerehepaar wohnte, das für meine Mutter einkaufen ging. Sie musste somit nicht aus dem Haus, denn oft wurden die Juden zu sogenannten Reibepartien abgeholt und mussten dann unter Aufsicht die Straßen putzen. Darüber haben meine Eltern mit mir schon geredet. Sie haben mir erklärt, warum ich nicht in die Schule gehe.

Was haben Sie derweil gemacht?

Ich war zu Hause, und es war eigentlich nicht so dramatisch, denn ich musste nicht in die Schule. In Wien haben die Menschen viel Dramatischeres erlebt.

Sie stellen Ihr Buch Studenten vor und diskutieren mit ihnen. Welche Reaktionen gibt es?

Die Studenten in Dresden zum Beispiel haben sehr interessante Fragen gestellt. Sie wollten wissen, was mit meiner Familie passiert ist und wie ich allein nach Palästina gekommen bin. Dieses Kapitel interessiert immer am meisten.

Das war 1943. Von Budapest sind Sie in zwei Wochen nach Haifa gereist.

Ich war auf dem ersten von drei Jungendtransporten im Januar 1943. Wir verließen Budapest über Rumänien, Bulgarien, die Türkei bis nach Haifa. Der Mufti von Jerusalem schrieb Briefe an die jeweiligen Außenminister und bat diese, keine jüdischen Kinder mehr durch ihre Länder passieren zu lassen.

Hatten Sie später noch Kontakt zu den Kindern, mit denen Sie gereist sind?

Ja, ich war ja Mitglied bei Haschomer Hazair, der sozialistisch-zionistischen Jugendbewegung. Wir sind in einen Kibbuz gekommen. 1946 war ich 18 Jahre alt. Man hat uns vor die Wahl gestellt: Entweder wir gehen in einen neuen Kibbuz an der libanesischen Grenze und helfen, ihn aufzubauen, oder – und das wollten wir – zur Palmach. In unserer Gruppe wurde das demokratisch diskutiert und abgestimmt. Und die Mehrheit hat sich für die Palmach entschieden. So trat ich am 15. März 1946 dort ein. Am 1. Januar 1950 wurde ich vom israelischen Militär entlassen.

Wie war Ihre Militärzeit?

Ich bekam eine Ausbildung, kam im Sommer 1947 in den Negev und habe dort die Wasserleitungen in die Kibbuzim und die Dörfer bewacht. Schon einen Tag nach dem UN-Palästina-Beschluss 1947 wurden Juden ermordet. Ich allerdings war gerade im ersten Urlaubstag bei meinem Bruder in Jerusalem. Sofort kehrte ich zu meiner Einheit zurück. Damals gab es keine Militärpolizei, und niemand hätte ein Wort gesagt, wäre ich bis zum Ende meines Urlaubs in Jerusalem geblieben. Wir hatten im Herzen einen inneren Militärpolizisten, der uns sagte: Du kannst nicht in Jerusalem ins Kino gehen, wenn deine Freunde vielleicht verletzt werden oder sterben. Das kennzeichnet eine ganze Generation.

Warum sind Sie 1951 wieder nach Österreich gegangen?

Ich war mit einem falschen Pass nach Palästina gekommen und wollte einfach zu meinem Namen zurückkehren. Außerdem war es nicht einfach in Israel. Ich war arbeitslos. Also ging ich zuerst zu Verwandten in die Schweiz und habe dort eine Ausbildung im Hotelfach gemacht. Ich hatte einen sozialistischen Hintergrund: Was wusste ich, wie bürgerliche Schweizer Juden in Zürich denken? Ich habe mich nicht angepasst und bin arbeiten gegangen – habe in der Schule des Lebens gelernt.

Wie war diese Rückkehr?

Ich war immer sehr kritisch und man hat mich – während der Waldheim-Affäre und auch schon zuvor – gefragt: Wenn Sie Österreich so kritisch sehen, warum leben Sie dann hier? Ich habe darauf immer etwas humorvoll geantwortet: Aus gesundheitlichen Gründen, weil mein Blutdruck niedrig ist, und wenn ich die Schlagzeilen in den Zeitungen lese, dann geht er hoch.

Sie haben eine gewisse Zeit in Ungarn gelebt. Wie beobachten Sie die Situation im Land heute?

Mit großer Sorge. Die scheibchenweise Abschaffung der Demokratie, wie wir sie in Europa verstehen, oder der Revisionismus. Die Regierung erfüllt praktisch als erste Amtshandlung der rechtsextremen Jobbik-Partei den Wunsch, einen Trianon-Gedenktag einzuführen, der jedes Jahr am 4. Juni begangen wird. Das sind die Symptome, nicht die Krankheit. Die Krankheit ist, dass man zu einer Ideologie der Zwischenkriegszeit zurückkehrt, die auf Revisionismus und Antisemitismus basiert. Dieser Antisemitismus ist nicht immer explizit, aber er ist da.

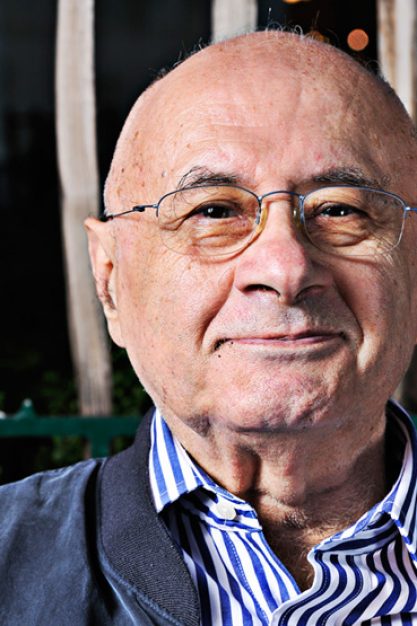

Mit dem Journalisten und Buchautor sprach Katrin Richter.

Karl Pfeifer: »Einmal Palästina und zurück: Ein jüdischer Lebensweg«. Edition Steinbauer, Wien 2013, 176 S., 22,15 €