Heidi, das eigenwillige Mädchen mit der Liebe zu den Bergen und der Natur, ist weltweit bekannt. Sie ist die Heldin der Kinder- und Jugendromane der Schweizer Autorin Johanna Spyri aus den Jahren 1880 und 1881. Die Geschichte der Roman-Rezeption in Israel und der Erfolg der Veröffentlichungen in hebräischer Sprache ist derzeit in der Ausstellung Schatten und Licht. Heidis Erfolgsgeschichte in Israel – Eine Spurensuche im »Heidiseum« in Kilchberg bei Zürich zu sehen und soll nach Wunsch der Kuratoren zu einer Wanderausstellung werden.

Welchen großen Einfluss »Heidi« in Israel hatte und bis heute hat, habe ihn selbst überrascht, sagt Peter Büttner, der gemeinsam im Kuratorium mit Nurit Blatman und Peter Polzin die Ausstellung in fast zweijähriger Vorarbeit zusammengestellt und konzipiert hatte.

»Wir wollten die bekannten Pfade verlassen und etwas zeigen, das keiner bislang auf dem Schirm hatte – wir wollten eine mutige Ausstellung machen«, fasst es der Ausstellungsmacher zusammen. So sei es zum Bezug »Heidi« und Israel gekommen. Wenn man politische und kulturelle Aspekte in den Blick nehme, verstehe man erst, warum die »Heidi«-Bücher in den hebräischen Übersetzungen ab Mitte der 40er-Jahre so ein Erfolg werden konnten.

Waisenkinder »Der Romanstoff war enorm identitätsstiftend zu dieser Zeit«, so Büttner. Menschen, die die Erfahrung der Schoa gemacht hatten, hätten sich ein Stück weit mit dem Heidi-Stoff identifizieren können. Vor allem die Kinder, viele von ihnen Waisen wie das Mädchen aus den Bergen.

»Wir haben versucht, die Themen herauszufiltern, die unserer Meinung nach wichtig sind für die jüdische Rezeption.« Dies sei zum einen die Waisenkinderfahrung und zum anderen die Heimatvertriebenheit. »Das Wort ›Waise‹ kommt bei Johanna Spyri im Original nicht vor, aber auffällig oft bei den Übersetzungen der frühen hebräischen Ausgaben«, merkt Peter Büttner an.

Existenzielle traumatische Erfahrungen, die Schoa-Überlebende gemacht hatten, zeigten gewisse Parallelen zu Heidis Vertriebensein aus den Bergen und ihrem problematischen Leben in der Frankfurter Kaufmannsfamilie.

Dazu komme der Naturkomplex, die Naturerfahrungen, die im Roman beschrieben würden – Stichwort Kibbuz als romantisiertes Landleben. Der Text sei von Abschied und Hoffnung geprägt, wie auch viele Biografien von Jüdinnen und Juden aus der Zeit nach der Schoa.

Zeitzeugen So kommen in der Ausstellung auch Zeitzeugen zu Wort, die von der Heidi-Geschichte besonders berührt wurden. Der Romanstoff von »Heidi« ist hoffnungsvoll und hat ein gutes Ende, dieser Aspekt soll sich im Titel der Ausstellung Schatten und Licht spiegeln, ebenso wie die jüdische Geschichte, die voller Hoffnung sei.

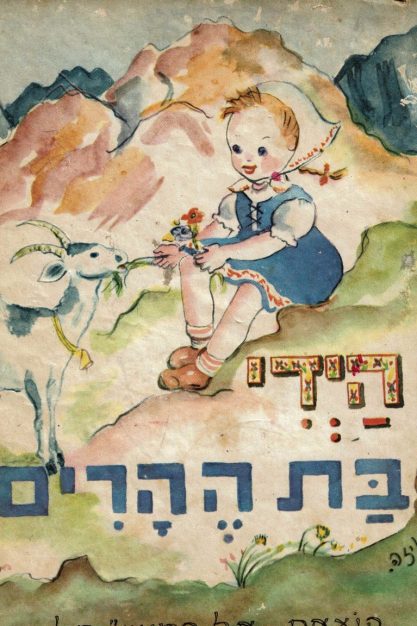

In der Ausstellung ist die Vielfalt der hebräischen Übersetzungen zu sehen. Dabei werde auch deutlich, wie sich der Kinderbuchmarkt ab den 50er-Jahren entwickelt habe, so Büttner. Dieser lebte zunächst von Übersetzungen, da es in Israel noch keinen nationalen Kanon gegeben habe.

Schreibutensilien der Autorin werden ebenso gezeigt wie das Drehbuch sowie ein Kinoplakat der amerikanischen Verfilmung mit Shirley Temple von 1937. »Dieser Film«, erzählt Büttner, »war damals ein Riesen-Highlight.« Er habe das Interesse an dem thematischen Stoff von Heidi vorbereitet und vermutlich zum Interesse an der ersten Übersetzung geführt.

festjahr Ergänzt wird die Ausstellung im Heidiseum, die Bestandteil des Kulturprogramms des Festjahres »1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland« ist, von einer Fotoserie des israelischen Nachwuchskünstlers Niv Fridman. Er setzte das Heidi-Motiv in ansprechenden Fotoarbeiten um und näherte sich der Geschichte aus künstlerischer und kultureller Perspektive.

Schirmherrin der Ausstellung ist Hanna Livnat. Sie hat 2019 die nun aktuellste Übersetzung des weltweit bekannten Kinderromans ins Hebräische vorgenommen. Bislang seien vor allem verkürzte Adaptionen erschienen, so Büttner. Hanna Livnat hat nun eine umfassende Version vorgelegt.

Erste Eindrücke von der Ausstellung gibt ein virtueller Rundgang im Internet. Im Heidiseum bei Zürich ist sie noch bis zum 17. Oktober zu sehen. Derzeit laufen Gespräche, inwieweit die Ausstellung auch an anderen Orten gezeigt werden kann – in Tel Aviv, wo die Bücher verlegt wurden, oder in Frankfurt, der Stadt, die eng mit dem Heidi-Stoff verbunden ist.

www.heidiheritage.com

Heidi in Haifa

Eine Ausstellung im »Heidiseum« bei Zürich zeigt, wie die ins Hebräische übersetzten Kinderbücher ihren Siegeszug antraten

von

Annette Kanis

07.10.2021 11:22 Uhr