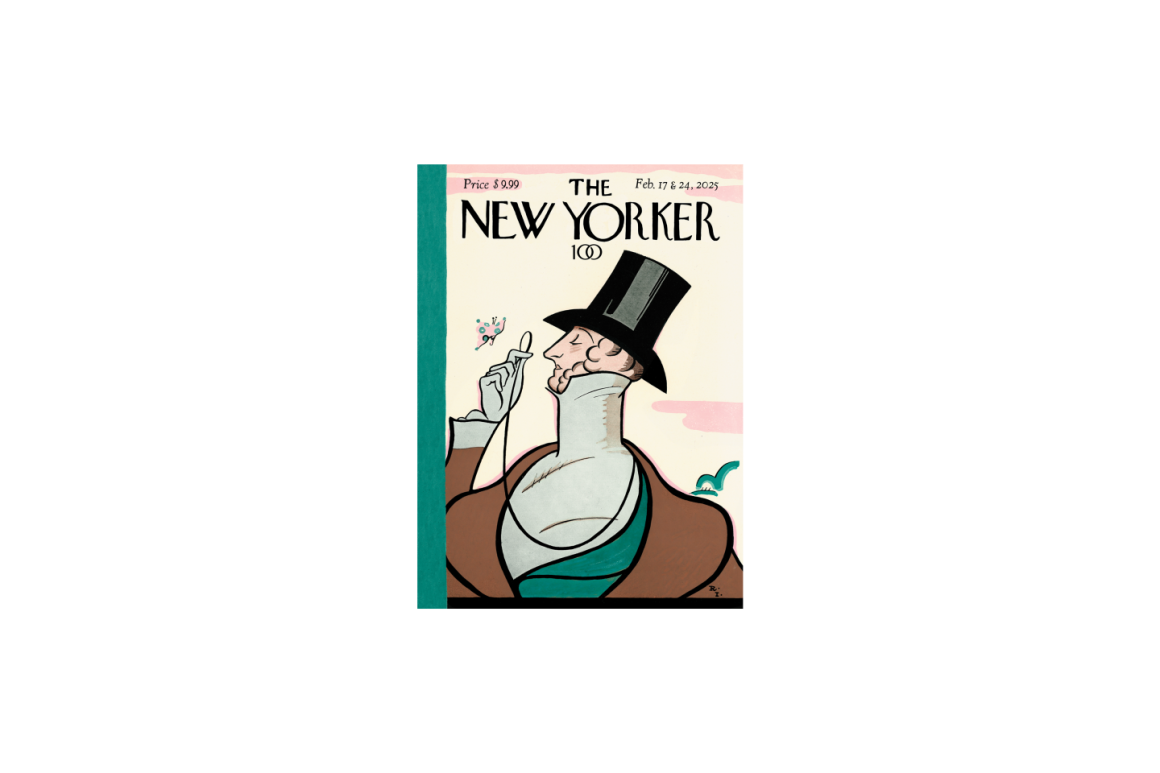

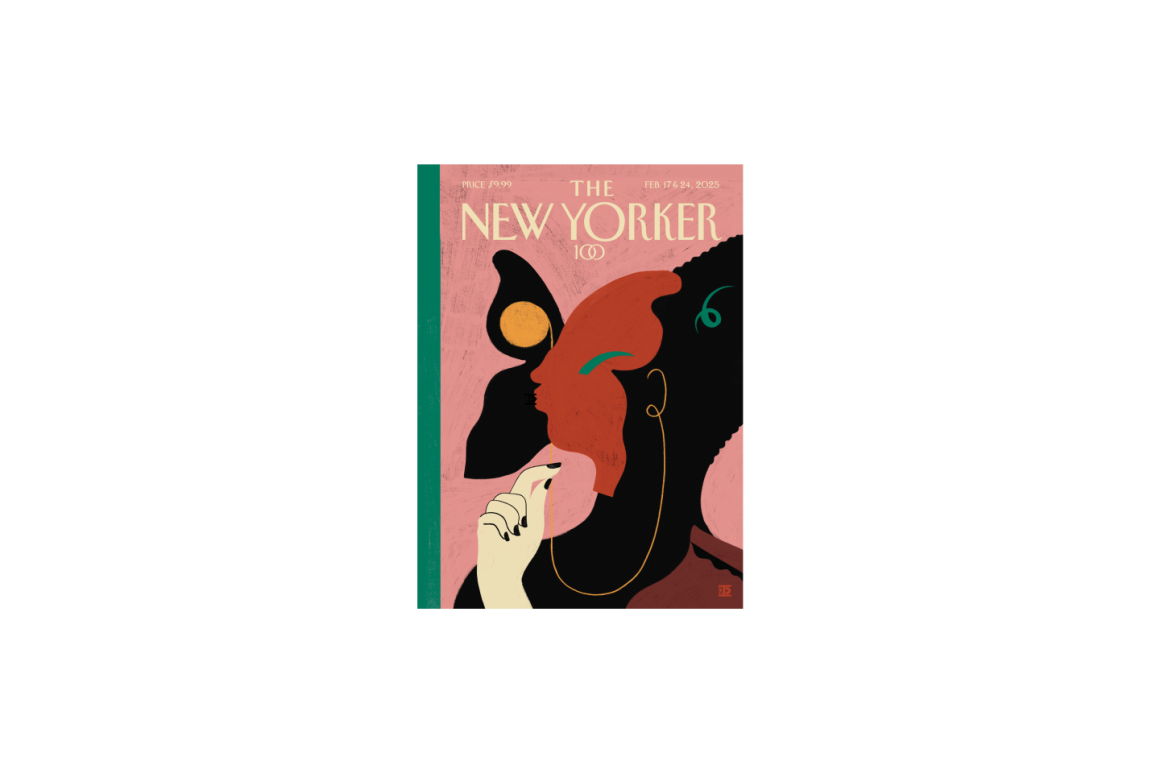

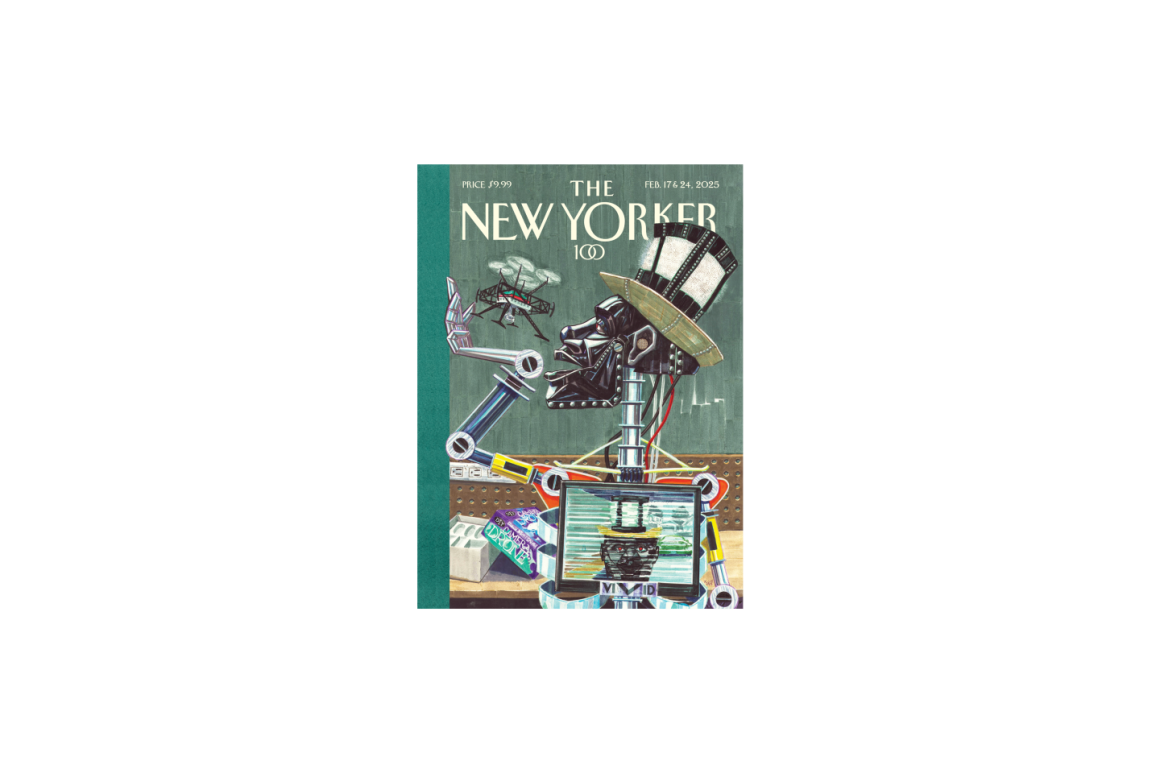

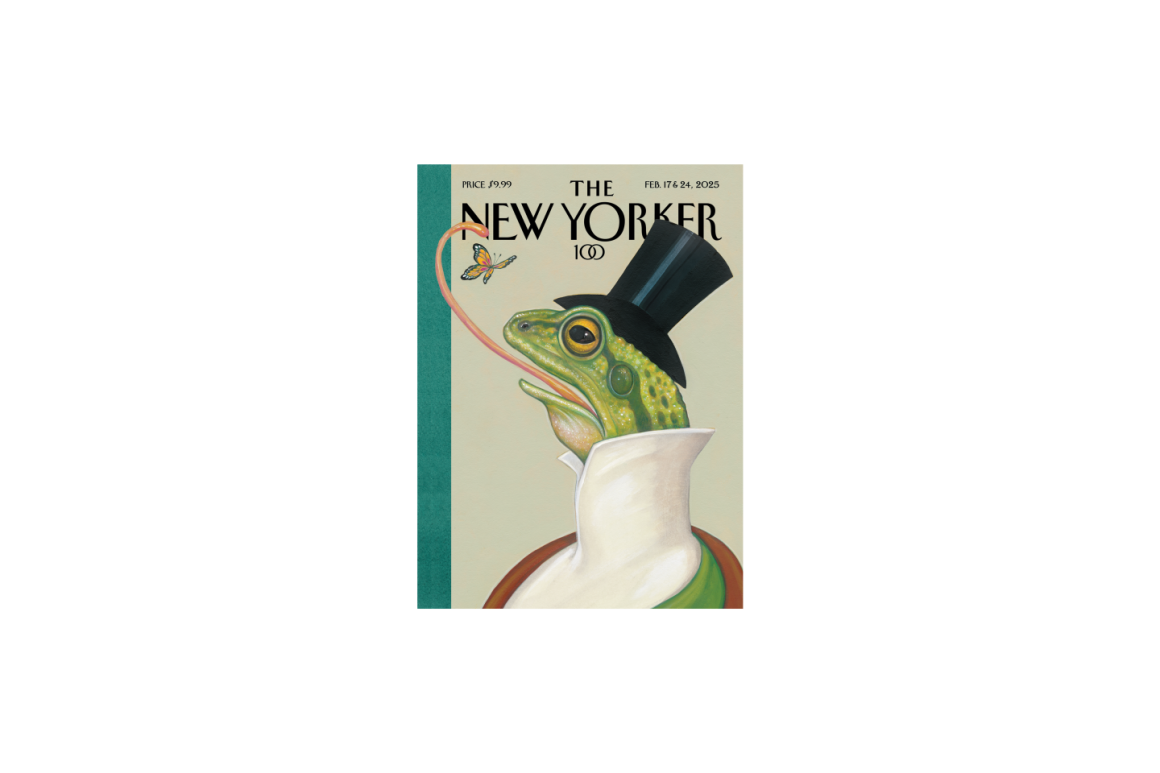

Wer dieser Tage die Jubiläumsausgabe des »New Yorker« in den Händen hält, blickt auf das exakt gleiche Titelbild wie die ersten Käufer des Kultmagazins am 21. Februar 1925: die Figur des archetypischen New Yorker Dandys, der später den Namen Eustace Tilley erhalten sollte, gezeichnet von Rea Irvin. Doch weil die Jubiläumsausgabe, wie die Zeitschrift selbst, nicht nur nostalgisch sein will, werden auf den folgenden Seiten aktualisierte Variationen von Tilley gleich mitgeliefert. Tilley als androgynes Fabelwesen, das mit einem Schmetterling verschmilzt, gezeichnet von Diana Ejita; Tilley als Roboter, der anstelle eines Schmetterlings eine Drohne betrachtet, von Kerry James Marshall; Tilley als Frosch, kurz davor, den Schmetterling zu verschlingen, von der kanadischen Künstlerin Anita Kunz.

Jubiläumsausgaben mit Variationen auf Tilley zu schmücken, hat beim »New Yorker« Tradition. 1994 zeichnete der Karikaturist Richard Crumb Tilley als East Village Hipster, 2014 war der zeitgenössische Dandy nach Brooklyn gezogen und trug Bart und Tattoo. So demonstrierte der »New Yorker« schon immer beides: eine konstante, unverkennbare Identität und zugleich ein Mitgehen mit der Zeit.

Dabei ist die Identität des »New Yorker« schwer zu beschreiben, das Magazin passt in kein gängiges Publikationsgenre: Er ist Reportageheft mit nicht selten bis zu 20 Seiten langen Geschichten, die zum Gründlichsten und am besten Geschriebenen gehören, was es im Journalismus gibt. Er ist aber auch Literaturmagazin, das von Dorothy Parker über Vladimir Nabokov und Philip Roth bis zu Don DeLillo immer wieder die größten Talente der zeitgenössischen US-Literatur anzieht.

Hannah Arendts Bericht über den Eichmann-Prozess in Jerusalem stand zuerst hier.

Er ist Kulturkalender mit aktuellen, immer mit Esprit und Witz geschriebenen Kritiken. Er ist Klatschmagazin, mit dem Neuesten aus der New Yorker Gesellschaft. Er ist Fotoheft mit dem Besten, was der Fotojournalismus zu bieten hat. Er hat eine lange Tradition ikonischer Karikaturen. Er stachelt seit Jahrzehnten mit Essays und Kommentaren immer wieder den politischen Diskurs an. Der »New Yorker« ist eher kulturelle Einrichtung als klassisches Medium – und er ist, personell wie inhaltlich, schon immer auch jüdisch gesprägt.

Tatsächlich hatte Magazingründer Harold Ross, ein ehemaliger Kriegsreporter und Abenteurer, kein wirkliches Konzept für das Heft. Gelangweilt von dem, was die gängigen New Yorker Publikationen seinerzeit zu bieten hatten, wusste er nur eines – er wollte etwas Witziges und Geistreiches, das aus dem Rahmen fällt. Dafür gelang es ihm am Pokertisch, dem jüdischen Hefeteig-Millionär Raoul Fleischmann ein paar Tausend Dollar Startkapital abzuschwatzen. Doch die ersten Ausgaben liefen überhaupt nicht, beinahe wäre es nach drei Monaten mit dem »New Yorker« schon wieder vorbei gewesen. Den Durchbruch schaffte das Magazin erst mit einem süffigen Erlebnisbericht aus dem New Yorker Nachtleben der Roaring Twenties. Der zweite Coup war dann allerdings schon ein klassisches »New Yorker«-Stück. Ein Reporter begleitete ausführlich und in geschliffener Prosa den historischen Scopes-Prozess in Tennessee, bei dem darüber entschieden wurde, ob an amerikanischen Schulen die Evolutionslehre unterrichtet werden darf.

Tradition der Zeugenschaft

Es war der Beginn einer langen Tradition der Zeugenschaft von historischen Ereignissen, immer aufgezeichnet in epischer Breite, mit literarischer Ambition und mit einem besonderen Blickwinkel. Sportreporter AJ Liebling war bei der Befreiung Frankreichs von den Nazis dabei; John Hersey berichtete von den Kriegserlebnissen von John F. Kennedy und aus Hiroshima nach dem Abwurf der Atombombe; Rebecca West war bei den Nürnberger Prozessen vor Ort. Den wohl nachhaltigsten Effekt auf den historischen Diskurs hatte schließlich die Berichterstattung von Hannah Arendt über den Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem, bei der ihre Theorie von der Banalität des Bösen geboren wurde.

Zugleich war und ist der »New Yorker« Sprungbrett und Begleiter für Generationen von großen amerikanischen Literaten, angefangen mit Isaac Bashevis Singer und Saul Bellow, über Mary McCarthy, James Baldwin bis hin zu Tanehisi Coates und Salman Rushdie, die über Jahrzehnte hinweg Beiträge schrieben. Aber auch jüngere jüdische Autoren wie Jonathan Safran Foer, Gary Shteyngart und Etgar Keret wurden hier bekannt gemacht. Jüdische Themen haben einen festen Platz im »New Yorker«, so beispielsweise 2017, als Philip Roth einen Essay darüber schrieb, welche Kräfte ihn als Amerikaner geprägt hätten und welche als Juden, wobei er überraschenderweise kaum Schnittmengen zwischen beiden zu erkennen vermochte.

Jüdische Themen haben seit jeher einen festen Platz.

Unter dem aktuellen Chefredakteur David Remnick – seit 1998 – hat sich das Traditionsblatt auch ins digitale Zeitalter bewegt, natürlich ohne seine Identität als Hüter des gründlichen Qualitätsjournalismus aufzugeben. Mit Remnick selbst und erstklassigen Kolumnisten und Korrespondenten wie Evan Osnos und Susan Glasser bleibt das Blatt eine Autorität, wenn es um die ebenso faire wie tiefgründige Begleitung des Geschehens in Washington geht.

Natürlich hat auch der »New Yorker«, wie alle traditionellen Printmedien, unter der Digitalisierung gelitten. Erst im Jahr 2023 wurden 300 Mitarbeitende vom Verlag Condé Nast entlassen. Dennoch ist der »New Yorker« trotz oder vielleicht gerade wegen seiner Beständigkeit ein Fels in der Brandung des digitalen Wandels. Immer noch zählt man 1,2 Millionen Abonnenten – für Chefredakteur Remnick ist das ein Beweis dafür, dass es weiterhin ein Publikum für Tiefe und Komplexität gibt.

Dass so viele Leser sich nicht mit Desinformationshäppchen abspeisen lassen, macht Remnick Hoffnung für die Zukunft. »Es gibt da Draußen eine stille Mehrheit von Menschen, die an Demokratie und Pluralismus glauben.« Für sie möchte er mit seinem Magazin auch in den kommenden vier Jahren da sein. »Ich werde unter keinen Umständen Donald Trumps Ring küssen«, gab er jüngst bekannt. Solange in den USA noch freie Rede und Unabhängigkeit möglich sind, wird der »New Yorker« davon Gebrauch machen.