Thomas LaRues Stimme habe das Publikum auf eine bestimmte Weise berührt, wie es nur gewisse Sänger schaffen, schrieb Z. Karnblit, Theaterjournalist vom »Morgn Zhurnal«, in seinem Artikel vom 4. November 1921 mit dem Titel »Haben Sie schon vom berühmten Kantor Rebʼ Toyvele gehört?« völlig fasziniert. »Da war er: ein schlanker, schwarzer Jugendlicher in schwarzem Gehrock und Weste, darunter ein frisches weißes Hemd. Er kam heraus und sang ein jiddisches Lied. Ich traute meinen Augen und Ohren nicht«, so der Journalist.

»Wenn ich bei einem Konzert höre, dass jemand ›Eli, Eli‹ singen wird, renne ich in die entgegengesetzte Richtung … Dies jedoch war ein neues ›Eli, Eli‹ von einem schwarzen Kantor, das so tief empfunden war und so tief aus dem jüdischen Martyrium schöpfte, dem jüdischen Schrei, Gott anzuflehen, warum er ihn verlassen hat, und das aus diesem Lied etwas hervorbrachte, was selbst die größten Opernsänger nicht vermochten.« Jeder im Saal sei wie gebannt gewesen »von der kraftvollen poetischen Harmonie des schwarzen Kantors«.

In den Kantorenhimmel gelobt

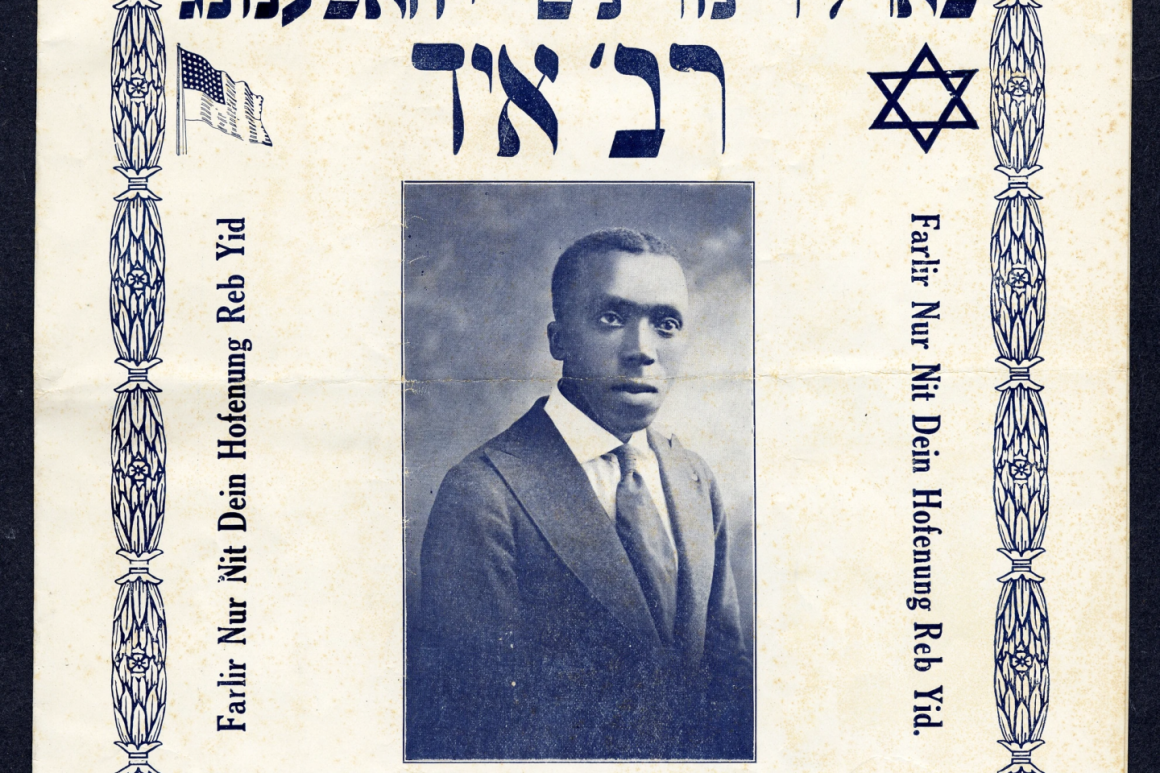

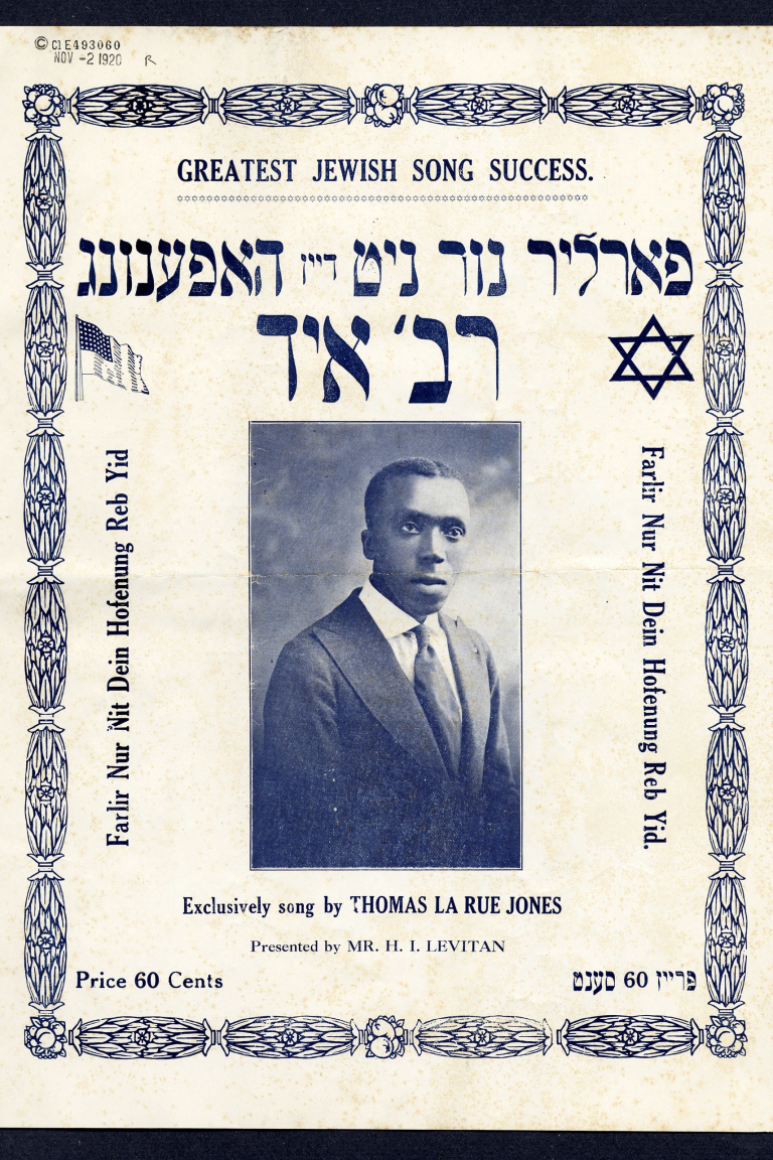

Es war Anfang der 1920er-Jahre, als die New Yorker Presse Thomas LaRue in den Kantorenhimmel lobte und die Zeitungen regelmäßig Anzeigen für jiddische Bühnenshows schalteten. »Dos Khupe Kleyd« (Das Brautkleid) und »Yente Telebende« (Die redselige Streitaxt) waren Kassenschlager, und das hatten sie vor allem Thomas LaRues einzigartiger Stimme zu verdanken. Der Sänger, der in der Zwischenkriegszeit als »Der Schvartzer Khazan« (Der schwarze Kantor) bekannt war, gehörte zu den herausragendsten Stimmen des jiddischen Theaters und der Kantorenmusik.

LaRue war ein afroamerikanischer Tenor, der in den 1920er- und 30er-Jahren jüdisch-liturgische Werke berühmter Kantoren wie Yossele Rosenblatt und Zavel Kwartin interpretierte. Seine Karriere ist ein bemerkenswertes Beispiel für die kulturelle Verbindung zwischen afroamerikanischen und jüdischen Gemeinschaften in den USA dieser Zeit geworden. LaRue trat unter verschiedenen Namen auf, darunter Thomas LaRue Jones, Reb Toyve HaʼCohen und Toyvele.

Der Beweis für seine Virtuosität liegt auf einer kürzlich wiederentdeckten Schallplatte aus dem Jahr 1923 vor. Es ist die bislang einzige bekannte Aufnahme eines afroamerikanischen Kantorengesangs aus dem frühen 20. Jahrhundert. Ausfindig gemacht hat sie der Musikwissenschaftler und -produzent Henry Sapoznik. 45 Jahre lang hatte er nach dieser Schallplatte gesucht und sie schließlich im vergangenen Juli im Tonarchiv des YIVO Institute for Jewish Research in New York gefunden – ausgerechnet jenem Tonarchiv, das Sapoznik selbst 1982 gegründet und bis 1995 geleitet hat.

»Ein verlorenes Kapitel an der Schnittstelle zwischen jüdischem und schwarzem Leben.«

Henry Sapoznik

»Immer wieder habe ich in meinem Umfeld herumgefragt, ob jemand die Platte gesehen habe, aber ich bekam nie eine Antwort. Irgendwann gab ich auf«, erzählt Sapoznik, der in New York lebt. Immerhin führte seine unermüdliche Suche auch zur Entdeckung anderer vergessener schwarzer Kantoren. Seine Recherchen legte Sapoznik, dessen Muttersprache Jiddisch ist, in einem umfangreichen Dossier über afroamerikanische Kantoren an. Allein zu LaRue fand er bisher rund 150 Artikel, Rezensionen und Anzeigen in der zeitgenössischen Presse.

Aschkenasische Vergangenheit und Gegenwart der Stadt

Seine Forschungsergebnisse teilt der heute 72-Jährige auf seinem Blog. Mit dessen Öffentlichkeit hofft er, mehr zu diesem »verlorenen Kapitel an der Schnittstelle zwischen jüdischem und schwarzem Leben« beizutragen, so Sapoznik. Das wird auch in seinem im kommenden August erscheinenden »Touristʼs Guide to Lost Yiddish New York City« Thema sein. Das Buch über den sehr großen Einfluss der jiddischen Kultur auf New York, über die vielschichtige aschkenasische Vergangenheit und Gegenwart der Stadt, legt nicht nur die anhaltende Widerstandsfähigkeit der jiddischen Kultur dar, sondern schreibt auch die Sozialgeschichte zwischen Juden und Schwarzen Menschen.

Während sich die kulturelle Interaktion zwischen Afroamerikanern und Juden hauptsächlich darauf beschränkte, dass sich Juden schwarzer Musik – darunter Ragtime, Jazz, Swing, R&B und Blues – als Interpreten, aber auch als Veranstalter, Manager und Labelbetreiber annäherten, wurde die Rolle der schwarzen Interpreten jiddischer und kantorischer Musik in den jüdischen Gemeinden, in Theatern, auf Schallplatten und im Radio zwischen den Weltkriegen als sogenannte »Shvartze Khazonim« (Schwarze Kantoren) bisher kaum erforscht.

Heute gilt das jiddische Wort »shvartze/shvartzer« (schwarz), wenn es sich auf eine Person bezieht, als rassistischer, abwertender Begriff. »Dies war jedoch nicht der Fall, als afroamerikanische Sänger als ›shvartze khazonim‹ bezeichnet wurden«, sagt Sapoznik. Im Gegenteil, es war Teil der Vermarktung.

Afroamerikanische Synagogen

Der Aufstieg afroamerikanischer Synagogen hatte damals vielfältige Gründe. So schreibt Sapoznik in seinem Buch: »Die Jim-Crow-Gesetze, die die Reconstruction im Süden ablösten, führten zu einer Migration in den Norden, einer demografischen Verschiebung nach New York und in die bereits etablierte jüdische Gemeinde in Harlem.« Schwarze begegneten Juden nun als Nachbarn, im Guten wie im Schlechten. »Gleichzeitig wuchsen die nationalen Bestrebungen der Schwarzen und wurden vom Zionismus – selbst eine Art «Zurück-nach-Afrika-Bewegung» – als Vorbild für die Entwicklung der Harlem Renaissance inspiriert.«

Die alltägliche Nähe und die Tatsache, dass Schwarze vom jüdisch-religiösen Establishment abgelehnt wurden, veranlassten einige dazu, Gemeinden zu gründen, wo sie jüdische Rituale praktizieren und Hebräisch sowie Jiddisch sprechen konnten. Zu den von Sapoznik angeführten »schwarzen Gemeinden« gehörten der Moorish Zionist Temple, gegründet von Rabbi Mordechai Herman, der von sich behauptete, äthiopischer Abstammung zu sein, und die Congregation Beth Bʼnai Abraham, gegründet 1929 von dem aus Barbados stammenden Rabbi Arnold Josiah Ford.

Rabbi Wentworth Arthur Matthew, ein westindischer Einwanderer, gründete 1919 die äthiopisch-hebräische Gemeinde der Commandment Keepers und baute später ein Netzwerk von Synagogen in den USA und der Karibik auf, das auf traditionellen orthodoxen aschkenasischen Traditionen basierte. Sapoznik vermutet, dass Schwarze aus der Karibik möglicherweise die Religion jüdischer Sklavenhalter angenommen hatten. Schwarze abessinischer (äthiopischer) Abstammung wiederum taten dies wohl, um eine Verbindung zu den Hebräern des Alten Testaments zu beanspruchen.

Während einige Schwarze Kantoren als Solisten zu Stars der jiddischen Bühnenwelt wurden, waren andere hauptsächlich Gemeindekantoren in den Schwarzen Synagogen in Harlem.

Während einige Schwarze Kantoren als Solisten zu Stars der jiddischen Bühnenwelt wurden, waren andere hauptsächlich Gemeindekantoren in den Schwarzen Synagogen in Harlem. Thomas LaRue jedoch scheint gemäß den Forschungen von Henry Sapoznik keiner Schwarzen Synagoge angehört zu haben.

»Er lebte in einer jüdischen Klanglandschaft«

Die biografischen Details sind spärlich: Er soll 1894 in Newark als eines von vier Kindern einer nichtjüdischen Mutter geboren worden sein. Die sei alleinerziehend gewesen und habe sich in einer rassistischen Umgebung zum Judentum hingezogen gefühlt. »Sie konnte sich nur mit jüdischen Frauen anfreunden, die die Gesellschaft der Juden den Christen vorzogen«, erzählte LaRue 1922 selbst der Zeitung »The New York Age«. Offenbar bestand die Mutter darauf, dass er eine jüdische Grundschule besuchte, aus einem Siddur beten lernte und mit 13 Barmizwa machte.

LaRues Klangtreue sei ein Beweis dafür, dass er in einem jüdischen Milieu erzogen wurde. »Er lebte in einer jüdischen Klanglandschaft«, sagt Sapoznik, dessen verstorbener Vater ein »Khazn« alter Schule war.

Mit Anfang 20 war LaRue fester Teil des Unterhaltungsprogramms der jüdischen Gemeinde Newarks. Er sang auf Hochzeiten, bei Spenden- und Wohltätigkeitsveranstaltungen und gab Synagogenkonzerte. In den folgenden Jahren kamen Bühnenauftritte in einer Reihe von Salons hinzu, wo LaRue seinen später perfektionierten Mix aus Kantoren, jiddischen und russischen Liedern sang.

Auch in Europa konnte die Presse nicht genug vom »Schwarzen Kantor« bekommen. Nach Paris und London gastierte LaRue auch in Berlin, wo aus seinen geplanten drei Konzerten wegen der großen Nachfrage zwölf wurden. Die Musikkritiker lobten den Schwarzen Kantor im »Berliner Tageblatt«, der »Vossischen Zeitung« und der »Morgen Post« in höchsten Tönen – nur drei Jahre, bevor die Nazis an die Macht kamen.

LaRue steht stellvertretend für eine musikalische Tradition seiner Zeit, als Schwarze Männer (und auch einige Frauen) mit hebräischen Gebeten und Liedern in der »Mamaloshen« ihr Publikum bewegten. »Ich wünschte nur, sie wären alle aufgezeichnet worden«, sagt Sapoznik, dem es zu verdanken ist, dass wenigstens LaRues Stimme heute wieder hörbar ist.