Was die meisten Skandalromane eint, ist, dass ihr schockierender Inhalt wenige Jahrzehnte später kaum jemanden mehr interessiert. Bei Philip Roths 1969 veröffentlichtem Bestseller verhält es sich anders. Das Unbehagen ist geblieben. Wenn auch aus einem anderen Grund.

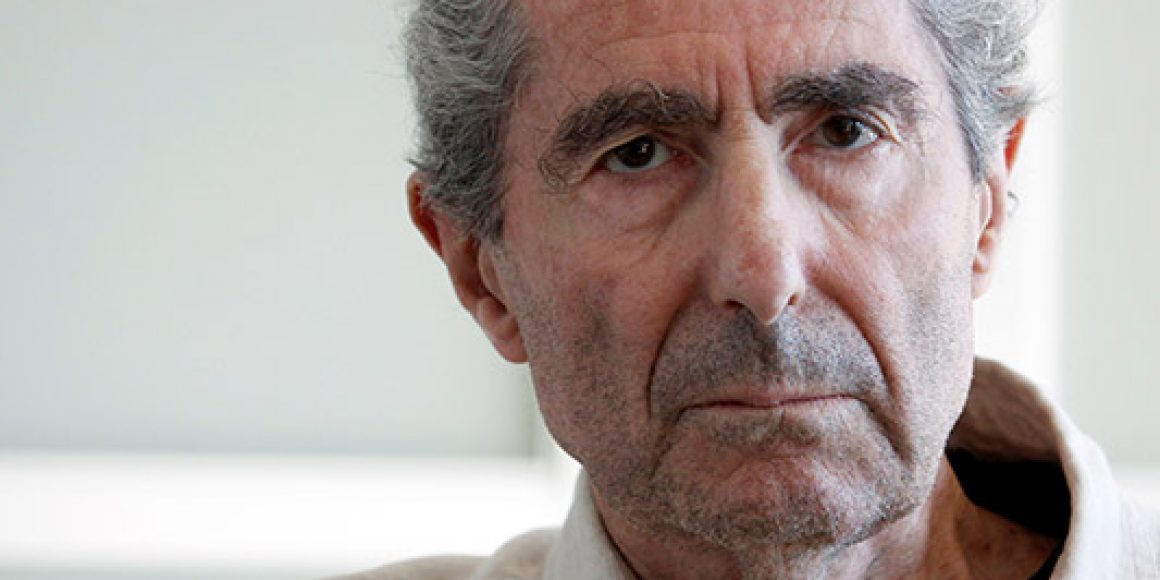

In ihrem Dokumentarfilm »Roman, Sex & Satire: Portnoys Beschwerden« analysiert die französische Journalistin Olivia Mokiejewski seine damalige wie heutige Wirkung und zeigt auf, wie sich Moralvorstellungen verändern. Auch in der Hoffnung, ein Rätsel zu lösen: Wer war der im Jahr 2018 verstorbene jüdische Schriftsteller wirklich? Leider gibt sie sich mit halbgaren Antworten zufrieden.

Die Schlagkraft des damaligen Skandals dröselt der Film dabei wunderbar auf: Das Buch erscheint mit dem frisch erwachten Geist der sexuellen Revolution, verkauft sich millionenfach und wird in 60 Sprachen übersetzt. Australien verbietet es umgehend, in den USA wird darüber diskutiert. Vor allem die amerikanisch-jüdische Gemeinschaft ist in Aufruhr. Jemand aus ihren eigenen Reihen besudelt ihre Werte und Traditionen mit vulgären Fantasien. »Antisemit, Lügner, Verräter«, lauteten die Vorwürfe.

Dass der Roman standhalten konnte, liegt an einem Kunstgriff. Das Buch ist ein Monolog des Ich-Erzählers Alexander Portnoy während einer psychoanalytischen Sitzung. Nur dass er das, was er seinem Therapeuten erzählt, mit der Welt teilt: Seine kontrollierende, besitzergreifende Mutter, sein unbändiger Drang, ständig zu masturbieren, seine Schuldgefühle, die Zwänge und Regeln, das Festhalten am Leid, die er als »an der sauren Traube der Religion rumnuckeln« bezeichnet. »Ich lebe in einem jüdischen Witz, nur dass er kein Witz ist.« Dazu Lust, Gier, Sex, Sex, Sex...

Alles wird entheiligt

Mit seiner derben, komischen Sprache gelingt es Roth, alles zu entheiligen, sagen die im Film zu Wort kommenden Literaturkritiker. Dann aber wird sein Weltruhm für den damals 36-Jährigen zur Falle. Die Menschen sehen in ihm den verstörten Protagonisten, lauern ihm auf, beschimpfen ihn. Roth flieht aufs Land, meidet die Öffentlichkeit. Während der alte Skandal verblasst, entsteht ein neuer, der lange unbemerkt blieb: seine abwertende, eindimensionale Art, Frauen als passive Lustobjekte und Äffchen zu beschreiben, sexuelle Belästigung als Witz zu verpacken und seine Verachtung für seine Exfrauen. Ist das Kunstfreiheit? Oder ist Roth Opfer seiner eigenen patriarchalen Prägung?

Dazwischen arbeitet Mokiejewski weitere Fragen in Windeseile ab. Wie viel von Portnoy ist Roths eigene Geschichte? Dafür springt sie ins heutige Newark, trifft einen älteren Juden, der ebenfalls zu seiner Zeit dort lebte, und bestätigt, dass er die beschriebenen Orte, Familien und Geistlichen wiedererkannt hat. Nur noch halb so wild, sagt er. Eine französische Rabbinerin und ein US-Rabbiner bezeichnen das Buch als gewagt, aber brillant. Von ihrer Seite ist alles verziehen.

Roth, der Frauenfeind?

Wie aber steht es um Roths Bedeutung für moderne Autoren? Nana Kwame Adjei-Brenyah, der gefeierte US-Schriftsteller mit ghanaischen Wurzeln, fühlt sich von Roths Suche nach seinem Platz zwischen zwei Kulturen inspiriert. Was der Film genauso klar zeigt: Roth war auch egozentrisch, manipulativ und darauf bedacht, wie man über ihn denkt. In Interviews gab er kaum etwas von sich preis. Seines Images als Frauenfeind war er sich bewusst.

Doch die Chance, Roths wahrem Wesen näher zu kommen, wird im Film schlussendlich vertan. Zwei Freundinnen Roths sprechen. Doch nicht darüber, wie er als Mensch oder Freund war, sondern sie spielen seinen Sexismus herunter. Man lese nicht genau genug. »Er war halt ein Mann, der gegen die Vorstellung kämpfte, dass es Regeln gibt.« Schade, dass nicht mehr nachgehakt wurde. Die Frage, wer Roth wirklich war, können selbst seine Vertrauten nicht beantworten. Es bleibt so die übliche Erkenntnis, dass ein Werk so lange relevant bleibt, wie es für relevant gehalten wird. Das ist nicht gerade befriedigend, lässt aber genug Raum für eigene Schlüsse.

»Roman, Sex & Satire: ‚Portnoys Beschwerden‘ «, Regie: Olivia Mokiejewski, Arte, 19.11., 21.55 bis 22.50 Uhr und in der Arte-Mediathek