Das deutsche Hochmittelalter war keine gute Zeit für Juden. Umso bemerkenswerter ist es, dass in der Manessischen Liederhandschrift, dieser bedeutenden Sammlung deutscher Dichtung des Hochmittelalters, deren Autoren nach Adelsrang geordnet sind, wo Herren vor entzückten Damen Turniere austragen oder sich fantasievoll um deren Gunst bemühen, auch zwölf Gedichte eines dreimal als »Jude« bezeichneten »Süßkind von Trimberg« erscheinen, der auf seiner Illustration statt eines Ritterhelms einen »Judenhut« trägt.

Wobei die Miniatur, sieht man von diesem einen Kleidungsstück ab, überhaupt nicht zu den Gedichten passen will. Denn die beschreiben einen verzweifelt um Anerkennung als »Fahrender Sänger« kämpfenden Außenseiter, der sein Streben schließlich als »Torenfahrt«, als Narrentreiben, bezeichnet: »Ich […] will mir einen langen Bart/Lassen wachsen grauer Haare,/Ich will in alter Juden Leben/Künftig weiter ziehen.«

Dazu sehen wir jedoch einen jungen Mann in prächtigem Pelzmantel, der sich, über zwei Assistenten hinweg, an einen thronenden kirchlichen Amtsträger wendet, dessen Wappenbanner dem des Bischofs von Konstanz entspricht, der wiederum zu den leitenden Köpfen des Unternehmens »Liederhandschrift« gehörte, dem der Dichter allerdings, von seinen wahrscheinlichen Lebensdaten her, gar nicht begegnet sein kann.

Gesellschaftlich interessiert und umtriebig

Und hier wird es interessant. Weil nämlich in Zürich, gerade als die Trimberg-Illustration gefertigt wurde, eine jüdische Familie lebte, deren Angehörige sich solch eine teure Kleidung locker hätten leisten können. Und die den im Bild festgehaltenen Judenhut als derart selbstverständlichen Teil ihrer Identität betrachteten, dass sie ihn in das Siegel aufnahmen, mit dem sie ihre bedeutenden finanziellen Transaktionen beglaubigten: die Witwe Minne und deren zwei Söhne Moses und Mordechai.

Die empfanden sich so sehr als Teil der Zürcher Oberschicht, dass sie die Empfangsräume ihres schönen Stadthauses mit den damals aktuellen Adelswappen schmückten, deren genaue Platzierung sie, zur Konsternation späterer Forscher, mit flüssiger hebräischer Schreibschrift festlegten. Während der ältere Moses neben seiner Geschäftstätigkeit auch als Rabbiner amtierte und dabei ein bis heute nachgedrucktes Kompendium religiöser Vorschriften, den »Zürcher Semak«, herausgab, erscheint Mordechai, der sich auch mit dem weltlichen »Gumbrecht« anreden ließ, gesellschaftlich interessierter und umtriebiger.

Der Judenhut wurde als selbstverständlicher Teil ihrer Identität betrachtet.

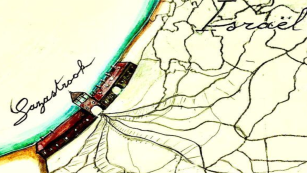

Nun muss das sich über Jahrzehnte hinziehende Manuskriptprojekt mit seinem gewaltigen Redaktionsstab, den Schönschreibern, Malern und Buchbindern, Riesensummen verschlungen haben. Wie nun, wenn das Bild gar nicht den armen Poeten darstellt, sondern Mordechai/Gumbrecht, der einem der wichtigsten Betreiber des Sammelprojekts, dem Bischof von Konstanz, Süßkinds Werke übergibt?

Eine Gunst, die, wie bei einem Bankier wohl kaum anders zu erwarten, mit einer gewaltigen Förderungssumme erkauft worden wäre. Wobei der rechts stehende Jude und der links thronende Geistliche ausdrücklich auf Augenhöhe abgebildet sind; in den gleichen kostbaren Pelzmänteln, was – so lässt sich jedenfalls fantasieren – darauf hinweisen könnte, dass die Illustration im mehr oder weniger direktem Auftrag Gumbrechts gefertigt worden wäre, gleichsam als offizielles Pressebild, von einem Künstler (»Nachtragsmaler I«), der auch in anderen Illustrationen gern Gegenwartsbezüge nutzte.

»Nun hatten die Esel Hörner bekommen, und die Krokodile durften, wie sie wollten.«

Träfe all dies zu, wäre nicht nur die gelegentlich angezweifelte jüdische Identität Süßkind von Trimbergs gesichert – sondern auch der Beweis erbracht, dass sich jüdisches Mäzenatentum bereits im Hochmittelalter als ebenso kulturfördernd erweisen wollte wie entsprechende Bemühungen späterer wohlhabender jüdischer Familien: Man denke an den Sammelfleiß der Bach-verrückten Bankiersfamilie Itzig-Mendelssohn oder an die Großzügigkeit von James Simon, der Berlin die Nofretete schenkte.

Man würde sich wünschen, dass die ihr unterstellte Hochherzigkeit sich für die jüdischen Zürcher Großbankiers als segensreich erwiesen hätte, doch war das nicht der Fall. Keine 20 Jahre später wurde die mittelalterliche Welt von ihrer größten Katastrophe heimgesucht: der Pest, dem »Schwarzen Tod«, dem über ein Drittel der mittelalterlichen Bevölkerung zum Opfer fiel – Juden wie Nichtjuden.

Über Seuchen und deren Verbreitung oder Verhinderung wusste man wenig. Aber mit der Technik des Ableitens eigener Ängste auf andere kannte man sich bestens aus. Um Süßkind von Trimberg zu zitieren: »unt daß der esel hete horn/diu liuete er nider stieze;/vermöhte kokedrille sinen zorn,/nie man es leben lieze«. (Nun hatten die Esel Hörner bekommen, und die Krokodile durften, wie sie wollten.) An der Pest mussten die Juden schuld sein – wer sonst? Auch in Zürich.

Eingesperrt und verbrannt

Am Mittwoch, dem 23. Februar 1349, wurden Frau Minne und ihre Söhne und deren Familien mit den anderen Mitgliedern der jüdischen Gemeinde Zürichs in ein Abrisshaus gesperrt und darin verbrannt. Was blieb, sind zwölf Gedichte des Süßkind von Trimberg und die zugehörige, rätselhafte Miniatur; verwaschene Zürcher Adelsnamen in hebräischer Umschrift auf mittelalterlichen Fresken, in einem Wohnhaus, das der Zürcher Bürgermeister, der hochangesehene Rudolf Brun, bald nach der Ermordung der Besitzer für einen Spottpreis von der Staatskasse erstand.

Und die nie erloschene jüdische Sehnsucht, beides zugleich zu sein: eigenständig wie Teil des Ganzen und sich, soweit sich dies ohne Preisgabe der eigenen Identität bewerkstelligen lässt, gedeihlich in die Gegenwartskultur einzubringen.